ABéCéDaire :

Photos de vacances

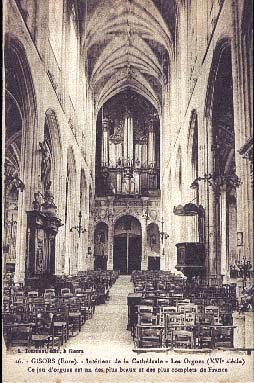

L'orgue de l'église

Saint Gervais - Saint Protais

GISORS

La

première église paroissiale Saint-Gervais Saint-Protais

de Gisors a été consacrée en 1119. Ravagée

par un incendie, elle est reconstruite en 1160.

La

première église paroissiale Saint-Gervais Saint-Protais

de Gisors a été consacrée en 1119. Ravagée

par un incendie, elle est reconstruite en 1160.

En 1249, un choeur gothique est financé par la Reine Blanche de

Castille.

Par la suite, au XVe siècle, ce sont des confréries de charité

et des corporations de métiers qui la doteront de chapelles rayonnantes

et d'un déambulatoire au niveau du choeur.

Les travaux se poursuivent au XVIe siècle avec la reconstruction

de la nef en style gothique flamboyant et de la façade ornée

de motifs Renaissance.

LES ORGUES

Il ne semble pas que l'église de Gisors ait été

pourvue d'orgues avant la fin du troisième quart du XVe siècle.

Le premier instrument fut acquis en 1472 par la confrérie de l'Assomption,

pour être placé dans la chapelle qu'elle possédait

dans l'église Saint Gervais ; en 1477, les trésoriers de

Notre Dame de l'Assomption accordaient un subside pour aider à

faire les orgues de l'église ; ces orgues avaient été

données par Geoffroy de Contens , un bourgeois de Gisors. Nous

ne savons où elles furent placées ; la seule chose certaine,

c'est qu'on n'établit pas de tribune pour elles.

Nous ignorons tout de la composition de ces premières grandes orgues.

Mais, dès 1568, il était déjà question d'édifier

de nouvelles orgues.

La dépense parut-elle trop lourde ? Toujours est-il que l'on renonce

à poursuivre les négociations, et, en 1573, le facteur Nicolas

Votier travaillait à la réfection des Orgues de 1477.

Quatre ans plus tard, en septembre 1577, les trésoriers de la fabrique

reprenaient le projet abandonné, et décidaient de consacrer

désormais un des bassins de la quête à cet effet et

de réduire le nombre des ouvriers maçons qui travaillaient

alors à la reconstruction de la nef, afin de pouvoir réunir

la somme nécessaire à l'aménagement d'un instrument

digne de l'immense vaisseau que les Grappin achevaient de parer

des magnificences les plus raffinées de la Renaissance.

En 1578, le bassin des orgues avait produit 113 livres et les quêtes

à domicile avaient permis aux trésoriers de réunir

1413 livres.

Un traité était passé le 11 mai 1578 avec le facteur

laonnais Nicolas Barbier , qui avait déjà prouvé

son grand talent par la construction des orgues de Nesle et de Saint-Quentin

et qui s'occupa dès lors et jusqu'en 1580 de la construction du

nouvel instrument, et même jusqu'en 1582, de son aménagement

complet. Un second marché fut fait avec le menuisier Philippe

Fortin pour la construction du buffet et Jean Grappin était

chargé d'élever la tribune de pierre qui devait supporter

les orgues.

On ne marchanda pas sur les moyens pour que l'œuvre fût en

tous points parfaite ; Fortin et Barbier furent envoyés à

Rouen pour s'inspirer des beaux buffets de style Renaissance que l'on

pouvait admirer alors dans diverses églises de cette ville ; de

ce buffet qui fut installé au mois de décembre 1579 , il

ne nous reste que la description qu'en fait, vers 1629, le poète

gisortien Dorival dans sa description de l'église

de Gisors ![]() .

.

Au travers des périphases de ces mauvais vers, on distingue les

traits essentiels de ce buffet qui rappelle beaucoup ceux que l'on peut

admirer aujourd'hui encore à Saint-Maclou et Saint Vivien de Rouen.

La tribune, construite par Jean Grappin, en pierres de Vernon, est celle

qui existe encore aujourd'hui.

En avril 1580, le ravissant escalier qui conduit aux orgues était

achevé. Le mois suivant, l'orgue était terminé et

la fabrique invitait le grand musicien ébroïcien Guillaume

Costeley à venir visiter l'instrument.

Il ne restait plus qu'à achever la décoration et notamment

la peinture du buffet et de la balustrade.

Nous connaissons la composition de l'orgue de

Barbier ![]() par le devis qu'il présenta à la fabrique en 1577, et dont

il a réalisé les différents articles en 1579-1580.

L'instrument comprenait vingt-trois jeux.

par le devis qu'il présenta à la fabrique en 1577, et dont

il a réalisé les différents articles en 1579-1580.

L'instrument comprenait vingt-trois jeux.

La soufflerie ne donna pas longtemps satisfaction et dès le début

de l'année et jusqu'en juillet 1584, nous revoyons Nicolas Barbier

y travailler encore.

Le peintre Louis Poisson, au mois d'août 1585, peignait les piliers

des orgues.

L'année suivante, I'organiste Étienne Aubriot réparait

à nouveau la soufflerie ; en 1591, il devait remanier les tuyaux,

y faire des pieds neufs et réparer les porte-vents, mais son travail

parut vite insuffisant et une révision totale de l'orgue fut confiée

au facteur parisien Roch Dargillières : celui-ci, d'octobre

1593 à juin 1595, travailla sans discontinuer.

En 1598, la soufflerie nécessitait une révision complète

et le facteur d'orgues Ysacq Aubriot, avec le concours du menuisier

Roland Mauvoisin entreprenait cette restauration qui ne fut terminée

qu'en novembre 1601.

Après une nouvelle réfection de la soufflerie en 1615, une

rénovation complète de l'instrument parut à nouveau

nécessaire, et, par le marché du 24 octobre 1618, le grand

facteur rouennais Crépin Carlier fut chargé du travail.

Tous les jeux furent refaits et Carlier ajouta au grand orgue un bourdon

de bois de 8 pieds bouché sonnant à I'unisson du 16 pieds,

un jeu de flûte traversière de plomb et une petite quinte

(petit nasard ou flageolet).

En outre, Carlier fit construire un buffet de positif reproduisant en

dimensions réduites le buffet du grand orgue ; trois statues :

la Sainte Vierge, Saint-Gervais et Saint-Protais le couronnaient.

Les travaux commencés en septembre 1619 furent terminés

en juillet 1620.

Dix ans après la restauration de Carlier, l'organiste Claude Aubriot

devait, en 1630, faire quelques réparations à son instrument

L'année suivante, l'organiste de Saint-Jacques de la Boucherie

de Paris venait visiter les orgues de Gisors et exécutait toute

une série de révisions et de transformations.

Nous ne connaissons pas le devis de son ouvrage et c'est seulement par

l'état dressé vers 1680 que nous pouvons inférer

que l'adjonction au positif de deux nouveaux jeux, une flûte

allemande et une fourniture, doit lui être attribuée.

Les orgues de Gisors ne réclamèrent aucune réparation

jusqu'en 1651, année où fut refaite la soufflerie. L'année

suivante, l'organiste de la Cathédrale de Beauvais visitait l'instrument,

et, le 8 mars 1654, marché était passé par les Trésoriers

de la Fabrique avec Claude de Villers , ce facteur rouennais qui

s'était acquis une belle réputation en restaurant les grandes

orgues de la cathédrale de Rouen.

Tous les tuyaux des grandes et des petites orgues furent démontés

et révisés, la soufflerie fut réparée.

En 1682, l'instrument demandait une nouvelle révision, mais ce

fut au rival de Claude de Villers, le facteur, rouennais lui aussi, Robert

Ingout , que s'adressa la fabrique. Par le contrat du 2 janvier 1684,

Ingout s'engageait à démonter, nettoyer et réviser

tous les tuyaux, à refaire complètement la soufflerie, remplacer

par des tuyaux d'étain divers tuyaux de bois, à faire deux

tremblants, à transformer en nasard la flûte du positif et

le larigot en tierce.

Après une légère réparation, effectuée

en 1705 par le facteur Deslandes et la redorure du buffet faite

en 1719, il fut procédé en 1724 par Ie facteur Labour

à une nouvelle révision des jeux, complétée

et généralisée l'année suivante par le facteur

Jean Regnault qui refit encore la soufflerie et les sommiers.

Regnault et le facteur parisien Nicolas Collard étaient

encore occupés à remanier l'instrument en 1728.

Depuis sa construction par Nicolas Barbier, l'orgue de Gisors avait subi

maintes révisions qui, en somme, l'avaient peu modifié ;

il pouvait passer pour archaïque et nécessitait de fréquentes

réparations. Nous possédons une lettre de l'organiste Hugot

de 1731 où il déplore cet état de choses. "Cet

orgue qui peut à juste titre passer pour l'un des plus beaux de

Normandie et même du royaume, pêche néanmoins dans

ses parties essentielles".

Hugot ne demande pas une pédale de bombarde ni un jeu de hautbois

au positif, mais seulement le strict nécessaire, faute de quoi

l'orgue de Gisors ne tarderait pas à mériter à peine

le toucher d'un musicien de la dernière classe.

Après une visite de l'organiste de la cathédrale de Rouen,

d'Agincourt et du facteur rouennais Charles Lefebvre , un

devis est demandé à ce dernier ; ce devis, dressé

le 13 septembre 1737, prévoit, pour 2.800 livres, la révision

totale de l'instrument et des modifications à la composition des

jeux.

La somme parut trop élevée et Charles Lefebvre fut seulement

chargé de quelques légères réparations en

1732 et 1746.

Le 4 juillet 1751, les trésoriers approuvaient un marché

pour la réparation des orgues passé avec Jean-Baptiste-Nicolas

Lefebvre , de Rouen, à la condition toutefois que la dépense

ne dépasserait pas 1800 livres. Le facteur parisien Bessart

approuva le devis proposé par Lefebvre, un marché ferme

fut signé, le 5 septembre 1751, et les travaux suivants furent

effectués de septembre 1751 à octobre 1752 :

Révision de tous les jeux, remise en état des sommiers du

grand orgue, remplacement du flageolet et de la tiercelette par une flûte

allemande de 8 pieds, suppression de la voix humaine, contrairement à

l'avis de Bessart.

Au positif, adjonction d'un jeu de larigot.

A la pédale, adjonction d'un clairon.

Construction d'un cinquième soufflet.

Remplacement des claviers et du sommier du positif.

Ce

fut encore à Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre que la Fabrique

recourut le 2 avril 1769 pour la plus importante transformation que Ies

orgues de Gisors aient subie depuis leur construction.

Ce

fut encore à Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre que la Fabrique

recourut le 2 avril 1769 pour la plus importante transformation que Ies

orgues de Gisors aient subie depuis leur construction.

Le 7 avril, Lefebvre déposait entre les mains des Trésoriers

son devis.

Marché fut conclu le 8 septembre 1769, mais les travaux avancèrent

lentement, et le 16 septembre 1772, la fabrique avait à se prononcer

sur une nouvelle proposition de Lefebvre, vu le mauvais état de

la plupart des tuyaux du grand orgue, I'état de vétusté

et l'architecture démodée de son buffet, le facteur estimait

qu'il y aurait avantage à reconstruire complètement le grand

orgue.

Le Duc de Penthièvre, le dernier seigneur de Gisors, prit à

sa charge la dépense de la construction du buffet du grand orgue.

Ainsi fut fait ; la pose du nouveau buffet du positif nécessita

la démolition de la balustrade de pierre et du pupitre de Fortin

; le serrurier gisortien Beauquesne les remplaça par une rampe

de fer forgé pour laquelle on utilisa les deux anciennes grilles

du cimetière.

Le buffet du grand orgue comme celui du positif fut l'œuvre des menuisiers

Carbonnier et Greslez et du sculpteur Louis. Trois consoles décorées

de feuilles de palmier supportaient de chaque côté, et au

centre du buffet du grand orgue, les faisceaux de tuyaux de 16 pieds,

la tourelle du centre dépassant d'un tiers les deux autres. De

grandes urnes d'où s'échappaient de gros feuillages couronnaient

le sommet de ces tourelles. Dans l'intervalle, au-dessus des huit pieds

de montre, un amoncellement de feuillages stylisés montait jusqu'au

pied de l'urne de la tourelle centrale.

Le buffet du positif présentait la même disposition, sauf

que les tourelles du côté étaient au contraire plus

hautes que celles du centre. L'ensemble était d'une bonne venue,

un peu austère peut-être.

Les travaux de J.B.Nicolas Lefebvre ne furent terminés qu'à

la fin de 1774.

Composition de l'orgue de JEAN-BAPTISTE NICOLAS

LEFEBVRE ![]()

Le 13 décembre, le grand facteur parisien Francois Henri Cliquot,

l'organiste de Saint-Germain-en-Laye, Lafont, et Dardel, le maître

menuisier de Magny-en-Vexin, ne signalaient dans leur procès-verbal

de visite que quelques vétilles auxquelles il était facile

de remédier. La Fabrique donna décharge de son orgue à

Lefebvre et remit une gratification de 150 livres au commis de Lefebvre,

le facteur Dubois, pour le jeu de hautbois qu'il avait ajouté

et pour la réfection des cinq anciens soufflets .

Après quelques réparations sans importance effectuées

par Lefebvre en 1778, il n'est plus question de travaux aux orgues de

Gisors avant l'an X de la République.

Pendant la Révolution, I'instrument ne s'était jamais longtemps

tu, il participa plusieurs fois aux fêtes qui furent célébrées

dans l'église, devenue Temple de l'Être suprême, et

notamment aux fêtes de la fondation de la République.

L'organiste Girod, en I'an X et l'an Xl, effectua diverses réparations

aux tuyaux de certains jeux.

Vingt ans devaient pourtant s'écouler encore avant qu'on ne songeât

à la restauration complète que le manque d'entretien rendait

chaque année plus indispensable ; le 25 avril 1833, le conseil

de fabrique faisait remarquer au conseil municipal que l'orgue "dont

la beauté faisait l'admiration de tous les connaisseurs"

se trouve dans un tel état de dégradation que s'il n'est

prochainement réparé, I'on se trouverait dans la douloureuse

nécessité de cesser d'en faire usage.

Le conseil municipal resta sourd à cet appel et pour parer au plus

urgent, on fit faire par le facteur Gorin les réparations

les plus indispensables.

Au cours de l'année 1840, on dut renoncer à se servir de

l'instrument et pendant plus d'un an, I'orgue se tut. Le 2 janvier 1842,

la fabrique demanda à la Maison Daublaine et Callinet l'établissement

d'un devis de restauration.

Le juge Hamel, de Beauvais écrivait le 8 février

à un des fabriciens : "Vous possédez un instrument

fort beau mais qui est dans un état de délabrement tel que

la restauration en est devenue indispensable et malheureusement on a attendu

si longtemps que c'est plutôt une reconstruction qu'une réparation

qu'il s'agit de faire maintenant".

Trois devis successivement établis par Danjou, I'organiste de Saint-Eustache

de Paris, et le facteur Girard, au nom de la Maison Daublaine,

prévoyaient la remise à neuf des 2900 tuyaux de I'orgue.

Le deuxième devis fut accepté par la fabrique le 19 mars

1842.

Ce devis comprenait la réfection du sommier du grand orgue disposé

pour contenir 20 jeux, la confection d'un sommier de récit pour

9 jeux, d'un sommier de pédales pour 7 jeux et d'un sommier de

positif pour 16 jeux, la révision de tout le mécanisme,

la fourniture d'une boîte expressive pour contenir le récit,

l'établissement d'un nouveau système de soufflerie, la réparation

de tous les tuyaux, l'adjonction d'une flûte de 16 pieds au pédalier,

le remplacement de la troisième trompette du grand orgue par une

de 8 pieds et d'une de 4 pieds, I'adjonction au récit d'une flûte

harmonique, d'une trompette de forte taille et d'une voix humaine, adjonction

au positif d'un salicional de 8 pieds et d'un de 4 pieds.

Grâce à de fructueuses quêtes à domicile et

à un prêt consenti par la municipalité, ce programme

fut entièrement réalisé.

Le 25 juin 1844, I'orgue était reçu solennellement par les

experts désignés, Hamel, l'expert de Beauvais, Pierre Honoré

Danainville, le facteur parisien, et Gautier, I'organiste de St-Etienne

du Mont ; un beau programme musical fut exécuté par Danjou,

alors organiste de Notre-Dame de Paris, les deux organistes de Saint-Roch,

Lefebvre-Wély et Dierth, Boulanger et Duwarlet, les organistes

des Cathédrales de Beauvais et d'Evreux, par Gautier, enfin, I'organiste

de Saint-Etienne du Mont.

La restauration de Daublaine permit à l'orgue de Gisors de fonctionner

d'une manière satisfaisante pendant près de cinquante ans.

Vers 1870, les sommiers avaient dû cependant être refaits

par Merklin et Schütze.

En 1892, une nouvelle restauration s'imposait.

Des devis furent dressés par Kreicher, de Rouen, Abbey, de Versailles,

Godefroy, de Paris , mais sur le conseil d'un musicien de talent, mal

avisé en l'occurrence, l'Abbé Cresté, ce fut au facteur

Anneessens, d'Halluin, qui ne pouvait se recommander que du prix

modique de ses travaux, que la Fabrique recourut.

Par le marché conclu le 13 septembre 1894, Anneessens s'engagea

à réparer et réharmoniser tous les jeux, à

remplacer la soufflerie par un réservoir système Cumens,

à 2 pompes, à faire un nouveau sommier de récit d'après

son fameux système tubulaire pneumatique, à ajouter enfin

au récif 4 nouveaux jeux, flûte harmonique de 8 pieds, viole

de gambe de 8 pieds, voix céleste de 8 pieds et trompette harmonique

de 8 pieds, à faire une boîte expressive avec pédale

à bascule pour le récit, à réparer tous les

sommiers, à mettre une sousbasse de 16 pieds à la pédale,

à faire enfin des entailles harmoniques aux principaux jeux de

fond.

Le 24 mars 1895, l'orgue était inauguré par Alfred Josset,

organiste de l'École Sainte-Geneviève, les organistes Marie

Voizard, Coling, Cabel et le titulaire de l'orgue de Gisors, I'éminent

M. Jules Rousscau. Le travail d'Anneessens présentait déjà

bien des défauts qui, sur les remontrances de Josset, furent en

partie corrigées par le facteur en 1896.

Les modifications subies par le récit avaient été

mal conçues et beaucoup de tuyaux furent rapidement hors de service.

La nouvelle restauration des orgues de Gisors que M. Ie Chanoine d'Hostel

a confiée à l'habileté de M. Gutschenritter

a eu tout d'abord pour objet de parer à ces défectuosités

de l'ouvrage d'Anneessens.

M. Gutschenritter, outre une révision complète de tous les

jeux, et l'application généralisée d'entailles harmoniques,

a réalisé l'application d'une machine pneumatique pour adoucir

les claviers, adjonction de pédales d'accouplement pour réunir

les claviers à main au pédalier et les accoupler entre eux,

remplacement des tuyaux d'anches du grand orgue, complément des

jeux de pédale portés à 30 tuyaux, d'où agrandissement

des sommiers, application d'appel des jeux de combinaison, électrification

de la soufflerie avec ventilateur appliqué, établissement

de nouveaux claviers à mains de 54 à 56 notes et disposés

d'une façon plus commode pour l'organiste, installation de réservoirs

à double pli, modifications dans les jeux, transformation du prestant

du récit en flûte octaviante, de la cymbale du positif en

un piccolo, du salicional en une unda maris, de la gambe de 4 pieds du

grand orgue en une dulciane, de la grosse flûte en flûte harmonique,

déplacement des jeux de sous-basse et du bourdon de 16 pieds qui

encombraient le corps de l'instrument, adjonction d'une flûte de

32 pieds à la pédale ; d'un octavin et d'un basson-hautbois,

un récit, transfert au positif du cromorne du récit, groupement

par claviers des boutons de tirage des jeux, pose des tuyaux de façade

sur de petits sommiers pneumatiques.

Les orgues de Gisors, avec leurs 3288 tuyaux parlants et leurs 70 tuyaux

de façade, formerent alors un instrument de 55 jeux ![]() .

.

Les

grandes orgues de Gisors avaient été tant de fois remaniées

et renouvelées de fond en comble qu'on n'y pouvait plus guère

reconnaître de parties très anciennes, à part le buffet

édifié, nous l'avons vu, en 1773.

Les

grandes orgues de Gisors avaient été tant de fois remaniées

et renouvelées de fond en comble qu'on n'y pouvait plus guère

reconnaître de parties très anciennes, à part le buffet

édifié, nous l'avons vu, en 1773.

Cependant si l'on considère la composition et la répartition

des jeux, on ne peut manquer de remarquer qu'elles témoignaient

des œuvres des divers facteurs qui ont travaillé à

l'instrument du XVIe siècle au XIXe siècle.

Au grand orgue, douze des jeux se trouvaient déjà dans l'orgue

primitif de Barbier en 1579, le bourdon de 16 pieds et la tierce témoignaient

de la réfection de Carlier, la flûte et la deuxième

trompette de celles de Lefebvre, en 1751 et en 1774 ;

au positif, cinq des jeux existaient déjà dans I'orgue de

1579 : la flûte et la fourniture témoignent de l'œuvre

de l'organier de 1631 ; la tierce et le nasard de celle d'Ingout ; la

montre de 8 pieds, la trompette et le cornet, de la réfection de

1870 ;

le bourdon et la trompette du pédalier faisaient partie de l'orgue

de Barbier, le clairon a été introduit par Lefebvre, en

1751, ainsi que la bombarde, la flûte de 8 pieds en 1770 ; Seuls

les jeux du récit ne remontaient pas au-delà du XIXème

siècle.

L'orgue est inauguré le 3 juin 1928 par André MARCHAL.

D'après la notice historique publiée par

MARCEL BAUDOT

Archiviste départemental de l'Eure.

Après la restauration de Gutschenritter.

Document intégral sur: http://orgue.gisors.free.fr/

Par la suite ...

Les 6, 7 et 8 juin 1840, sous les bombardements, un incendie détruit

dans sa totalité la toiture de l'église et l'orgue.

En octobre 1946, le grand pignon occidental de l'église, mal étayé,

s'effondre durant une tempête, détruisant ce qui restait

de la tribune.

En 1957, le relevage de la grande nef est entrepris, travaux qui dureront

plus de 10 ans, entraînant le cloisonnement intérieur de

l'église.

Le 8 octobre 1964, le conseil municipal décide la reconstruction

d'un orgue "pouvant répondre à l'importance de l'édifice".

Les crédits ne permettent pas une reconstruction à l'identique.

Le 16 novembre est établi un cahier des charges particulières.

Deux projets sont proposés et soumis à cinq facteurs : Boisseau,

Haerpfer-Erman, Gutschenritter, Kern, Schwenkedel.

Le 1er mars 1965, une commission se constitue, avec Francis Chapelet comme

conseiller technique privé. Elle approuve à l'unanimité

le projet Haerpfer-Erman correspondant au 2e projet-type : un orgue

de 35 jeux, 3 claviers et pédale. La traction sera mécanique

pour les notes et éléctropneumatique pour les jeux, il y

aura des chamades et un tremblant.

Cependant, Francis Chapelet parvient à imposer les modifications

suivantes : la traction des jeux sera mécanique ; les principaux

et les mixtures seront en alliage à 75% d'étain (au lieu

de 52% prévu), la console sera de type classique avec accouplement

à tiroir.

1965-1967

: Querelles au sujet de l'esthétique du buffet : projets divers,

hésitations et lenteurs administratives.

1965-1967

: Querelles au sujet de l'esthétique du buffet : projets divers,

hésitations et lenteurs administratives.

Le 26 juin 1967, L'architecte en chef des Monuments Historiques autorise

la reconstruction du buffet à l'identique de l'ancien. Il invite

le facteur d'orgues à construire le bas du buffet, précisant

que le haut serait reconstruit avec des sculptures lors du remontage de

l'instrument en tribune : les Beaux Arts prendront en charge le financement

de ces travaux.

Soutenu par l'architecte en chef des Monuments Historiques, le facteur

supprime les chamades initialement prévues, celles-ci n'étant

pas conformes à l'esthétique classique française

et qui ne figuraient pas dans l'ancien orgue détruit.

En 1968, l'orgue est prêt à être livré. Placé

contre le mur provisoire de plâtre masquant la tribune encore en

chantier, l'instrument est installé sur le dallage en attente de

l'achèvement des travaux.

La tribune est prête à recevoir l'instrument en 1982. L'équipe

Haerpfer démonte l'orgue et le remonte sur la tribune rénovée.

Le buffet est alors complété de certaines parties ornementales

qui lui manquaient jusque là. Un cornet de cinq rangs est ajouté.

Par contre, il est dommage que le Positif n'ait pas été

doté d'une Montre de 6 ou de 8 pieds (même postiche) descendant

jusqu'au niveau du sol de la tribune, l'actuelle semblant posé

sur la rambarde, le dessous mal camouflé par un vilain contreplaqué.

L'orgue est inauguré le 16 octobre 1982 par sa future titulaire

Sarah Soularue.

En 2006, un accord général est confié à Denis

Lacorre. À cette occasion, la Mixture de Pédale est

transformée en Théorbe de IV rangs. Des tremblants sont

ajoutés au Positif et au Pectoral.

L'orgue HAERPFER-ERMAN aujourd'hui

| Positif (56 notes) | Grand-Orgue ( 56 notes) | Pectoral (56 notes) | Pédale (32 marches) |

| Bourdon 8 Flûte 4 Prestant 4 Doublette 2 Nasard 2 2/3 Tierce 1 3/5 Larigot 1 1/3 Fourniture-Cymbale V Cromorne 8 |

Bourdon 16 Bourdon 8 Grosse tierce 3 1/5 Montre 8 Prestant 4 Doublette 2 Nasard 2 2/3 Tierce 1 3/5 Cornet V Fourniture IV Cymbale III Trompette 8 Clairon 4 |

Bourdon 8 Flûte 4 Doublette 2 Sesquialtera II Cymbale III Voix humaine 8 |

Principal 16 Soubasse 16 Flûte 8 Flûte 4 Flûte 2 Théorbe IV Bombarde 16 Trompette 8 Clairon 4 |

| Tremblant | Tremblant Rossignol |

tirasses : Pos/Péd ; GO/Péd

accouplements : Pect/GO ; Pos/GO

D'après le très beau site consacré à cet

orgue: http://orgue.gisors.free.fr/

... et merci à Sarah Soularue qui le joue si joliment.

DGW - Juin 2007