ABéCéDaire

de l'orgue

ABéCéDaire

de l'orgueP comme PARIS

Saint Germain-des-Prés

Un exemple

des

tribulations des orgues de Paris

pendant la Révolution Française.

Là

où nous voyons une vénérable église, sans

doute la plus ancienne de Paris, au centre d'un quartier intellectuel,

artistique, avec ses cafés philosophico-littéraires, ses

caves à la mode et ses spectacles d'avant-garde, il faut l'imaginer

hors des murs de Paris, au milieu des prés, comme le montre encore

ce plan de Paris du XVIe siècle.

Au centre d'une des plus anciennes et des plus importantes abbayes de

France. Importante par ses bâtiments et l'étendue de ses

terres, autant que par son influence liturgique, artistique et intellectuelle.

Ses terres seront acquises en partie, d'ailleurs, par Marguerite de Valois,

acquisition que tous les Parisiens d'alors nommeront "Malaquis"

(Il nous reste le Quai Malaquais). Cela ne gênera pas la République

d'y abriter ses ministères !

Là

où nous voyons une vénérable église, sans

doute la plus ancienne de Paris, au centre d'un quartier intellectuel,

artistique, avec ses cafés philosophico-littéraires, ses

caves à la mode et ses spectacles d'avant-garde, il faut l'imaginer

hors des murs de Paris, au milieu des prés, comme le montre encore

ce plan de Paris du XVIe siècle.

Au centre d'une des plus anciennes et des plus importantes abbayes de

France. Importante par ses bâtiments et l'étendue de ses

terres, autant que par son influence liturgique, artistique et intellectuelle.

Ses terres seront acquises en partie, d'ailleurs, par Marguerite de Valois,

acquisition que tous les Parisiens d'alors nommeront "Malaquis"

(Il nous reste le Quai Malaquais). Cela ne gênera pas la République

d'y abriter ses ministères !

L'Abbaye fut fondée en 543 par le Roi Childebert, fils de Clovis,

à la demande de l'évêque Germain pour recevoir les

reliques de la sainte Croix et de saint Vincent de Saragosse dont elle

prendra le vocable. Elle recevra celui de saint Germain après que

des miracles fussent observés à proximité de sa sépulture.

L'abbaye de Saint-Germain-Des-Prés deviendra au VIe siècle

la nécropole des rois et de leur famille.

Quand naît l'Université, au XIIe siècle, elle se garde

bien de se confondre avec elle. Elle reste un foyer de culture et de spiritualité

indépendant.

En pleine vigueur et en pleine célébrité, l'abbaye

est dissoute par le décret de 1790 qui supprime les ordres religieux.

Elle est en partie transformée en prison. Les massacres de 1792

y débuteront.

Les lendemains de la révolution verront la destruction progressive

des bâtiments.

De la basilique mérovingienne il ne reste de visible que quelques

colonnes de marbre remployées dans le choeur et quelques traces

dans les fouilles du sous-sol. Le rigoureux clocher de l'an mille nous

introduit au roman monastique. Les restes du porche du XIIe cachés

sous le porche de 1607 nous livre une des clefs du premier gothique. Le

porche franchi, on découvre la nef romane (sauf les badigeons qui

sont du XIXe). Les colonnes divisent la nef en travées bien distinctes,

une première en occident. Le nombre de moines augmentant, le choeur

roman en cul de four est remplacé par un vaste choeur gothique,

la même année que la pose de la première pierre de

Notre-Dame (1163). Un bourg s'édifie autour du monastère

dès le VIe siècle.

Au XIV et au XVe siècle le site devient à la mode, les Parisiens

y édifient leur maison de campagne et se promènent dans

le Pré-aux-clercs.

En 1674 Louis XIV supprime les pouvoirs de juridiction seigneuriale sur

le territoire de l'Abbaye. Dix ans plus tard, il fait abattre murs et

portes de l'enceinte.

C'était le seul territoire sur lequel les évêques

de Paris n'avaient pas réussi à fonder une paroisse dépendant

d'eux.

(D'après "Paris, son Église et ses églises" par Bernard Violle).

L'orgue avant la Révolution

L'antique

abbaye aurait fait construire un orgue neuf en 1474. Nous n'en savons

rien de plus.

L'antique

abbaye aurait fait construire un orgue neuf en 1474. Nous n'en savons

rien de plus.

Aucun document ne nous parle plus d'un orgue jusqu'au moment où

l'abbaye décide, en 1661, de commander un instrument entièrement

neuf. L'abbaye n'était pas riche, mais un don anonyme permit de

bien faire les choses. La commande du buffet dut attendre deux ans en

raison d'un désaccord avec le sculpteur du monastère, gendre

de Germain Pilon. Il fut commandé en 1663 au menuisier Pierre de

FARCY.

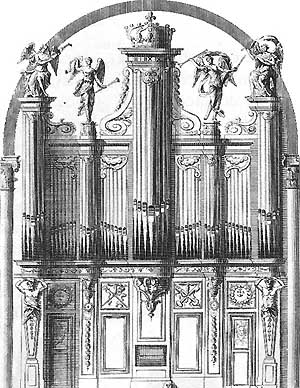

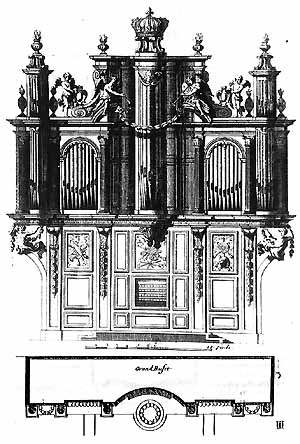

Cet

orgue est particulièrement nouveau pour l'époque, utilisant

d'emblée le plan à 5 tourelles qui ne résultait jusqu'alors

que de l'agrandissement d'orgues de 8 pieds à 3 tourelles en orgues

de 16 pieds en l'élargissant. Afin de faire tenir les plus grands

tuyaux sous une voûte somme toute assez basse, il fallut faire passer

les tourelles latérales en avant en incurvant les plates-faces

latérales. D'où un plan général en anse de

panier "sintré".

Cet

orgue est particulièrement nouveau pour l'époque, utilisant

d'emblée le plan à 5 tourelles qui ne résultait jusqu'alors

que de l'agrandissement d'orgues de 8 pieds à 3 tourelles en orgues

de 16 pieds en l'élargissant. Afin de faire tenir les plus grands

tuyaux sous une voûte somme toute assez basse, il fallut faire passer

les tourelles latérales en avant en incurvant les plates-faces

latérales. D'où un plan général en anse de

panier "sintré".

Cette trouvaille fut imitée à Saint Denis, en 1700 et à

Saint

Omer en 1718.

Le positif, dessiné à part, est lui aussi assez nouveau.

Il est composé de 3 tourelles encadrant 2 plates-faces. La tourelle

centrale est en trèfle de 3 tourelles accolées.

L'instrument fut commandé à Pierre THIERRY

qui voulait faire là son chef-d'œuvre : sommier à

doubles gravures, grand Écho à 7 jeux, tirasse mobile.

Il pense, en outre, enrichir le Récit.

En raison de la mort du Facteur en 1666, la composition prévue

dès 1661 ne sera réalisée que par ses fils.

| Positif 49 notes, La°-Ut-Ré à Ut5 |

Grand-Orgue 49 notes (comme au positif) |

Récit (emprunt du GO) |

Écho 38 notes Ut2 à Ré5 |

Pédale 30 notes La°-Ut-Ré à Fa3 |

| Bourdon 8' Montre 4' Doublette Fourniture III Cymbale III Flûte 4' (menue) Nasard Tierce (grosse) Flageolet 1' fort Cromorne |

Bourdon 16' (sans La°) Montre 16' (sans La°) 8' ouvert Bourdon 8' Prestant Doublette Fourniture V Cymbale IV Flûte 4' Nasard Quarte Tierce (grosse) Dessus de Cornet V (27 n.) Trompette Clairon Voix Humaine |

Cornet V Bourdon 8' Montre 8' Prestant Doublette |

Bourdon 8' Prestant Doublette Cymbale III Nasard Tierce Cromorne |

Flûte 8' (bois) Flûte 4' Trompette |

| Claviers en ébène - 2 tremblants - 2 Rossignols | ||||

Comme le grand sommier est à doubles gravures, Thierry innove en alimentant les basses des deux jeux de 16' en utilisant deux gravures. Dans le dessus, c'est le Récit par emprunt de 5 jeux du Grand-Orgue.

Alors que l'achèvement avait été prévu à la fin de 1662, ce ne fut que le 26 juillet 1663 que fut plantée la première cheville du buffet après démolition et reconstruction de la tribune. L'orgue ne fut reçu qu'en 1667, Alexandre Thierry achevant seul les travaux suite au décès de son père en 1666 et à la mésentente avec ses frères.

L'orgue continue à être entretenu par Alexandre jusqu'à sa mort en 1699. Cependant, probablement avec son accord, Jean BROCARD, un frère du tiers-ordre, effectuera quelques travaux :

- pose d'un Cornet séparé et d'une

trompette en cuivre au Récit,

- grande Tierce sur la seconde chape de trompette du Grand-Orgue,

- deux octaves de Bombarde sur les basses du Grand Cornet, jouables

au pied par une tirasse sur les secondes gravures,

- les deux Trompettes de GO et de Pédale furent grossies

d'un tuyau,

- Le Flageolet du Positif devint un Larigot,

- pose d'un "Bourdon de Musette", quelques tuyaux d'anche

faisant bourdon de cornemuse.

Après la mort d'Alexandre, les moines reconnaissants

furent les rares clients à rester fidèles à la famille

Thierry en la personne du neveu François.

De 1720 à 1722, François Thierry remit l'orgue en état,

refit à neuf les jeux de Récit de Brocard, compléta

la Bombarde sur les gravures de l'ancien Récit avec un clavier

séparé, amena les tirants de registres du Positif à

la fenêtre des claviers.

Avec celle de Notre-Dame de Paris, la Bombarde au clavier manuel

est l'une des deux premières, mode qui prendra de l'extension en

venant équiper les orgues de Saint Gervais, Saint Nicolas des Champs

et de Saint Sulpice par la suite.

Après Thierry, l'orgue sera entretenu par Nicolas

SOMER. A la mort de celui-ci, les fils seront évincés par

CLICQUOT auquel on fit appel pour une restauration importante vers 1772.

Le plan à la mode ayant un peu évolué, quelques changements

accompagnèrent la remise à neuf.

- Les deux Flûte de 4' furent remplacés par deux dessus

de Flûte de 8',

- Le Positif reçut une Trompette,

- L'Écho fut réduit en supprimant la Doublette, la Cymbale

et le Cromorne au profit d'une seule Trompette neuve,

- La Pédale reçut un Bourdon de 16'.

C'était ainsi un orgue en parfait état et

de premier ordre quand survint la Révolution.

L'église de l'Abbaye fut d'abord promue paroissiale aux dépens

de Saint Sulpice, puis devint une usine de salpêtre pour les nécessités

de la guerre.

Transfert

à Saint-Eustache.

Transfert

à Saint-Eustache.

La vocation de salpêtrière semblant s'éterniser,

les paroisses rouvertes pensèrent à se faire attribuer le

grand instrument inutilisé.

Ce fut Saint Eustache qui l'obtint pour compenser la perte de l'orgue

de Saint-Jean-en-Grève remonté là en 1792 et qui

disparut sans laisser de traces.

En attendant la mise en état d'une tribune à Saint Eustache, l'orgue fut entreposé chez Claude CLICQUOT qui en profita pour faire des échanges de jeux d'anches avec ceux de Saint Merry où l'on rencontre un tuyau signé de Thierry et une Trompette d'Écho marquée "Saint Eustache". Ceci dédouane la mémoire de DALLERY souvent pris sur le fait de vendre de l'occasion pour du neuf.

Lors du décès de Claude CLICQUOT, l'orgue

promis à saint Eustache n'était qu'à demi remonté.

Comme filleul de la veuve Clicquot père, DALLERY fut chargé

d'achever l'orgue selon un nouveau marché assez modeste.

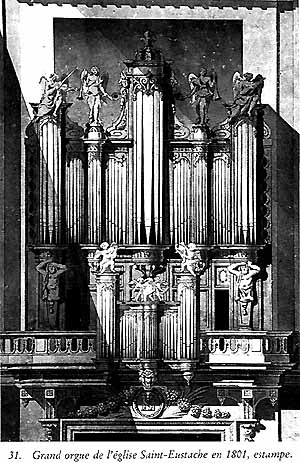

Au grand corps, la grosse tourelle n'a plus que 5 tuyaux, la couronne

royale est devenue assez gauchement impériale. Le Positif est complètement

modifié en rabaissant la tourelle centrale au niveau des plates-faces.

A ces modifications visibles correspondent quelques changements dans la composition. Le nombre de claviers est réduit à 4 mais portés à 54 notes, de Ut à Fa5.

Sans que l'on sache qui en est réellement l'auteur de Claude Clicquot,

de Dallery en 1801 ou de son fils en 1820, à cette date on y trouve :

| Positif | Grand Orgue | Bombarde | Récit expressif | Pédale |

| Montre 8' Bourdon 8' Salicional 8' Prestant Doublette Plein-Jeu V Nasard Trompette Clairon Cromorne |

Montre 16' Montre 8' Bourdon 8' Flûte 8' Prestant Doublette Fourniture V Cymbale IV Nasard Cornet V Trompette Clairon Voix-Humaine |

Bourdon 16' Bombarde Trompette Clairon + Cornet (en 1820) |

Bourdon 8' Flûte 4' Nasard Trompette Hautbois |

Flûte 16' Flûte 8' Flûte 4' Bombarde Trompette Clairon + Quinte 5'1/3 en 1820 |

| Tremblant - Rossignol | ||||

Une autre restauration plus complète fut entreprise en 1841 par

la Maison DAUBLAINE & CALLINET sur les plans de DANJOU titulaire depuis

1834.

Il ne subsiste plus que 19 jeux de l'orgue de Saint Germain, mais pas

pour longtemps.

L'incendie du 16 décembre 1844 dû à la maladresse

de BARKER* détruisit tout ce qui restait de l'œuvre des Thierry**,

des Clicquot et Dallery.

(*) Lors du réglage de sa "machine"

, Barker laissa tomber la bougie qui l'éclairait.

(**) Sauf les deux Trompettes qui sont à Saint Merry

L'orgue de l'Abbaye Saint Victor

Saint

Victor, comme Saint Germain, avait des orgues bien avant le XVIIe siècle,

mais ils restent mal connues

Saint

Victor, comme Saint Germain, avait des orgues bien avant le XVIIe siècle,

mais ils restent mal connues

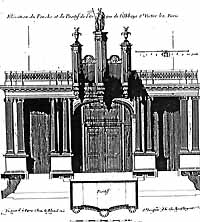

Le 12 avril 1679 un buffet neuf est commandé au

menuisier Étienne CARREL. Ce meuble est plus original encore que

celui de Saint Germain. C'est un 16 pieds en montre aussi, mais disposé

plus en largeur. La tourelle centrale du grand buffet est en cercle complet

et les tourelles latérales sont à deux étages, ce

qui représente un exemple unique.

Le positif est semblable à celui que possédait Saint Germain

mais à tourelle centrale unique à 5 tuyaux.

Le tambour d'entrée est, lui aussi, magnifiquement sculpté

et on peut le voir encore au bas de la nef de Notre-Dame des Blancs Manteaux.

Alexandre THIERRY fut chargé de construire l'instrument le 30 avril 1679 sur les indications de LEBEGUE.

| Positif | Grand Orgue | Cornet séparé, 25 notes |

Écho 32 notes |

Pédale 30 notes |

| Montre 8' Bourdon 8' Prestant Doublette Fourniture III Cymbale III Flûte bouchée 4' Nasard Tierce Larigot Cromorne Petite Voix Humaine 8' |

Montre 16' Bourdon 16' 8' ouvert Bourdon 8' Prestant Doublette Fourniture V Cymbale IV Nasard Quarte Tierce Flageolet Cornet V Trompette Clairon Voix-Humaine |

Cornet V Petite Trompette (pour imiter le hautbois) |

Cornet V | Flûte 8' Trompette |

| Claviers en os de 48 notes de Ut - Ré à Ut5 - 2 Tremblants | ||||

En 1772 l'orgue de Saint Victor fut confié à

Jean-Jacques BEAUVARLET-CHARPENTIER qui fit aussitôt entreprendre

une grande réfection par François-Henri CLICQUOT :

- Positif agrandi en hauteur, Flûte 4', Doublette, Larigot et Voix-Humaine

font place à Dessus de Flûte 8', Trompette, Dessus de

Hautbois.

- Au G.O., au lieu de Flûte 4', Flageolet et Voix-Humaine, Clicquot

place une double Tierce et une 2e Trompette.

- Hautbois au Récit à la place de la Trompette qui

passe à L'Écho à la place des IV rangs supérieurs

du Cornet, auquel il ajoute une Flûte 8' et un Clairon.

- La Pédale reçoit les deux jeux manquants sur les places

libres, Flûte 4' et Clairon.

Au début de la Révolution, l'orgue est en bon état.

La démolition de l'abbatiale décidée, les facteurs

SOMER et CHEVALLIER durent démonter l'orgue et l'entreposer au

"Cabinet des Machines" alors rue de l'Université. On

le destinait aux savants de ce qui deviendra le "Conservatoire des

Arts et Métiers" pour servir de noyau à un orgue modèle

aussi complet que celui de Saint Sulpice. Ce projet n'eut pas de suite.

Il fut alors transféré vers le dépôt du prieuré

de Saint Martin des Champs.

Transfert de l'orgue de Saint-Victor à Saint-Germain-des-Prés

En 1802 on rendit le rang de paroisse à l'église

de l'ancienne abbaye Saint Germain .

Il ne pouvait être question de ramener l'orgue aliéné.

Il fallait en trouver un autre selon le même procédé.

On se mit en quête dès 1804 mais les temps étaient

passés et il ne restait plus grand chose de disponible qui fut

complet et en bon état. Seul l'orgue de l'abbaye Saint-Victor répondait

à peu près au désir. Il avait été démonté

pour procéder à la démolition de la vieille abbaye

rivale et dormait au dépôt du Conservatoire des Arts et Métiers.

En 1804, cet orgue de valeur mais entreposé depuis

8 ans était le dernier grand instrument disponible. La "succursale

de Saint Germain des Prés" l'obtint du ministre de l'intérieur

au prix d'un grand affolement au Conservatoire où un conservateur

tient toujours à garder le contenu de ses dépôts.

En outre, il y eut des vols que l'on aurait préféré

tenir ignorés en haut lieu. Il manque quelques tuyaux de Montre,

les plus gros, du 8', du 4', du Bourdon de 16', etc. Il faut bien avouer

la chose au ministre et le gardien indélicat identifié écopera

2 mois de prison.

Somer prendra livraison de l'orgue de Saint Victor et le transportera

à Saint Germain.

Pour compenser les pertes chiffrées à environ 400 kg d'étain,

le ministre fait livrer en plus ce que Somer a pu dénicher dans

le dépôt : 214 livres de plomb, 79 d'étain, 2

grands soufflets provenant des Cordeliers et ... 12 grilles de fer de

18,70 mètres de long sur 1 mètre de haut.

Somer

se mit au travail.

Somer

se mit au travail.

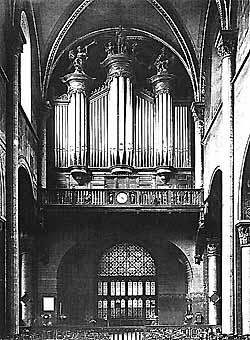

Il avait tiré du Conservatoire le buffet complet et nous sommes

assez surpris que le buffet établi que nous voyons actuellement

n'ait rien de commun avec celui de Saint Victor. D'ailleurs il porte gravée

l'inscription "1810", date de sa construction sous l'empire.

Le plan même ne ressemble qu'en gros à la disposition ancienne,

probablement à cause des contraintes imposées par une voûte

trop basse. En revanche, on y retrouve toute la grande statuaire dans

des attitudes un peu changées. Nous ne savons rien du Positif non

plus. Somer l'a-t-il réutilisé ? Refait de neuf ?

Nous n'avons aucune image de son aspect avant sa disparition en 1862.

Seul subsiste le saint Victor, relégué en haut du grand

corps où il est presque invisible.

Pour l'instrument, Somer a été plus conservateur.

Ainsi retrouve-t-on au Grand-Orgue le sommier à 17 chapes de Saint

Victor sur lequel, en sacrifiant la Quarte, il put disposer en fond de

sommier le seul jeu qui y manquait : la Voix-Humaine. Celle

qu'il avait fabriqué pour l'orgue du "Théâtre

de la République" (la Comédie Française).

Le Récit, porté à 32 notes (La à Mi) fut augmenté

d'une Trompette et d'une Flûte.

L'Écho resta inchangé et l'étendue de la Pédale,

dont 4 tuyaux d'anche seulement sur 60 avaient survécu, fut ramenée

à 2 octaves (de Fa à Fa) pour une Trompette de 12'

et un clairon de 6' et à 18 notes pour les Flûtes

de 8' et de 4'.

Au Positif, on retrouve les 10 jeux de Saint Victor.

En 1823, un relevage s'impose.

Louis CALLINET se chargea de ce travail qu'il n'acheva qu'en 1829. Ce

fut une remise en état complète avec peu de changements.

Au Grand-Orgue apparaît une Bombarde d'une taille énorme.

Les Fournitures et Cymbales y sont devenues 2 mixtures II/V.

La Pédale a reçu une Flûte de 16' et une Bombarde,

à partir du premier Ut.

Récit et Écho restent inchangés si ce n'est la perte

du Bourdon d'Écho.

Au Positif, aux 10 jeux de Saint Victor sont ajoutés un Cornet

III, un Clairon et un Basson. Fourniture V et Cymbale III

y sont concentrés en un Plein-Jeu V. D'où un bouton

"Tacet" (muet).

L'orgue romantique et néoclassique

En 1862, la remise en état confiée à Jean-Baptiste STOLTZ fut en fait une reconstruction complète dans le style nouveau, symphonique.

Elle s'inscrivait dans un programme de "restauration"

de l'église romane au cours duquel BALTARD avait condamné

la tribune et le Positif dorsal. Il fit réaliser en remplacement

un vaste plancher à balustrade sculptée de style "roman" ( ! ).

Le facteur dut se contenter du grand buffet pour y loger l'orgue prévu

à 3 claviers. La création d'un Récit expressif complet

l'amena à transformer en boîte tout l'espace supérieur

sous la voûte par une simple façade de jalousies. Stoltz

y plaça son Positif derrière, étouffé par

le Récit et soumis à la même expression, négation

de la notion même de Positif.

Tout a été changé et le matériel antérieur

remployé, modifié, est devenu méconnaissable à

l'oreille.

Cet orgue d'une lourdeur certaine allait toutefois connaître une

célébrité grâce à André MARCHAL

qui ne put s'en satisfaire longtemps et qui confia en 1922 à Joseph

GUTSCHENRITTER quelques directives pour une esthétique néoclassique

naissante.

Puis Marchal passa à Saint Eustache. Il fut remplacé quelques

mois par Jean LANGLAIS avant que ce dernier soit nommé à

Sainte CLOTILDE.

Antoine REBOULOT dut se contenter après lui de cet orgue resté

hybride et qu'il quitta sans regret lors de son départ pour l'étranger.

En 1963, la grande restauration était devenue inévitable

et un programme plus "néoclassique" était confié

à la Maison HAERPFER & HERMANN.

Différentes causes retardant l'exécution, sinon le principe

et l'enveloppe du programme, Odile BAILLEUX et le clergé prirent

conseil auprès de René DELOSME et d'André ISOIR afin

de ne pas se contenter d'un néoclassicisme teinté d'alsacien

et de baroque pour repenser une composition plus originale.

L'orgue d'Isoir

On pensait alors à l'exécution correcte de

la musique française sans pour autant renoncer aux polyphonistes

ni être incapable de jouer les romantiques et le répertoire

conçu pour des orgues néoclassiques. Non pas un orgue à

tout jouer, absurde par définition, mais un propos inverse :

priorité à la musique française et additions complémentaires

compatibles pour l'interprétation de musiques d'un autre style.

C'est ce programme que mit en chantier la Maison HAERPFER en 1973.

Traction mécanique intégrale (sauf quelques

jeux sur moteurs), 4 claviers de 56 notes.

Restitution d'un positif de dos dessiné pour abriter un 8 pieds

en montre*, un clavier de Bombarde, véritable plan de Résonance,

un Récit expressif, et une solide Pédale :

| Positif | Grand Orgue | Bombarde | Récit expressif | Pédale |

| Montre 8' (H) Bourdon 8' (St) Prestant (St) Doublette (H) Plein-Jeu VI (H) Flûte 4' (St) Nasard (H) Tierce (H) Larigot (H) Dessus de Cornet III (H) Trompette Clairon Cromorne |

Montre 16' (St)

(façade de Somer) Montre 8' Flûte à cheminée 8' (St) Prestant (St) Doublette Grosse Fourniture III 2'2/3 (H) Mixture VII/VIII 1'1/3 (H) Voix Humaine (So) |

Bourdon 16' (St) Bourdon 8' (St) Flûte 4' (St) Double Tierce (H) Nasard (H) Quarte (St) Tierce (H) Sifflet (H) Cornet V (St) (Bourdon ancien) Bombarde 8/16' (C) Trompette (So) 2e Trompette (H) Clairon (C) |

Viole 8' (St) Céleste (St) Bourdon 8' (St) Prestant (St) Flûte 4' (St) Flûte 2' (H) Dessus de Cornet V (H) Cymbale V (H) Bombarde (St) Trompette (St) Clairon (St) Basson/Hautbois |

Flûte 16' (St) Soubasse 16' (H) Quinte 10'2/3 (St) Principal 8' (G) Bourdon 8' (H) Principal 4' (H) Mixture VIII 2' (H) Bombarde Trompette Clairon (St) |

| Tremblants I, II & III - 4 tirasses

- Accouplements I/II, III/II, IV/II - Appels d'anches et de mixture

de Pédale. En vert, les jeux anciens subsistant. Jeux de Somer (So), de Stoltz (St), de Callinet (C) , (G) Gutschenritter, (H) Haerpfer. Bien sûr, tout ceci remis en état, complété et réharmonisé. Ce n'est pas une restauration d'orgue historique. |

||||

Ce

plan peu ordinaire avec sa division du Grand Orgue en deux claviers comme

dans les orgues Brabançons classiques, l'un pour le Plenum, l'autre

pour le Grand Jeu, l'équilibre très classique de son Grand

Jeu avec 2 Trompettes puisqu'il y a une Bombarde, le maximum de facilité

de registration compatibles avec le principe de la traction mécanique

poussée à sa plus grande légèreté ...

enfin une composition très réfléchie des Mixtures

hors de tout à-priori historique, tout cela en fonction des effets

à obtenir, l'écriture harmonique française s'accommodant

sans peine d'autres schémas que les siens propres.

Ce

plan peu ordinaire avec sa division du Grand Orgue en deux claviers comme

dans les orgues Brabançons classiques, l'un pour le Plenum, l'autre

pour le Grand Jeu, l'équilibre très classique de son Grand

Jeu avec 2 Trompettes puisqu'il y a une Bombarde, le maximum de facilité

de registration compatibles avec le principe de la traction mécanique

poussée à sa plus grande légèreté ...

enfin une composition très réfléchie des Mixtures

hors de tout à-priori historique, tout cela en fonction des effets

à obtenir, l'écriture harmonique française s'accommodant

sans peine d'autres schémas que les siens propres.

Au Grand-Orgue, la Fourniture est une Cymbale ascendante avec 3

demi-recoupes en Fa2, 3 et 4.

La Mixture est une Cymbale VI à doublures de quinte, horizontale

pour la basse, puis ascendante en deux paliers avec resserrement et descente

du rang grave au 8' pour éviter la résultante de 16'.

Au Positif, le Plein-Jeu VI est une Cymbale IV légèrement

ascendante à 4 demi-recoupes, à doublures de quinte et des

alternatives de resserrement par une doublure d'octave, puis deux dans

l'aigu.

La Cymbale V du Récit est du même type, ascendantes

à 4 demi-recoupes mais sans doublures, donc plus aiguë, avec

resserrement par doublure du rang grave à partir d'Ut4.

La Mixture de Pédale VIII a aussi une demi-recoupe en Sol2

et pratiquement 3 doublures (2 de quinte) passant progressivement des

rangs aigus aux graves.

En tout, une grande unité recourant nettement à l'ascendance

et aux larges paliers. Quinconces des recoupes pour masquer les sauts;

insistance délibérée sur les quintes qui, contrairement

aux idées reçues, donnent plus de corps et de médium

que de brillance. Enfin, parti pris de plafonds peu élevés,

sous le 1/8' sauf au dessus du Récit.

Seule serait à regretter l'absence d'une tierce étroite

"à mettre dans le Plein-Jeu" à la Titelouze

ou à la De Héman.

Compilation de la brochure de Pierre HARDOUIN "L'orgue de Saint Germain des Prés Les Paris" - Connaissance de l'Orgue, 1978