ABéCéDaire

de l'orgue:

ABéCéDaire

de l'orgue:

Aujourd'hui, S comme Soissons.

J'aurai pu vous parler aussi de Souvigny, ça sera pour plus tard. Il faut

bien changer un peu.

Si je vous parle de Soissons, c'est pour rendre quand même hommage au Clicquot que les "boches" nous ont détruit en 1918 et pour présenter un instrument qui, s'il rend nerveux certains d'entre vous, s'il donne envie de gerber à d'autres, n'en n'est pas moins une étape intéressante de la facture d'orgue du 20e siècle.

|

Je n'ai pas retrouvé beaucoup de détails

concernant l'ancien orgue de la Cathédrale de Soissons si ce n'est une

carte postale de l'époque et sa date de construction par François-Henri

Clicquot.: 1766.

Il s'agissait en fait d'une reconstruction, l'instrument d'origine ayant

été construit en 1619 par Crépin Carlier, transformé en 1690 par Robert

Clicquot, restauré en 1725 par Thierry.

Il a été finalement reconstruit par Merklin

en 1892.

Compte tenu de ce dernier élément, il n'y a peut-être pas grand chose

à regretter mais on ignore la composition à l'issue de ce travail !

.jpg) |

A priori, Merklin aurait conservé une grande partie de la tuyauterie.

D'aucun pensait qu'il était possible de le retaper après sa destruction en 1918, je pense honnêtement que non, avec pièce ci-jointe à l'appui.

En ce qui concerne l'orgue "moderne", je laisse la plume à son titulaire - Vincent Genvrin - qui y a commis un enregistrement assez intéressant des "tableaux d'une exposition".

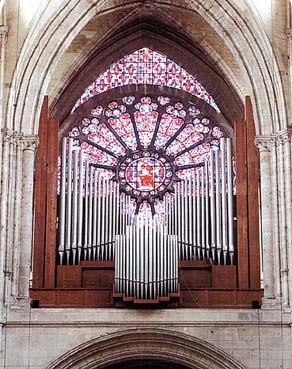

" L'orgue de la cathédrale de Soissons,

complètement ruiné lors de la première guerre mondiale, ne fut reconstruit

qu'en 1956.

Son créateur était un facteur

hors normes, connu depuis les années (19)30 pour ses talents d'harmoniste

et l'intérêt qu'il portait à l'orgue classique, et qui allait signer là

son dernier ouvrage : Victor Gonzales.

Sa traction mécanique avec machine Barker est une exception en ces années

(19)50. Victor Gonzales était le dernier à faire usage de ce système qui

tombera en désuétude après lui.

(Nota : Machine Barker, système pneumatique d'aide à la

traction mécanique des notes destiné à alléger le toucher des claviers).

La traction des registres est électrique pour permettre des combinaisons

ajustables, de même qu'à la pédale pour autoriser deux séries de jeux

en extension (flûtes et bourdon). (Nota : Jeux en extension, un seul rang

de tuyaux de 5 ou 6 octaves pour obtenir par "emprunt" ou par extension

les registres de 16, 8 et 4 pieds, par exemple).

|

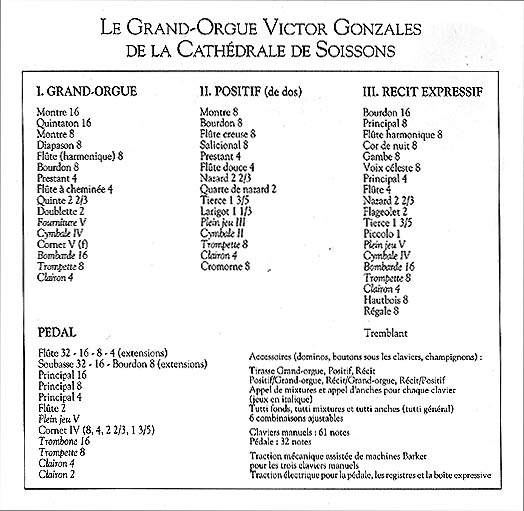

La composition, établie par Norbert Dufourcq,

est presque anachronique pour l'époque.

Nombreux fonds de 8 pieds - flûtes harmoniques, diapason, salicional -

sans doute réclamés par le titulaire de l'époque, le chanoine Doyen, élève

de Louis Vierne.

Sur le plan de l'harmonisation on remarque une tendance au raffinement,

à la douceur, caractéristique, là encore, de l'avant-guerre.

Cet engouement pour l'orgue subtil et confidentiel est mal compris aujourd'hui.

...

"La personnalité de Victor Gonzales s'est inscrite tout naturellement

dans ce mouvement tout en apportant quelques idées neuves. Son goût pour

les jeux d'anches à l'ancienne et son talent pour les intégrer à un ensemble

moderne vont détourner les organistes des anches orchestrales, considérées

désormais comme de pâles succédanés de l'orchestre. Il introduit en particulier

les anches douces à l'allemande - régales, chalumeaux, ranquettes.

Victor Gonzales va aussi jeter l'anathème sur certains excès de la facture

industrielle "à l'américaine", en particulier le gigantisme, les extensions

(sauf à la pédale), les accouplements d'octaves, etc. Il se réclame de

la tradition de Cavaillé-Coll qui bénéficie à l'époque d'un net retour

en faveur.

Se réclamer de Cavaillé-Coll tout en donnant la préférence aux timbres

anciens n'était pas paradoxal. ...

"Cet équilibre entre tradition et modernisme, la facture française ne

le retrouvera pas de sitôt, et sans doute le cherche-t-elle encore.

Les conceptions en matière de timbre évoluent rapidement.

Le goût pour les mixtures puissantes, l'appauvrissement du fond d'orgue,

marquent la période des années (19)50; la traction électrique se généralise.

L'énorme chantier des reconstructions va apporter une banalisation de

la facture.

On comprend alors que de jeunes organistes s'insurgent contre cette évolution

et réclament un retour à la traction mécanique directe. Les timbres doux

et moelleux, l'harmonisation discrète et raffinée ont cependant bien fait

leur temps.

Il est aisé de constater que l'orgue de Soissons, loin de suivre cette

évolution, relève au contraire d'une esthétique déjà obsolète en 1956.

Quelque soit la polémique concernant la paternité réelle ou stylistique

de l'orgue de Soissons, on peut juger de l'exceptionnelle qualité, en

particulier sonore, de cet instrument."

Pour ma part, je rejoins assez cette opinion

et estime que Victor Gonzales était un homme de goût quand il s'agissait

d'orgues neufs.

L'orgue de Soissons n'est pas un orgue comme les autres de sa génération.

Une anecdote : Vers 1985, l'orgue de Soissons

marque des signes de fatigue assez évidents au niveau de la traction électrique

des jeux.

Un devis de remise en état fut demandé à la société Gonzales qui a conclu

à la nécessité d'une restauration totale.

Réaction vive du conseil de fabrique : "Nous avons fait construire par

Clicquot un orgue pour 200 ans, il a disparu en 1918 en parfait état de

marche. Nous avons demandé un orgue neuf en 1956 pour 200 ans et s'il

doit être restauré après 30 ans de service, c'est qu'il y a malfaçons.

Nous allons porter cette affaire devant la justice".

L'orgue a été réparé sans restauration

! Juste un dépoussiérage.

|