ABéCéDaire :

Photos de vacances

Sainte Radegonde

POITIERS

La vie de Radegonde

nous fait remonter aux temps obscurs de la royauté Française.

Radegonde est née fille d'un roi de Thuringe vers l'an 520.

Elle épousa Clotaire 1er, Roi des Francs, en 538, ce qui l'amena

à Soissons.

Révoltée par les crimes qui souillaient la famille Royale,

elle quitta la Cour pour Poitiers et y fonda le monastère de Sainte-Croix

dans un quartier de la ville basse, adossé à l'enceinte

gallo-romaine et à proximité de la cité épiscopale.

Radegonde fait bâtir une église, "Sainte-Marie hors les murs", afin d'assurer la sépulture des religieuses du monastère. Elle même y sera ensevelie en 587, entraînant le changement de vocable de l'édifice.

Rien ne demeure de cette construction mérovingienne.

L'édifice actuel conjugue des parties romanes du XIe siècle

avec le gothique du XIIIe et un portail construit entre 1446 et 1448,

à la fin du moyen-age.

Loin de se réduire à une ferveur locale, le culte de celle

qui deviendra Sainte par la suite est introduit à la Cour de France

au XVIIe siècle, sous l'impulsion d'Anne d'Autriche qui fait réaménager

la crypte et ériger une statue de la Sainte sous les traits de

sa commanditaire.

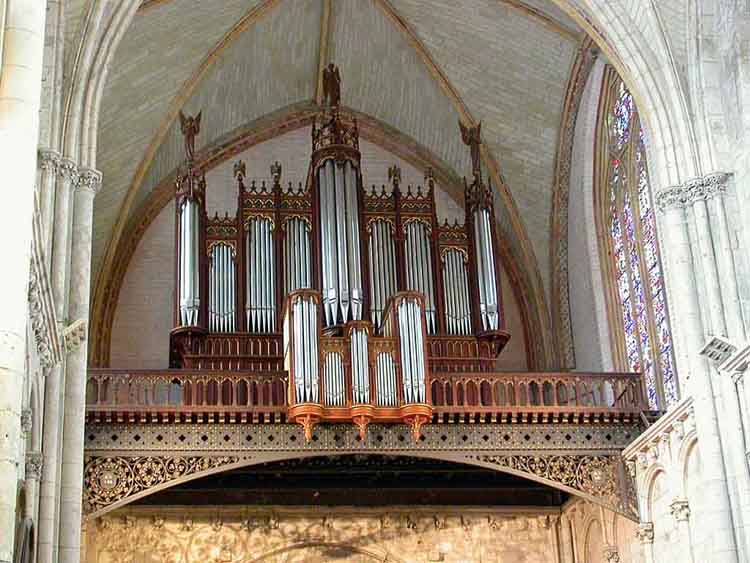

Les orgues de l'église Sainte-Radegonde :

Rien qu'à Poitiers, il existait au moins 8 orgues au début du XVe siècle. L'un d'entre eux est cité à Sainte-Radegonde dès 1455 bien que l'on soupçonne l'existence de plus anciennes encore.

Après de nombreuses tribulations relatées

par le menu dans la superbe brochure éditée par "l'Association

pour la Renaissance de l'Orgue de Sainte Radegonde" et que l'on peut

commander sur le site : http://www.clicquot.org/

![]() , à

la Révolution, les orgues sont détruites.

, à

la Révolution, les orgues sont détruites.

L'église ne retrouvera un instrument qu'à la fin du XIXe siècle.

Dans un premier temps, l'ancien orgue de l'église Saint-Hilaire est mis en place entre deux colonnes du chœur.

A la suite d'un généreux legs en 1892, la

construction d'un orgue neuf est décidée.

La tribune et le buffet sont exécutés d'après les

dessins de l'architecte Jean Fromigé, spécialiste de constructions

métalliques. Le projet est l'objet de nombreux sarcasmes. On trouve

que la tribune est trop élevée, mais surtout qu'elle fait

plus penser à un pont ou à un hall de gare ! Le buffet

est jugé insuffisamment ornemental.

Néanmoins, pour la construction de l'orgue, la Maison ANNEESSENS

est choisie pour la modestie de son tarif.

C'est un instrument selon l'esthétique de l'époque, dans

un style que Jean-Albert VILLARD estimera plus néoromantique que

néoclassique, qui sera inauguré le 27 janvier 1894.

L'entretien laisse à désirer, la transmission tubulaire

est tardive, on fait face à des cornements, bref, dès 1902,

l'orgue a besoin d'être revu complètement. Annessens dépose

son bilan en 1903 et les problèmes de fonctionnement de l'instrument

s'intensifient. Le buffet est instable et risque de tomber dans l'église.

Pour faire face aux frais de réparation, le plus gros jeu de l'orgue,

le Tuba Major de 32 pieds, sera vendu pour doter l'orgue de la Cathédrale

de Narbonne.

En 1919 l'orgue de chœur, qui ne répondait pas au même ton, sera cédé au Grand Séminaire et, par la suite, démonté et le buffet vendu.

En 1929 Robert BOISSEAU intervient et réalise d'importantes modifications au grand orgue. Des jeux sont transformés pour obtenir un Nasard et une Tierce au Récit. Il remplace la Clarinette du Positif par une Trompette.

En 1944 des bombardements vont ébranler l'instrument et achever sa détérioration. Il devient totalement inutilisable.

En 1948, Robert Boisseau s'attelle à une reconstruction

complète. Il remplace le système tubulaire par une transmission

électrique.

Mais surtout, élevé "sous la tribune" du Clicquot

de la Cathédrale, Robert Boisseau expérimente une "classicisation"

des jeux. Il ajoute une Cymbale au Positif et un Plein-Jeu de 3 rangs

au Récit. Il dote aussi ce dernier d'une Bombarde de 16'.

C'est le point de départ d'un mouvement "néoclassique"

fondé sur la réalité de ce qui existe encore à

la Cathédrale et qui est relayé par son titulaire Jean-Albert

VILLARD, s'opposant au mouvement "Parisien" plus imprégné

de théorie que de réalité. Le conflit ne cessera

qu'après la restauration de l'orgue de Saint-Gervais

![]() à Paris

et la cessation d'activité du plus funeste des artisans appliquant

les théories du mouvement Parisien - qui n'a pas laissé

d'instrument de notoriété impérissable - et ayant

dénaturé, la plupart du temps "sur ordre", nombre

d'instruments de Cathédrales.

à Paris

et la cessation d'activité du plus funeste des artisans appliquant

les théories du mouvement Parisien - qui n'a pas laissé

d'instrument de notoriété impérissable - et ayant

dénaturé, la plupart du temps "sur ordre", nombre

d'instruments de Cathédrales.

Mais les fonds ayant manqué en 1948 pour changer les sommiers, la transmission électrique s'avère également capricieuse dès 1975, jusqu'à ce qu'une restauration maladroite de la voûte de l'église ne rende l'orgue totalement muet en 1991.

L'orgue actuel a été reconstruit de 1994 à 1997 par le tandem Jean-Loup BOISSEAU et Bertrand CATTIAUX. C'est un instrument entièrement neuf, dans son vieux buffet consolidé, de 53 jeux sur 4 claviers, alimenté par les deux réservoirs de Merklin récupérés à la Cathédrale et piloté par un combinateur de jeux. Il a été doté d'un positif de dos qui n'existait pas à l'origine et d'un copieux clavier de Résonance venant suppléer une pédale volontairement restreinte. La transmission est mécanique avec l'assistance d'une machine Barker pour les accouplements.

Composition :

| Grand-Orgue (Ut1-Sol5) | Récit expressif | Positif | Résonance | Pédale (Ut1-Sol3) |

| Montre 16 Montre 8 Bourdon 8 Flûte Harmonique 8 Gambe 8 Prestant 4 Doublette 2 Fourniture III-VII Cymbale IV-VI Cornet Trompette 8 Clairon 4 |

Quintaton 16 Cor de nuit 8 Flûte traversière 8 Viole de Gambe 8 Voix Céleste 8 Flûte Octaviante 4 Octavin 2 Plein-Jeu III-V Cornet V Basson 16 Trompette 8 Clairon 4 Basson-Hautbois 8 Voix Humaine 8 |

Bourdon 8 Salicional 8 Montre 8 Prestant 4 Flûte à cheminée 4 Doublette 2 Nasard 2'2/3 Tierce 1'3/5 Larigot 1'1/3 Plein-Jeu IV-VI Trompette 8 Cromorne 8 Voix Humaine 8 |

Bourdon 16 Bourdon 8 Flûte 8 Octave 4 Flûte 4 Quarte 2 Grosse Tierce 3'1/5 Nasard 2'2/3 Tierce Flageolet 1 Bombarde 16 Trompette 8 Clairon 4 |

Flûte 16 Flûte 8 Quinte 10'2/3 Basson 16 |

| Accouplements, Tirasses, Trémolo Récit, Tremblant doux Résonance | ||||

Février 2007 - D'après "Les

Orgues de Sainte-Radegonde", brochure éditée par l'Association

pour le Renaissance de l'Orgue de Sainte-Radegonde, 11 rue Gaston Hulin,

86000 Poitiers.

Voir : http://www.clicquot.org/