ABéCéDaire

de l'orgue

ABéCéDaire

de l'orgueP comme PARIS

Saint Gervais

L'orgue des Couperin

La

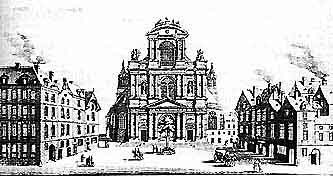

première église Saint Gervais & Saint Protais

a été bâtie à l'époque Mérovingienne.

Située entre la place de Grève et la Maison aux Piliers

(l'hôtel de ville), les ports marchands et le quartier du Marais,

ce premier lieu de culte de la rive droite est dédié à

deux jumeaux martyrisés sous Néron parce qu'ils s'étaient

insurgés contre le pouvoir impérial. Les Parisiens qui voyaient

périodiquement les barbares piller la rive droite de la Seine se

sont mis sous leur protection*.

* Pour ma part, je pense que les fortifications de Philippe-Auguste

ont été plus efficaces.

Du 11e au 15e siècle

Saint Gervais devient le siège de puissantes confréries

de marchands, telle que celle des « marchands et vendeurs de vin

». Du 13e au 15e siècle, celles-ci font reconstruire l'église

devenue trop petite.

De la fin du 15e au début du 17e siècle il faudra à

nouveau l'agrandir. L'édifice actuel a été construit

en 130 ans, de 1494 à 1620, période qui conserve jusqu'à

l'achèvement le plan gothique et le style flamboyant choisi au

15e siècle. En juillet 1616, Louis XIII posa la première pierre

de la façade de style classique où les trois ordres antiques se superposent

: dorique, ionique et corinthien au dernier étage.

Alors qu'éclosent la Renaissance et les lendemains du concile de Trente, Saint Gervais est le foyer spirituel d'un renouveau théologique et de son expression artistique au service de la prière : Guillaume Budé, Philippe de Champaigne, la dynastie des Couperin dont les membres se succèdent à l'orgue depuis le 17e siècle jusqu'en 1830.

L'étude

qui suit est compilée d'après celle de Pierre Hardouin

« Le Grand Orgue de Saint Gervais à Paris »

N° spécial de la revue de l'AFSOA - « Connaissance de

l'Orgue » - 1975

Le premier orgue de Saint Gervais fut donné par plusieurs frères de la confrérie des marchands de vin en 1397. Orgue dont le fonctionnement est toujours attesté en 1414.

C'est seulement près d'un siècle plus tard que la paroisse achète un orgue, celui du prieuré Sainte-Catherine du Val des Écoliers qui datait de 1421. Ces orgues comportaient une mitre encadrée de deux tourelles et, considérées comme trop petites, elles ont été vendues à la paroisse Saint Gervais peu avant 1513.

En 1545, un marché de reconstruction d'un orgue en remployant du matériel antérieur est passé avec un certain Hébart. Le facteur abandonna sa tâche qui fut reprise par Antoine Dargillières qui devait faire le fût de neuf et la soufflerie incorporée afin que l'orgue fut déplaçable. Il devait s'agir de l'orgue primitif, transformé pour être transportable, et non de l'instrument de Sainte Catherine qui, lui, a du être agrandi vers 1560 pour 400 livres.

Pendant ce temps, la reconstruction

de la nouvelle église avançait.

En 1596 les premiers fonds disponibles furent réservés au

renouvellement des ornements, puis du mobilier. C'est donc probablement

vers 1600 que fut commandé un orgue neuf.

La Fabrique de Saint Gervais profita du passage de Mathieu Langhedul*,

le fils même de Jean, qui revenait d'Espagne vers sa Flandre natale,

pour commander son orgue définitif, quitte à le disposer

sur un emplacement provisoire, l'édifice n'étant pas encore

achevé.

* Le marché est perdu mais la signature de «

Langhedul 1601 » est toujours portée sur les petits tuyaux

de la Montre de 16 et du Bourdon de 8 du Grand-Orgue.

L'orgue de Mathieu Langhedul

L'instrument fut

placé dans le transept sud sur la haute tribune qui y est encore.

Le buffet avec des pilastres cannelés délimitant 3 tourelles

presqu'égales en hauteur, celles des côtés moins hautes

qu'aujourd'hui, la Montre ne dépassant pas le 12 pieds. La Montre

du positif décorait le soubassement.

Les deux claviers de 45 touches, de UT1 à UT5 avec octave courte,

étaient sur la face arrière et commandaient deux abrégés

distincts.

| Positif | Grand-Orgue | Pédale (9 notes ?) |

| Bourdon 8 Montre 4 Doublette Fourniture III Cymbale III Flageolet 1 Cromorne |

Montre 16 (du Fa1) 8' ouvert Bourdon 8 Prestant Doublette Fourniture (?) Cymbale III Flûte 4 Nasard Flûte à 9 trous 2' Flageolet 1 Cornet V (25n) Trompette Clairon |

1e octave en tirasse Flûte 8' (?) |

Tremblant fort. Pas d'accouplement des claviers.

Le Cornet, dit « Cornet de Flandre », et le Cromorne étaient alors deux jeux typiquement flamands.

Langhedul ayant regagné la Flandre, l'entretien de l'orgue est confié à Paul Maillard.

L'orgue

de Louis Couperin

L'orgue

de Louis Couperin

La construction de l'église

s'achevait.

En 1628 la tribune au revers de la grande façade ouest était

achevée. Aussitôt marché fut passé pour le

transfert de l'orgue. Maillard parti pour Angers, les Marguilliers firent

appel à Pierre Pescheur, son ami et élève.

Le travail ne fut pas qu'un simple transfert. La tribune permettait une

disposition plus normale, ce qui entraîna une réfection complète

de la mécanique. Le Positif devint dorsal et la fenêtre des

claviers s'ouvrit par devant.

L'organiste Robert Buisson en profita pour obtenir la correction

de quelques insuffisances, comme l'octave courte. Les nouveaux claviers

accédèrent à 48 notes, noires comme l'exigeait la

mode, et purent être accouplés, ce que nécessitait

la pratique Française pour laquelle la fourniture du Positif faisait

partie intégrante du Plenum.

Le volume de l'église

avait presque doublé, nécessitant un renforcement général.

Ce qui fut obtenu par :

- augmentation de la pression en ajoutant 20 livres par soufflet,

- ravalement de la Montre de 12' en 16' avec des tuyaux en bois

placés à l'intérieur du buffet,

- remplacement du Nasard et de la Cymbale III pour renforcer

le Plenum,

- ajout d'une Tierce « à mettre dans le Plein-Jeu

» en remplacement du Flageolet 1',

- remplacement des résonateurs en fer blanc des tuyaux d'anches

par de l'étain.

Pescheur a également

posé un demi clavier de Récit résultant d'une double

alimentation du Cornet de Grand-Orgue au moyen de petites soupapes

et ajouta une Tierce large à côté de la Tierce

étroite en retaillant la Flûte de 2'.

Il aurait également complété la Pédale à

24 ou 28 notes avec la première octave complète (sauf l'Ut#)

et ajout d'une Flûte de 8 en plomb, métal que n'utilisait

pas Langhedul. (C'est pour ça qu'on ignore si Langhedul en avait

posé une).

A la succession de Buisson

par son propre fils Robert (lui aussi) en 1649 à la tribune,

il y eut visite de l'orgue et prise de décision d'un relevage.

Les travaux furent confiés à Pierre Thierry qui remplaça

le dessus de Flûte de 8 de Pédale en plomb par des

tuyaux de bois et ajouta une Flûte de 4'.

Le fils Buisson en profita peu.

La diminution des gages imposée au successeur afin de verser une rente viagère au frère de Buisson qui, faible d'esprit, ne pouvait accéder à la succession, convint au jeune Louis Couperin qui s'en contenta et qui fut retenu en 1653.

En 1659, désirant faire

évoluer son instrument dans le style alors à la mode, Louis

Couperin obtint le complément du Positif qui n'avait pas de jeu

de Tierce:

- échange du Bourdon Flamand trop étroit, ce dernier

étant recoupé en Flûte de 4'.

- Ajout d'un Nasard et d'une Tierce neufs.

Il fit ajouter un Écho destiné à servir de 3e plan

sonore, sorte de positif interne comme on en a toujours l'exemple à

Aubervilliers, avec fonds, plenum, jeu de tierce et anche: Bourdon,

Prestant, Doublette, Cymbale III, Nasard, Tierce, Cromorne, le tout

sur 3 octaves complètes.

Positif et pédale furent complétés d'un La grave

(A0) joué sur le premier UT#.

Plus rare encore, ajout d'une tirasse mobile

Louis Couperin non plus ne

profita guère des ces modifications puisqu'il mourut prématurément

en 1661. L'orgue passa aux mains de son cadet, Charles, qui vivait

avec lui et qui garda logement et traitement toujours amputé des

67 livres en faveur de Pierre Buisson à l'esprit un peu perturbé.

L'innocent* vivra encore longtemps.

* En Provence, on dirait « le ravi » !

L'orgue de François Couperin.

Ce n'est que vers la fin de

sa vie que Charles Couperin dût recourir à un facteur

pour effectuer un relevage. Ce ne fut pas Pierre Thierry mais son fils

Alexandre Thierry, plus célèbre encore que son père.

Le marché fut passé le 21 février 1676. On y dit

l'orgue fort fatigué mais la composition n'a guère à

être retouchée. Seulement la pose d'un Cornet de Récit

indépendant, harmonisé en vue de son usage en soliste, la

double alimentation du Cornet du Grand-Orgue ne suffisant plus.

En 1678, à la mort de Charles Couperin, l'intérim est confié à Michel Richard Delalande à charge pour lui de ne laisser jouer quiconque d'autre « de crainte de la gâter ». L'orgue était donc en état et il n'a certainement pas demandé de travaux jusqu'à ce qu'il laisse l'orgue à François Couperin lors de ses 18 ans.

En fait, compte tenu de la

confiance qui régnait entre le facteur et la Fabrique, des travaux

successifs et plus conséquents ont été réalisés.

On n'en n'a pas la preuve mais les doutes ne sont pas permis, au vu des

registrations indiquées par François Couperin pour l'interprétation

de sa « Messe des Paroisses ».

La pose d'un cornet de Récit indépendant a dû

nécessiter un sommier à gravures intercalées, ce

qu'atteste par la suite la réfection du châssis d'abrégé

et la pose d'une Trompette de Récit après avoir libéré

une chape du GO, en 1714. De plus, il est fait état d'un LA grave

joué sur l'UT# au Grand-Orgue alors qu'il n'existait qu'au Positif

et à la Pédale. En toute vraisemblance Alexandre a aussi

augmenté le GO d'un Bourdon de 16' et il est alors difficile

d'admettre qu'il n'ait pas refait le grand sommier.

En 1714 on a donc un orgue ainsi constitué depuis au moins 1685, date de la « messe des paroisses »:

| Positif 49 notes, La-Ut-Ré à Ut |

Grand-Orgue (id) | Récit 25 notes Ut à Ut |

Écho 37 notes, Ut à Ut |

Pédale 29 notes La-Ut-Ré à Mi |

| Bourdon 8' Montre 4' Doublette Fourniture Cymbale Nasard Tierce Larigot Cromorne |

Montre 16' Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Prestant Doublette Fourniture Cymbale Flûte 4' Nasard Tierce Quarte Cornet V Trompette Clairon Voix Humaine |

Cornet V Trompette (en 1714) |

Bourdon Prestant Nasard Doublette Tierce Cymbale III Cromorne |

Flûte 8' Flûte 4' Trompette |

Les

jeux en gras sont nommément cités par Couperin mais

les registrations telles que : fond d'orgue, petit et grand plein-jeu,

jeux d'anches, grand-jeu, plein-jeu en taille, supposent à

peu près tous les autres à l'exception de l'Écho.

Couperin semble répugner à son usage si goûté

auparavant et l'on ne s'étonnera pas qu'en 1714 il en supprime

toute l'octave grave afin de faciliter le réglage de la mécanique

des autres sommiers.

Les

jeux en gras sont nommément cités par Couperin mais

les registrations telles que : fond d'orgue, petit et grand plein-jeu,

jeux d'anches, grand-jeu, plein-jeu en taille, supposent à

peu près tous les autres à l'exception de l'Écho.

Couperin semble répugner à son usage si goûté

auparavant et l'on ne s'étonnera pas qu'en 1714 il en supprime

toute l'octave grave afin de faciliter le réglage de la mécanique

des autres sommiers.

Après la mort d'Alexandre Thierry l'entretien a été confié à Pierre-François Deslandes qui, à son tour, mourut en 1709. L'entretien fut alors confié à François Thierry, neveu d'Alexandre.

Pour le relevage de 1714 Couperin attache beaucoup d'importance au toucher qu'il veut « libre et prompt ». Pour faciliter l'entretien de la mécanique, l'Écho perd son octave grave avec ses postages encombrants. Seule addition au plan, une trompette de Récit pour laquelle on sacrifie la Flûte de 4' du GO.

Bien que nous n'ayons pas

de musique d'orgue de François Couperin après ses deux messes

de jeune homme, il tînt avec gloire les claviers de Saint Gervais

jusqu'en 1723 faisant accourir les disciples au pied de la tribune d'un

orgue considéré comme « un des meilleurs du royaume

». Lassé par les conditions financières de sa charge,

il fit recevoir comme survivancier son cousin Nicolas afin qu'il

le remplace en temps ordinaires.

A sa mort, Nicolas devint titulaire en 1733 et à son tour, Armand-Louis

lui succéda normalement en 1748.

A 21 ans, Armand-Louis était déjà un virtuose connu

et l'orgue de Couperin-Le-Grand cessa tôt de le satisfaire à

cause de son usure certaine après 35 ans de service. Mais surtout

par suite de l'évolution du goût, la mode ayant remis en

cause le bel équilibre classique.

L'orgue d'Armand-Louis Couperin.

Le jeune organiste mit cependant

dix ans à obtenir la grande réfection souhaitée.

Il avait vu François Thierry mourir dès 1749 et l'entretien

était passé à un modeste ouvrier, Louis Bessart.

Dans les derniers mois de 1757 lui furent commandés les grands

travaux de réfection dont la direction était confiée

à Mouchet, architecte de la Fabrique. Ce dernier fut certainement

l'auteur des plans et des dessins d'un buffet nouveau de par ses dimensions

et le style.

Pour satisfaire l'organiste et sa femme, Élisabeth Blanchet

(les clavecins...) également organiste, le plan de l'orgue fut

modifié pour abriter deux Bombardes et une pédale

à deux seize pieds ainsi que pour descendre le diapason d'un demi

ton. En effet, Alexandre Thierry l'avait remonté au « ton

de cour » en coupant les tuyaux (sauf le Nasard conique qu'il

déplaça), peut-être moins pour adopter à Saint

Gervais le diapason qu'on lui avait demandé d'appliquer à

tous les orgues royaux (voir Versailles)

que pour grossir les tailles trop fines (pour le goût Français)

des tuyaux de facture flamande.

Ainsi les messes de Couperin ont toutes

les chances d'avoir été composées sur un orgue en

Si Bécarre et non en Si Bémol.

La nécessité de modifier toutes les charpentes donnait l'occasion

de mettre la décoration au goût du jour.

Il fallait agrandir le buffet en hauteur pour abriter une Montre de 16

pieds réelle et les nouveaux sommiers à double gravure qui

exigeaient plus de largeur et de profondeur. Force était de refaire

la carcasse en utilisant au mieux les vieux bois. Les pilastres cannelés

furent déplacés, retournés et certains prolongés

pour encadrer la nouvelle Montre. Le menuisier Pierre-Claude Thiessé

sous-traita la partie sculptée en la confiant à Jacques

François Fichon, sculpteur du buffet de Saint Séverin.

La modestie du prix à lui alloué explique le peu de recherche

dans l'exécution et que ce grand corps harmonieux dans ses proportions

ne vaille guère par les détails. De plus un badigeon général

couleur noyer, afin d'uniformiser les parties anciennes et neuves, vira

assez vite à la couleur chocolat.

Dès

le début de 1758 le grand orgue avait donc été démonté

et le service était assuré sur le seul positif.

Dès

le début de 1758 le grand orgue avait donc été démonté

et le service était assuré sur le seul positif.

L'année suivante l'architecte Mouchet s'occupa du petit buffet

qui n'avait pas à être démonté car il s'agissait

d'un nouveau meuble. Ce n'est qu'en 1763 que l'échange eut lieu.

Là, au contraire, le prix élevé est expliqué

par la richesse et la qualité des sculptures de Charles Rebillé.

Bessart avait certainement préparé tout ce qui devait être

neuf dans ce positif quand survint sa mort en 1764. Sa veuve n'étant

pas en état de faire assurer l'entretien par un ouvrier selon la

coutume corporative, ce fut à François-Henri Clicquot

que cette charge échoua.

Les travaux achevé par Bessart consistaient en la réfection de toute la partie mécanique y compris les sommiers, que le nouveau plan forçait à faire de neuf, « modernes »: 51 notes de ut à ré avec Ut# grave aux cinq claviers manuels, blancs; double gravure pour une Bombarde à main, et sans doute quelques jeux plus ou moins préparés. Le successeur de Bessart sera chargé d'achever le même programme.

D'après la tuyauterie, on peut faire remonter à Bessart la réfection complète du positif en raison du remploi maximum du matériel ancien, bien au delà de ce que fait Clicquot en général. 37 gravures chromatiques et 7 basses diatoniques de chaque côté, 11 chapes.

Puis les travaux suivirent leur cours sans hâte et Clicquot n'annonça leur achèvement que le 17 avril 1768. Non satisfait de certains remplois prévus, Clicquot avait envisagé de fournir de neuf « 6 rangées de tuyaux et un Hautbois de Récit ». D'après l'état actuel, nous essaierons d'identifier, en rouge, les « 6 rangées (+ le Hautbois) ».

Derrière la tourelle centrale avec abrégé propre, un Récit de 32 notes avec le Hautbois de Clicquot sur la chape prévue pour la trompette.

Dans le soubassement un Écho sur un sommier neuf à 27 notes et 3 chapes.

Mystère à la Pédale qui comporte 32 gravures pour 28 notes, 4 gravures à l'aigu ne sont par percées et les basses sont du côté de la nef de l'église.

| Positif | Grand-Orgue | Bombarde | Récit | Écho |

| Montre 8' Bourdon 8' Prestant Nasard Doublette petit jeu (flûte de 4'?) Tierce Larigot Plein-Jeu VI Trompette Cromorne. |

Grand Cornet V Montre 16' Bourdon 16' Dessus de Flûte 8' Montre 8' Bourdon 8' Prestant Nasard Doublette Quarte Tierce Grosse Fourniture II Fourniture III (1') Cymbale IV (1/2') Trompette Clairon Voix Humaine |

Bombarde |

Cornet V Hautbois |

Flûte 8' Trompette |

A la pédale,

sur 25 notes, un Bourdon de 16' neuf

est posté à l'extérieur pour les basses, une Flûte

8' de remploi, une Flûte 4' de remploi.

Sur 28 notes, de La0 à Ut3, des anches neuves de Clicquot: Bombarde,

Trompette et Clairon.

A la réception Daquin et Balbastre se plaignirent de la mauvaise qualité du vieux Cromorne et le facteur se hâta d'en fournir un neuf.

Somme toute l'intervention de Clicquot a été beaucoup moins radicale que dans bien d'autres instruments.

Par la suite de petites mises

au point ont dû être faites et une seule divergence avec le

relevé du Citoyen Molard en l'an III nous laisse à

penser que la Flûte de 4' du positif a été

remplacée par un Clairon,

Armand-Louis Couperin mourut

le 2 février 1789 suivi de peu par son aîné Pierre,

survivancier et fréquent remplaçant depuis 1773. Leur succéda

le cadet Gervais-François Couperin.

Puis l'église fut fermée en mars 1793, rouverte au culte

de la Raison, puis rendue au culte Catholique le 19 juin 1795. L'orgue

avait failli être vendu.

Lorsque que le 2 fructidor an III Molard passe avec ses experts

organistes et facteurs, l'orgue est considéré « en

bon état » et n'a besoin que d'un « repassage

sur place ».

Le service continua, l'entretien fut assuré par Dallery

en raison des absences fréquentes de Clicquot fils, puis de sa

mort en 1801.

L'orgue

de Gervais-François Couperin.

En 1811 on demanda à

Pierre-François Dallery le relevage qui s'imposait. D'accord

avec Couperin, le facteur dressa un sombre tableau de l'état de

l'orgue afin d'inciter la Fabrique à ne pas lésiner.

Au relevage normal, le devis ajoutait « qu'il convenait de supprimer

des tuyaux reconnus inutiles comme la Fourniture et la Cymbale (du

GO), le Larigot et la Cymbale (nom unique pour le Plein-Jeu)

du positif ».

Ces disparitions sont présentées comme un progrès.

Ensuite apparaissent les désirs d'augmentation de Gervais-François

qui demande au Grand-Orgue une deuxième Trompette

(qui deviendra la « première » parce que plus grassouillette

que l'autre) et au positif une deuxième Flûte, une

Clarinette et un Basson. La Flûte sera les

basses, manchonnées, du Larigot , la Clarinette sera

issue d'un Hautbois d'occasion et complété dans la

basse par un Basson peut-être bien neuf, le tout placé

sur la large chape du Plein-Jeu ôté.

L'orgue fut reçu les 26 et 27 août 1813 par Couperin et Guillaume

Lasceux.

Et la suite ...

Après la mort de Gervais-François Couperin en 1826 Jean-Nicolas Marrigues, ami déjà âgé de Boëly, ancien élève d'Armand-Louis, fut nommé.

A sa mort, Alexandre-Pierre-François

Boëly assura quelques temps le service. Préférant

les Pleins-Jeux aux Tierces, il profita de la nécessité

de réparer les grandes Montres pour poser au facteur Louis-Paul

Dallery la question de la restitution des Pleins-Jeux.

La Fabrique refusa toute dépense.

On engagea en 1838 une récente

lauréate du Conservatoire, Marie Bigot, qui dut se contenter

de l'orgue tel qu'il était.

De même son successeur Baillet qui allait bientôt disposer

au Chœur d'un second orgue, ce qui lui fit peu à peu abandonner

le premier.

Pourtant, auparavant, en 1842, il fut demandé à Dallery

de remplacer la Montre des tourelles et la restitution des Pleins-Jeux

mais on lui refusa une soufflerie neuve et la possibilité d'ôter

quelque jeu que ce soit. Pour être sûr qu'aucun échange

de jeux ne puisse avoir lieu, on l'obligea même à travailler

à l'intérieur de l'église. Dallery maugréa

qu'il arriverait mal à placer 5 rangs de Plein-Jeu de positif

sur la seule chape de Larigot, puis il se mit au travail tandis

qu'on faisait repeindre le buffet d'une couleur encore plus foncée.

La réception eut lieu le 15 juillet 1843 avec, au positif, une

Cymbale V, 2/3' et au Grand-Orgue une autre Cymbale V, 1'

avec, dans la basse, un sixième rang de Tierce 2/5' que

des déplacements et retailles ultérieurs ont partiellement

transformé en unissons.

Cela ne provoqua pas pour autant un regain d'intérêt pour le grand orgue.

En 1845 on installa un petit

orgue de Daublaine et Callinet (en fait un pur Louis Callinet)

parmi les stalles, sans égard pour ce mobilier historique.

Seul Boëly vint assez souvent tenir le grand orgue, surtout

après son éviction de Saint-Germain-l'Auxerrois et bien

qu'il n'en ait jamais été le titulaire. Mais la présence

du petit orgue rendit celui de tribune moins nécessaire. On s'en

servit moins, on l'entretint moins encore. Pis, il failli brûler

dans l'incendie d'un reposoir disposé sous la voûte du porche

en 1853. Un tuyau de la Montre du positif fondit.

Dallery, en mal de clientèle, en profita pour proposer, en plus

de l'échange du tuyau fondu, une soufflerie neuve et des modernisations

en usage (un Récit expressif). On s'en tint au seul tuyau de positif

pour 20 francs !

Après la mort de Boëly en 1858, de Baillet en 1880, le grand orgue entra de plus en plus en léthargie malgré diverses propositions de réfection toujours repoussées.

La première restauration.

En 1902, quand un prêtre

actif, le Père Gauthier, voulut faire remettre en service

le vieil instrument, les services de la ville de Paris lui conseillèrent

de consulter Alexandre Guilmant.

Les travaux se firent en 1909. La maison Merklin fut chargé

de remettre l'orgue en service sans rien y changer, pas plus la soufflerie

cunéiforme que le pédalier à la française.

Les Montres furent blanchies, l'intérieur fut dépoussiéré,

des tuyaux muets reparlèrent, d'autres furent amuis (Plein-Jeu),

la deuxième trompette servit à remettre en état

les mauvais tuyaux de la première. C'est probablement à

cette occasion que les bourdons furent mis à calottes mobiles

et qu'ils perdirent leurs cheminées.

Ensuite, ce fut la guerre...

Pourtant en 1915, l'obstiné

Curé Gauthier (il l'était devenu entre temps) amena aux

claviers un amateur, pianiste puis claveciniste, qui allait pour Saint

Gervais se faire organiste et le défenseur passionné de

l'instrument. Il s'agissait de Paul Brunold. Avec des moyens de

fortune il réussit à faire parler la moitié des jeux.

Mais le boulet ne passa pas bien loin. Le vendredi saint 29 mars 1918

un obus allemand* tiré depuis les environs de Meaux jeta deux travées

de la voûte dans la nef de l'église et fit une centaine de

morts. L'orgue ne fut pas touché mais reçut beaucoup de

gravats. Une pierre tomba sur le banc entre le positif et le grand corps.

Le reste de la charpente tint bon.

L'orgue

fut bâché tandis qu'on réparait l'église.

* On

a longtemps pensé que l'obus avait été tiré

par une "grosse Bertha".

En fait, on apprend grace à internet que la "grosse Bertha"

n'était pas un canon à longue portée et que ce n'est

pas "elle" qui tira sur Paris :

Voir : http://html2.free.fr/canons/canparis.htm.

Ce

n'est qu'en 1920 qu'on put recommencer à penser à l'orgue.

Le curé Gauthier en tête.

Ce

n'est qu'en 1920 qu'on put recommencer à penser à l'orgue.

Le curé Gauthier en tête.

Deux clans se formèrent autour de deux projets opposés présentés

par deux facteurs. Charles Mutin proposait une reconstruction complète

tandis que Louis Béasse soutenait la possibilité

d'une réparation à l'identique. Débâché,

l'orgue put faire entendre son positif et les fonds du Grand-Orgue au

triduum du 21 au 24 octobre 1920.

La ville de Paris préférait le projet de Mutin.

Consulté mais prudent, Charles-Marie Widor préféra

s'entourer d'une commission qui choisît finalement le projet de

Béasse Le principe en était que la restauration ne devait

« en aucun cas être une modification, même partielle

». Toutefois on accepta de changer la soufflerie mais en gardant

au musée un soufflet cunéiforme, comme y fut gardé

aussi le pédalier à la française tandis qu'on posait

un pédalier allemand (qui était prévu pour pouvoir

lui substituer le pédalier français conservé). On

maintint même des désordres évidents : silence du

sixième rang de plein jeu dont la basse sonnait toujours la tierce,

échanges passés de tuyaux entre jeux d'anches. On trouva

même, au cours du démontage, un bouton de tirage ancien sur

lequel furent copiés tous les autres (ils avaient été

changés en 1823). Une modestie exemplaire.

Toutefois on déplaça au fond de l'étage du grand

sommier ceux de Récit et d'Écho. On adopta un plan nouveau

pour la traction de la Pédale. Le bloc des claviers, trop bas pour

Joseph Bonnet, fut rehaussé d'une douzaine de centimètres,

l'ancien banc disparut ainsi que les bougeoirs en fer.

L'orgue fut inauguré le 7 février 1924.

Un ventilateur électrique fut posé en 1927.

Le 30 août 1924 la partie instrumentale de l'orgue fut classée

comme « monument historique », une première. Paul Brunold

espérait ainsi que l'orgue ne pourrait « jamais être

transformé ni seulement modifié ». Confiance

passionnée et touchante de naïveté !

L'entretien est confié

à Louis Eugène Rochesson.

Un dépoussiérage eut lieu en 1934 et, pour permettre à

Paul Brunold de jouer sans trop de peine le cinquième clavier,

la surélévation demandée par Bonnet fut réduite

de moitié après une fastidieuse rallonge de toutes les vergettes.

Jean Ver Hasselt commençait alors son rôle de suppléant. Peu après eut lieu la rencontre de Charles Tournemire avec cet orgue, à l'origine de sa « Suite évocatrice » écrite pour lui en 1938.

La deuxième restauration.

Puis vint la guerre et le remplacement des verrières par des châssis de bois garnis de vitres de plastique laissant entrer froid et vent. Malgré un fonctionnement parfois incertain, l'orgue assura régulièrement son service et Paul Brunold put même le faire entendre régulièrement lors des messes radiodiffusées.

Jean

Ver Hasselt devint titulaire à la mort de Paul Brunold en 1948,

année précédant la repose des verrières au

cours de laquelle le positif fut inondé lors d'un orage. La remise

en état du positif, occasion d'un dépoussiérage de

l'orgue, révéla la signature de Langhedul* sur un tuyau

de la Montre qui avait repris place en 1922 sans même être

regardé de près.

Jean

Ver Hasselt devint titulaire à la mort de Paul Brunold en 1948,

année précédant la repose des verrières au

cours de laquelle le positif fut inondé lors d'un orage. La remise

en état du positif, occasion d'un dépoussiérage de

l'orgue, révéla la signature de Langhedul* sur un tuyau

de la Montre qui avait repris place en 1922 sans même être

regardé de près.

* L'authenticité de cette signature

a été mise en doute par Dufourcq qui, nommément,

a accusé Hardouin de « faux » dans un bouquin parfaitement

inintéressant sur ce plan et qui porte le doux titre de «

Mélanges François Couperin ». L'authenticité

réelle a été prouvée par la suite, quand on

a retrouvé d'autres signatures sur d'autres tuyaux.

En 1949 commença le reclassement des jeux d'anches. 15 ans

plus tard, celui des désordres les plus évidents du Plein-Jeu,

non sans une certaine perplexité. Plus tard un Nasard d'Écho

fait de tuyaux de récupération prit place sur la chape vide

de ce sommier.

![]() Ecouter

Jean Ver Hasselt avant la deuxième restauration : un Noël

de Louis-Claude D'aquin « Bon Joseph écoutez-nous ».

Une vieille cire !

Ecouter

Jean Ver Hasselt avant la deuxième restauration : un Noël

de Louis-Claude D'aquin « Bon Joseph écoutez-nous ».

Une vieille cire !

Attention : 4,3 Go

A l'approche du 3e centenaire

de la mort de François Couperin (en 1968), un nouveau « comité

d'organisation des Concerts de Saint Gervais » exigea qu'une

grande restauration fit de l'orgue dit « des Couperin »

(un « Crocodile » pour Widor) un « bel

orgue » de toute urgence.

Une admiration légitime de François-Henri Clicquot, jointe

au mépris de tout le matériel ancien qu'il avait pu y conserver,

conduisit au principe de restituer l'orgue de 1769 et, ce, d'après

la connaissance assez floue qu'on en avait.

-

Relevage et remise en parfait état des parties existant en 1769,

-

Relevage et remise en parfait état des parties existant en 1769,

- Correction des libertés prises en 1921 : emplacement du Récit

et de l'Écho, mécanique de la Pédale, mais on n'allait

pas jusqu'à supprimer les leviers d'aide à la traction de

la Bombarde ni à la restitution pourtant facile du pédalier

français et des soufflets cunéiformes.

- Rétablissement de la composition de 1769 au prix des modifications

inévitables aux sommiers. Suppression du dessus de Flûte

de Dallery et du Basson-Clarinette de 1813 pour restituer un Larigot

neuf et un Plein-Jeu « à la Clicquot » sans

autre précision. Au Grand-Orgue suppression de la deuxième

trompette de Dallery père et du Plein-Jeu du fils

pour un grand Plein-Jeu X (sic) également aussi vaguement

« à la Clicquot ».

Le 5 mai 1967 marché

était passé sur le programme établi par Dufourcq

avec la maison Gonzalez (Danion) choisie sans alternative réelle

par le rapporteur. Le 5 juin le démontage fut entrepris dans une

hâte brutale qui légitima la création d'un comité

de défense de l'orgue de Saint Gervais et par la suite celle de

l'AFSOA. (Association Française pour la Sauvegarde

de l'Orgue Ancien).

Mai 68 grondait déjà sous la tribune de Saint Gervais.

Devant cette levée

de boucliers, le Ministère des Affaires Culturelles cessa tout

crédit, prépara une refonte de la Commission des Orgues

et suspendit les travaux à Saint Gervais, suspension qui devait

durer 6 ans. Seuls les travaux au buffet pouvaient continuer : décapage

à cru sans recherche des peintures et des décorations du

passé.

En 1969, pour ne pas maintenir le spectacle affligeant et accusateur du

buffet béant, on remonta provisoirement les tuyaux de façade

remis en état.

En 1970, la tâche du rapporteur fut confiée à un groupe

de travail vaguement paritaire dans lequel œuvra Michel Chapuis

représentant « ceux qui étaient d'un avis différent

sur les travaux à entreprendre »

Un nouveau devis du facteur,

du 18 septembre 1971, comporta en conséquence :

- Au positif, pose d'un dessus de Bourdon à cheminées

neuf au lieu de boucher la Flûte de Dallery et avec éviction

de cette dernière au musée. Faute de faux-sommier pour lire

la composition du Plein-Jeu d'origine, celui de Dallery sera maintenu;

le larigot « flûté et d'étoffe »

n'évincera le Basson-Clarinette que faute de trouver une

meilleure solution (en fait ce sera un Larigot étroit à

l'allemande, en étain).

- Au Grand-Orgue, pour conserver la deuxième Trompette tout

en rendant les 3 chapes d'origine au Plein-Jeu, la Voix-Humaine

sera reportée sur une chape supplémentaire; le Plein-Jeu

IX sera neuf et non pas composé sur le plan néo-classique

prévu initialement mais d'après le relevé fait sur

le faux-sommier d'origine (il avait été conservé).

- Au sommier de Pédale, les gravures non utilisées serviront

à faire monter, si possible, le pédalier jusqu'au Mi3. En

fait il ne montera que jusqu'au Ré.

Sur ces bases, les travaux de restauration purent reprendre en mars 1973 sous la direction effective et très prudente de Jacques Bertrand, organier de la maison Gonzalez.

Entre temps, Jean-Claude Malgoire et sa « Grande Écurie » donna à Saint Gervais un concert pour lequel il programma la « Messe pour les instruments au lieu des orgues » de Marc-Antoine Charpentier, ce qui n'eut pas l'heur de plaire en haut lieu, le tricentenaire torpillé étant encore dans les mémoires.

A la fin des travaux en 1974, l'orgue de Saint Gervais nous présenta :

| Positif, 51 notes Ut1 à Ré5 |

Grand-Orgue, (id) | Bombarde, (id) | Récit, 32 notes Sol2 à Ré5 |

Écho, 27 notes Ut3 à Ré5 |

Pédale, 27 notes Ut1 à Ré3 Anches : La0 à Ré3 |

| Montre 8'

1601 (façade

1758) Bourdon 8' 1973 Prestant 1601 Nasard 1659 Tierce 1659 Plein-Jeu V 1843 Larigot 1973 Cromorne 1769 Trompette 1766 Clairon 1780 |

Cornet V 1685

Montre 16' 1601 (plates-faces 1758, tourelles, 1843) Bourdon 16' 1676 (cheminées disparues) Montre 8' 1766 (façade 1758) Dessus Flûte 8' 1766 Bourdon 8' 1601 (basses bois 1685) Prestant 1601 Nasard 1628 Doublette 1601 Quarte 1685 Tierce 1628 Grosse Fourniture II 2' 1973 Fourniture III 1' 1973 Cymbale IV 2/3' 1973 Trompette 1766 Trompette 1812 Clairon 1766 Voix-Humaine 1628 |

Bombarde 16'

1766 |

Cornet V

1676 Hautbois 1766 |

Nasard 1967 (récup') |

Bourdon 16' 1766 Flûte 8' 1601 Flûte 4' 1659 Bombarde 1766 Trompette 1766 Clairon 1766 |

Un beau patchwork ... Mais quelle Histoire ! Jamais orgue n'eut tant de facteurs aussi respectueux du travail de leurs prédécesseurs. Bien aidés en cela par l'impécuniosité de la paroisse au 19e siècle.

Majorité

des tuyaux:

1601- Mathieu Langhedul

1628 - Pierre

Pescheur

1659 - Pierre Thierry

1676 - 1685 - Alexandre Thierry

1714 - François Thierry

1758 - 68 - Louis Bessart

1766 - 69 - 1780 - François-Henri

Clicquot

1812 -

Pierre-François Dallery

1843 - Louis-Paul Dallery

1973 - Danion - Gonzalez

Au musée (premier étage

de l'orgue, contre le mur) sont conservés :

- Le basson-Clarinette du positif,

- Le dessus de Flûte, 27 anciennes basses du Larigot de 1685 manchonnées

en 1812,

- Le Plein-Jeu VI de 1843

- L'ancien pédalier français.

Le ton est toujours en Si bémol

(un peu au dessus). Le tempérament pas tout à fait égal.