UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

II. LE RIPIENO

Dès le début du XIVe siècle apparaît dans de

petits instruments un type d'orgue mécaniquement très

nouveau. Les répercussions sur le Plenum seront importantes.

C'est encore Arnaut de Zwolle qui nous en décrit un exemple

assez précisément: "simplicia principalia in duo

divisa et quelibet principalis duas quintas et unam octavam habet, et

sunt ibi quinque registra ut tu scis".

Pour les Principaux, il peut s'agir de 2 Principaux normaux sur

un clavier sans ravalement (tel est le sens de simplicia chez Arnaut

pour un autre orgue) et la nouveauté est que ces deux rangs sont

séparables (divisa), chacun ayant son registre.

Les autres registres sont deux Quintes (2' 2/3, 1' 1/3 et une Octave (2').

Cet orgue a donc un petit plenum 4' régulier à V rangs sans

doublures. Il sonne en 8' grâce à sa Quinte 2' 2/3.

Ces V rangs sont disposés en jeux, grâce à

un type nouveau de sommier, probablement à glissières, d'où

le nom de registres (ou tirants) issu du réjectoire qui

désignait, dès l'orgue de Théophile, les ressorts

de rappel des glissières de note, puis dans le Blockwerk,

les ressorts de soupape de note.

Nous ne retrouvons

ce type d'orgue que cinquante ans plus tard, transplanté en Italie

par des Allemands du Sud et trouvant là sa patrie en quelque sorte

définitive. Devenu orgue fixe d'église, il a seulement,

incorporé à son clavier les Bourdons formant l'octave

grave et un 8' réel, ce qui rend moins utile et peut faire disparaître

la Quinte 2' 2/3.

L'apparition des rangs de 1' 1/3 et 1' a posé un problème

aux constructeurs : les dessus dépassent ce qui était considéré

comme la limite des sons agréables (environ le 1/6'). Aussi déjà

la 19e (1' 1/3) reprend-elle en 12e à l'Ut 4, et la 22e (1') en

15e dès Sol 3, avec obligation de sauter encore (en 4') si le clavier

dépasse Sol ou La 4.

Le dernier rang sans reprise du clavier normal (le 2') restera-t-il toujours

sans sauter, même au-delà de La 4?. Apparaissent alors sur

ce rang des tuyaux plus courts que la règle : 1/12' avec Antegnati

(1626), 1/16' avec Serassi (XIXe) à la limite de l'audible.

Les

rangs à reprises se multiplient: en 1495 à Lucques,

Saint-Pierre, orgue de 8'. On a la 26e (2/3' à reprise sur

Ut3 et 4).

Les

rangs à reprises se multiplient: en 1495 à Lucques,

Saint-Pierre, orgue de 8'. On a la 26e (2/3' à reprise sur

Ut3 et 4).

A Rome, Sainte-Marie-de-la-Paix, Léonard ajoute une 33e

(2/3' d'un orgue de 16') et une 36e (1/2') qui est en fait une doublure

de la 29e (1').

On trouvera plus tard la 40e et la 43e qui sont en fait des doublures

de 33e ou 29e par une sorte de fiction, comme si ces rangs avaient repris

avant même l'Ut3, du clavier.

Un tel schéma ne peut être augmenté sans changer de

nature, d'où la remarquable fixité de ce type de Plenum,

appelé Ripieno. La seule variété réside

dans la progression des plafonds (1/6' à 1/16') variable selon

les rangs, ce qui permet, par exemple, de maintenir les plus nombreuses

doublures dans la zone de la meilleure audition (un peu en dessous du

plafond, vers 1/3', 1/4' le plus souvent) et de les doser.

La richesse de registration intérieure d'un tel Plenum réside

dans la liberté pour l'organiste de construire la pyramide harmonique

à son gré: mélanges incomplets, mélanges creux.

Elle impose une facture particulière : tuyaux assez pauvres en

harmoniques par eux-mêmes, tous de même type et sur les mêmes

tailles. D'où rapidement l'éviction hors du Plenum du 2e

Principal, appelé alors Flûte, à cause

de sa taille plus large. On le réserve alors aux emplois de mutation.

Comme d'autres jeux annexes, il semble que ce soit la doublure du 1er

Principal (commençant à l'Ut 2) qui soit à l'origine

(difficulté d'accord des unissons) du Fifaro bientôt

appelé Vox humana, jeu ondulant caractéristique de

la facture italienne. Il va sans dire qu'ainsi harmonisé et isolé,

ce rang de Principal est exclu lui aussi du Ripieno.

![]() Ecouter le Ripieno de S. Guiseppe de Brescia, toccata N°2 du 2e livre

de Frescobaldi.(400 Ko)

Ecouter le Ripieno de S. Guiseppe de Brescia, toccata N°2 du 2e livre

de Frescobaldi.(400 Ko)

Ce type d'orgue, on le retrouve naturellement à Avignon:

SaintSymphorien, 1539, par J. Affin (5 registres sive tirans) et

à Aix: Saint-Sauveur, 1513, par P. Perrini, Italien.

A Montpellier: Notre-Dame-des-Tables, 1504, par J. Torrian de

Venise. Mais aussi dans le sud-ouest de la France, spécialement

à Bordeaux dès avant 1510.

Il semble qu'il ne soit pas venu là directement d'Italie mais,

d'après l'origine des facteurs qui le construisent (Gaudet,

Cormier), des bords de la Loire où vit la Cour. On pourrait

penser à l'héritage direct de la cour de Bourgogne du siècle

précédent. Il n'en n'est probablement rien. La mode est

alors à l'Italie.

Les orgues construits à Bordeaux par des facteurs des bords de

Loire sont bien du type italien.

Celui de Saint-Michel (Louis Gaudet, 1510) est maintenant précisément

connu :

Principal 16', Principal 8', Flûte 8', Octave 4', 2' 2/3, 2',

1'1/3, 1', 4/5' ou 2/3'.

Gaudet a indiqué à l'organiste comment se servir

de ces ressources, comment registrer:

La Flûte seule est dite Flûte à 9 trous (Flûte

à bec),

avec le Principal 8' : Chantres,

avec l'Octave : Papegai (perroquet, peut-être nom d'une serinette),

avec la 15e : Flûte allemande (traversière),

avec la 19e (ou la 26e) : Cymbale (les fameuses clochettes médiévales),

avec la 22e : Fifres,

avec la 24e (4/5') ou 26e et la 19e : Cornets-Hautbois ou dans

le grave Sacqueboutte (Trombone).

Nous rappelons ces registrations parce que, devenues traditionnelles et

utilisées sur des orgues de type différents, elles ne seront

pas sans influence (Cymbale et Cornet en particulier) sur

les synthèses et les Plenums postérieurs.

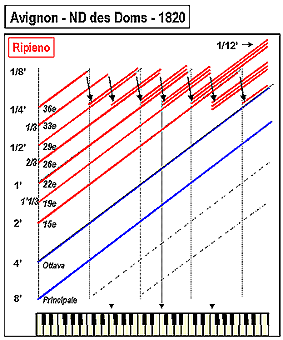

A

titre d'exemple sur le graphique, le Ripieno de l'orgue Piantanida

de Notre-Dame d'Avignon. Bien que de 1820, (1832 pour le buffet) cet

orgue est un fidèle représentant de la facture Italienne

ancienne.

A

titre d'exemple sur le graphique, le Ripieno de l'orgue Piantanida

de Notre-Dame d'Avignon. Bien que de 1820, (1832 pour le buffet) cet

orgue est un fidèle représentant de la facture Italienne

ancienne.

C'est parce que le clavier monte au FA5 que le plafond du 1/8e de pied

est "crevé". A l'origine, les claviers d'orgue s'arrêtaient

au SI4, UT5 ou RE5. D'ailleurs, ici, la 15e (Doublette) reprend en 4'

sur UT5, mais pas les recoupes des autres jeux plus aigus. On n'a plus

un "Plein-Jeu progressif" mais l'esprit médiéval

des recoupes subsiste.