ABéCéDaire

de l'orgue:

ABéCéDaire

de l'orgue: L'orgue de l'église

Notre-Dame

Chambly

C comme Chambly

(c'est dans l'Oise juste à côté de Beaumont sur Oise).

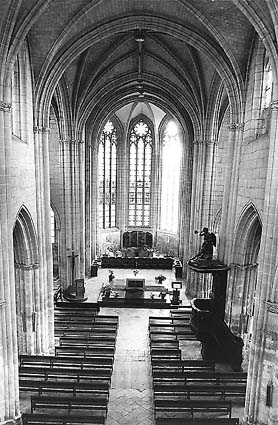

La ville possède une superbe église construite au temps de Saint Louis sur le modèle de la Sainte Chapelle.

La première photo montre la nef vue de l'orgue. Au fond, au choeur, nous percevons un triptyque peint de la main de Rembrandt.

Une histoire locale voudrait qu'un souterrain la relie à l'Abbaye de Royaumont, ce qui est impossible pour deux raisons: l'église a été construite à l'emplacement d'un marécage sur des fagots immergés et, de plus, il passerait sous l'Oise, donc aurait toujours été inondé.

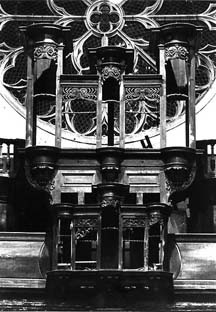

Elle est dédiée à Notre-Dame, que l'on voit sur la photo 2, statue qui était au sol et qui a retrouvé sa place maintenant sur la tourelle centrale du grand orgue.

C'est un dossier technique que je vous propose aujourd'hui, l'expertise de l'orgue avant restauration.

L'orgue de Chambly est un instrument du

17e siècle. Son histoire est peu connue et on n'a aucune certitude quant

à son auteur.

On a longtemps pensé qu'il s'agissait de Robert Dallam. Robert

Dallam dans l'Oise ? Oui, il a travaillé à Senlis. Or, à Senlis, il n'y

a pas d'orgue de Dallam et précisément, l'orgue de Chambly vient de Senlis.

On penche avec plus de certitude pour un Jacques Carouge qui proviendrait

du couvent de la Visitation, à Senlis, qui en possédait

un.

Il en est même arrivé avec sa rambarde de tribune, incurvée. Mais comme

une nouvelle tribune lui a été érigée, cette rambarde, inutile mais jolie,

a été disposée à droite et à gauche, au niveau du grand orgue (photo 3).

L'orgue tel que vous le voyez est vide de tuyaux et de mécanique. Sa façade est constituée de tuyaux disparates et de tuyaux de cromorne empilés les uns dans les autres, uniquement dans le but de ne pas laisser un fantôme (photo 4).

Un plan de restauration avait été conduit

peu avant la guerre de 39-44 qui a arrêté les travaux, mais, tous les

éléments mécaniques et la tuyauterie étaient déjà partis en atelier à

Pontoise.

Après la guerre, il n'était plus question de faire face à cette dépense

et il a été demandé au facteur (Eugène Rochesson) de rapporter les éléments

en sa possession. Tout a été dispersé sur la tribune et la façade garnie

à la va-vite avec n'importe quoi. Tout? Enfin presque. Beaucoup d'éléments

ont disparu, dont les claviers au nombre de 4. On a su où se trouvait

le quatrième, celui d'écho - il a été installé sur une épinette d'un particulier

- mais pas les trois autres.

En fait, il ne restait pas grand-chose, que les petits tuyaux, les plus

grand ayant été mis en façade, mais bien incomplets.

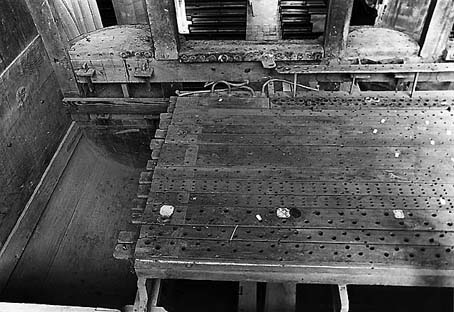

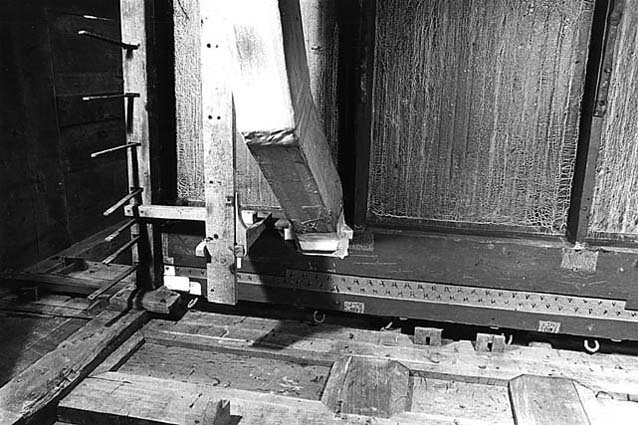

Photo 5 sommier de Grand-orgue et de récit en gravures alternées.

Photo 6, sommier et laye du positif de dos.

Donc, on avait devant soi un orgue quasiment vide mais avec ses sommiers en place, donc sa composition .

Que faire ?

La tuyauterie éparse sur la tribune a été

rassemblée, nettoyée puis classée. On a pu retrouver ainsi de nombreux

tuyaux de plein-jeu, la doublette quasiment complète, et quelques spécimen

d'une flûte de 4, du prestant 4, quelques résonateurs de trompettes. En

façade, quelques tuyaux de montre, d'autres tuyaux du prestant et des

corps de cromorne avec leurs noyaux qui avaient été enfilés dedans pour

compléter la hauteur de la façade, mais sans leurs anches ni leurs rigoles.

Le facteur d'orgue avait commencé à disperser tout ça et n'a manifestement

pas tout restitué. Aucun moyen de se retourner contre lui, ça fait longtemps

que l'atelier n'existe plus et que lui même est mort.

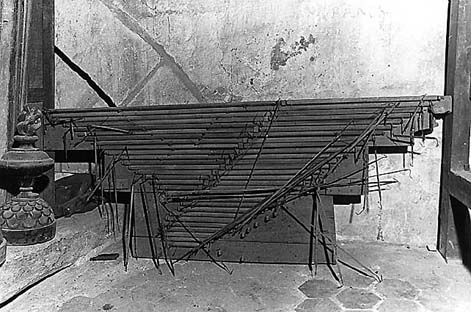

En ce qui concerne la mécanique, nous n'avons que le grand abrégé (photo

7).

A gauche de l'abrégé on voit un des pots à feu qui surmontaient les tourelles

latérales, ouvrage particulièrement fin et élégant. Les claviers ont disparu

et, apparemment, le buffet commençait à être charcuté pour en poser de

plus grands (photo 8). Quelques étiquettes de registres subsistent. Les

trous les plus bas sont ceux des registres du positif.

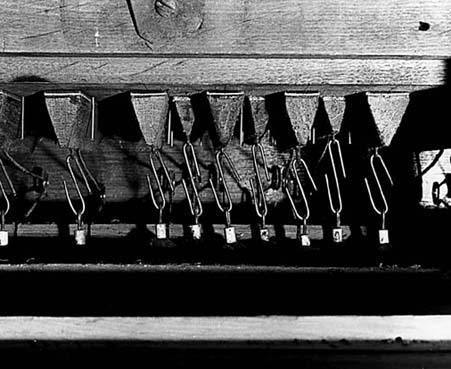

Nous avons aussi les sommiers en place, et les accroches des tirages des soupapes que l'on voit par dessous (photo 9) On voit nettement les deux rangs de tirages, pour le grand-orgue et, au centre, pour le récit en gravures alternées. Le gros tube carré, c'est le porte-vent qui l'alimentait en air.

(Regarder ce cliché comme si vous regardiez un plafond).

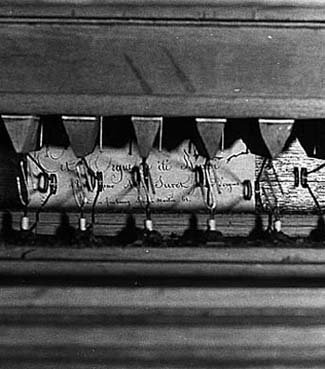

A l'intérieur de la laye du grand sommier, on voit ces soupapes alternées pour le GO et le récit, et une trace du passage de Suret qui, pour arriver à coller son étiquette tout au fond de la laye, a dû y faire un travail conséquent. (Photos 10 et 11).

Les tirants de registres ont disparu mais on a encore les axes des pilotes tournants et les épées des registres (photo 12). A l'intérieur du soubassement (photo 13) on voit mieux l'emplacement charcuté des claviers.

|

Le porte-Vent du grand sommier qui

sort du buffet par le fond. Derrière le porte-vent, les épées des

tirants de registres côté ut#. |

Au

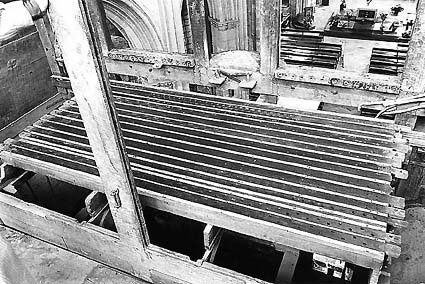

fond de la tribune subsiste une soufflerie à plis parallèles et ses deux

pompes alternatives (photo 14). Placée en hauteur, cela explique le porte

vent qui traverse la paroi du fond de l'orgue également en hauteur au lieu

du ras du sol comme d'usage. Cette soufflerie a été posée par Suret en 1838

pour remplacer les 3 vieux soufflets cunéiformes.

Au

fond de la tribune subsiste une soufflerie à plis parallèles et ses deux

pompes alternatives (photo 14). Placée en hauteur, cela explique le porte

vent qui traverse la paroi du fond de l'orgue également en hauteur au lieu

du ras du sol comme d'usage. Cette soufflerie a été posée par Suret en 1838

pour remplacer les 3 vieux soufflets cunéiformes.

Suret a dû faire d'autres travaux, notamment quelques aménagements au grand orgue, tel que nous le verrons.

Détaillons maintenant quelque peu les sommiers.

Au positif (photo 15), on compte 8 chapes pour:

1, Montre de 4, en montre à partir du fa de 3,

2, Bourdon 8,

3, Nasard,

4, Doublette,

5, Tierce,

6, Larigot,

7, Plein-jeu IV (fourniture cymbalisée 4 rangs assez courante à cette

époque),

8, Cromorne.

Des tuyaux de tous ces jeux existaient en nombre variable mais suffisant pour envisager leur reconstitution.

Le

premier registre du sommier de grand orgue porte la montre de 4

dont il subsiste quelques postages en plomb. Sur l'ensemble du sommier,

ici dépouillé de ses chapes afin de voir les registres coulissants, on

compte 14 chapes sur 73 gravures (photo 16). Mais il y en a 15 puisque

la chape des deux cornets est commune et abrite 2 registres.

Le

premier registre du sommier de grand orgue porte la montre de 4

dont il subsiste quelques postages en plomb. Sur l'ensemble du sommier,

ici dépouillé de ses chapes afin de voir les registres coulissants, on

compte 14 chapes sur 73 gravures (photo 16). Mais il y en a 15 puisque

la chape des deux cornets est commune et abrite 2 registres.

On compte avec certitude : (L'astérisque

note les jeux dont on possède des tuyaux).

1, la montre de 4*

2, Le dessus de cornet de grand-orgue*,

3, le dessus de cornet de récit*,

4, une trompette de récit (dessus)*,

5, Bourdon de 8*,

6, Flûte de 4*,

7, Nasard*,

8, Quarte de nasard*,

9, Tierce*,

10, Doublette*,

11, fourniture III rangs*,

12, Cymbale III rangs*,

13, ? Il s'agit d'une chape d'un petit jeu regravée pour recevoir une

grande anche,

14, Anche (trompette ?).

15 Anche (Clairon ?)

Mais comme il ne reste aucun tuyaux de ces trois jeux, on n'a aucune certitude.

Compte tenu de la date de construction de

cet orgue - 1671 ou 78 - que Pierre Hardouin attribue à Jacques

Carouge plutôt qu'à Dallam, pensant qu'il provient du couvent de la Présentation

de Senlis qui possédait effectivement un Carouge, on a probablement à

faire à une trompette et à une voix-humaine. La présence d'un tremblant

doux confirmerait ce dernier jeu.

Mais, qu'y avait-il sur la 13e chape ? A l'origine, il aurait pu y avoir

une tierce étroite que Carouge avait l'habitude de poser, ou alors un

flageolet de 1 pas encore tout à fait démodé. A la console, une étiquette

"Cromorne" existe en haut à droite mais on peut penser qu'il s'agissait

d'un cromorne d'écho, autrement plus utile et fréquent qu'un cromorne

de grand-orgue. On aurait donc plutôt ajouté un Clairon, jeu qui ne se

justifiait pas au couvent de la Visitation mais qui devenait utile à Chambly

pour lui donner plus d'éclat.

La pédale a disparu et l'écho aussi mais on peut penser qu'à la pédale figuraient une flûte de 8 et une trompette. C'est tout au moins l'interprétation que l'on fera pour la restauration.

Il est intéressant de constater

comment sont fait les jalousies des chapiteaux des tourelles que l'on

devinerait bien être monobloc.

Ce sont des planches assemblées sur un cerclage et sculptées sur l'extérieur.

(photo 17 et 18).

Les boiseries, parfois disloquées et la console

dans un état de décomposition avancée nécessitent un important travail

(photo 19). C'est là, en haut, que l'étiquette indique la présence d'un

cromorne alors que les jeux du positif sont tout en bas, sur la traverse

de dessous les claviers.

Ces deux trous sont l'un à côté de l'autre comme si l'on avait voulu diviser

un sommier d'écho qui aurait pu porter un cornet et un cromorne.

Nous avons donc un orgue dans un état d'authenticité exceptionnel dans une région sinistrée en matière d'orgues historiques (l'Oise et le Val d'Oise !) et il ne fallait pas passer l'occasion d'une reconstitution en essayant de répondre aux quelques doutes subsistant concernant les jeux d'anches de grand-orgue, l'écho et la pédale.

Après

quelques années de tergiversations avec la municipalité de Chambly qui

voulait imposer un facteur d'orgue de son choix ( ... et pas des meilleurs

!), la commission des orgues (non historiques car il n'était pas encore

classé) établit un rapport d'expertise.

Après

quelques années de tergiversations avec la municipalité de Chambly qui

voulait imposer un facteur d'orgue de son choix ( ... et pas des meilleurs

!), la commission des orgues (non historiques car il n'était pas encore

classé) établit un rapport d'expertise.

L'orgue sera restauré autour des éléments restants.

La question de la troisième anche est tranchée: ce ne sera pas une voix

humaine, ce sera un cromorne ! Parfaitement inutile, face à celui

du positif! M'enfin !

L'orgue avait été acheté avec sa tribune

mais elle n'était pas assez haute ni assez large pour le portail de Chambly.

De plus, sa forme incurvée se prêtait mal au réemploi (photo 20).

A l'époque du transfert on fit donc une tribune pavée de tomettes posée

sur une poutre transversale droite avec un lambris de panneaux sans ornements

où on incrusta le positif tel quel avec les débuts de la décoration de

la tribune restant engagés de part et d'autre du cul de lampe.

Economes et de grand sens, les gens de Chambly ne voulurent pas se priver

d'une menuiserie qu'ils avaient payé. Il firent monter la tribune ainsi

séparée en deux de part et d'autre du grand corps comme une colonnade

décorative en hémicycle, rachetant ce que le grand buffet pouvait avoir

d'un peu étriqué dans ce vaste édifice.

Cette solution de haute et plaisante fantaisie n'a pas eu l'heur de plaire

aux restaurateurs.

On a utilisé les colonnettes pour remplir une nouvelle balustrade droite,

les colonnes et les bandeaux décorés de triglyphes et métopes disparaissant.

Les tomettes ont cédé la place à un petit parquet bien propre et, sur

le devant, un placage tout nu qui jure avec la volonté d'authenticité

souvent appliquée ailleurs.

La statue de Notre Dame a retrouvé sa place sur la tourelle centrale

du grand-orgue.

Sinon, tout le reste a été réalisé proprement par Haerpfer et l'instrument a été inauguré en 1987.

La pédale, neuve, porte une flûte

de 8 et une trompette. A utiliser avec prudence, à elle seule, elle couvre

tout le reste de l'orgue !

L'écho

manquant a été reconstitué sous la forme d'un Cornet d'Echo.

Les claviers ont été refait sur le modèle de celui servant sur

une épinette.

La soufflerie est composée de deux soufflets cunéiformes dont un

seul sert de réservoir à un ventilateur électrique. Une fois ce ventilateur

était tombé en panne. Avoir un vent régulier avec deux soufflets seulement

est tout simplement impossible!

Et voilà pour l'orgue de Chambly. Aurait-on là l'unique Carouge subsistant ?

| Positif | Grand-Orgue | Récit | Écho | Pédale |

|

Montre 4 |

Montre 4 Doublette 2 Fourniture III Cymbale III Bourdon 8 Flûte 4 Quarte 2 Nasard Tierce Grand-Cornet V Cromorne Trompette Clairon |

Cornet V Trompette |

Cornet V | Flûte 8 Trompette 8 |

| Tremblant doux - Tremblant fort. | ||||