ABéCéDaire

de l'orgue:

ABéCéDaire

de l'orgue:G comme

Gonesse

Saint Pierre - Saint Paul

G

comme Gonesse, près de Roissy en France.

G

comme Gonesse, près de Roissy en France.

Eglise Saint Pierre et Saint Paul.

(D'après l'inventaire des Orgues de l'Ile de France).

Encore un joli petit buffet. Décidément, j'aime bien les

orgues du 16e siècle!

Daté de 1508, le buffet d'orgue de Gonesse était primitivement

installé sur une tribune en encorbellement qui ne comportait que

les 4

panneaux centraux que l'on voit sur la photo. Probablement sur le côté

de la nef.

Ces 4 panneaux concaves sont décorés de peintures à

l'œuf représentant des anges musiciens. Trois par panneau.

Cette iconographie est très intéressante

à deux titres: la pratique de la peinture à l'œuf qui

est assez rare, et la

représentation assez fidèle d'instruments du début

du 16e siècle:

trompette, sacqueboute, cromorne, flûte traversière, flûte

à bec, violes, orgue portatif, luth, harpe, triangle.

Cette tribune a été agrandie lors de l'installation au fond

de l'église. Elle fut alors consolidée par une poutre maîtresse

décorée d'étoiles et de fleurs de lys*. Deux

panneaux peints à l'huile furent ajoutés de chaque côté.

L'ancienne balustrade en bois sculpté, peint et doré, fut

remplacée par des panneaux moulurés et peints de rinceaux,

d'écussons et d'emblèmes religieux.

* (Rien à voir avec le Lys, c'est un Iris. C'était la

"fleur de Louis", Louis IX, qui en avait doté les armoiries royales).

L'origine de cet instrument est inconnue et la date de 1508 est

peinte sur le buffet.

L'orgue a été réparé et agrandi en 1668 par

Adrien Bunde (que Martinod associe à "Gabriel Bunel").

Le positif de dos fut installé en 1680, portant l'orgue à

20 jeux sur trois claviers et pédale.

Ensuite interviennent Jean Renauld en 1733, Lair en 1787,

Momigny en 1803 et Allard en 1828.

En 1839 l'architecte Destors attire l'attention sur ce magnifique

buffet d'orgue. C'est peut-être ce qui causa la perte de l'instrument,

une restauration étant alors confiée à Suret

en 1840 et 1854. Tierces et Pleins-jeux feront les frais de cette entreprise.

En 1881, la commande d'un orgue neuf aux frères E. et J. Abbey

devait consommer le massacre.

Le positif fut vidé, le grand buffet avancé pour gagner

de la profondeur et élargi (voir note

en bas de page). Construction d'un orgue d'esthétique

symphonique avec deux claviers, dont un grand récit expressif,

et pédalier, sur le côté, en bout de sommier.

En 1966, suite à des travaux qui avaient rempli l'orgue de poussière

et de gravats, enfoncé la façade et fracassé des

tuyaux du grand-orgue, un relevage est confié à Jean

Jonet.

Malgré tout cet orgue contient encore une bonne proportion de tuyaux

anciens (environ 1/3), malheureusement très altérés.

| Grand-Orgue: | Récit expressif: | Pédale: |

| Bourdon 16' Bourdon 8' Montre 8' Salicional 8' Flûte harmonique 8' Prestant 4' Doublette 2' Plein-jeu III Clarinette 8' |

Gambe 8' Voix céleste 8' Flûte traversière 8' Flûte octaviante 4' Octavin (flageolet) 2' Basson 16' Basson-hautbois 8' Trompette 8' Voix humaine 8' |

Soubasse 16' Flûte 8' Basson 16' Trompette 8' |

| Tirasses. Accouplement. Appels Doublette, Plein-Jeu, et Clarinette du GO. Appels anches Récit et Pédale. Expression Récit. Trémolo. Pédale de Tonnerre. Sonnette des souffleurs. | ||

Le

buffet.

Le

buffet.

Dans sa partie la plus ancienne le buffet date de 1508 avec deux plates

faces et trois tourelles quadrangulaires couronnées de dômes

imbriqués. Le tuyau central de chaque tourelle est richement orné

de quatre colliers d'étain sculptés d'arabesques en or sur

fond bleu foncé et de feuilles d'étain enlaçant le

pied. A l'origine, ces tuyaux étaient dorés, ainsi que le

buffet. Ce dernier a été repeint et l'or des tuyaux ornés

a été gratté.

Les plates faces de chaque côté ont été ajoutées

en 1884 pour contenir l'orgue des frères Abbey, ce

qui est infirmé par une étude plus fine : voir plus

bas.

Donc, finalement, voilà ce que ça devait donner avant l'élargissement.

Notes.

Je dois à Jean-Marc Baffert, éminent musicologue, les précisions suivantes sur l'orgue de Gonesse qu'il connaît bien et qui viennent contredire en partie les assertions de l'inventaire des Orgues d'Île-de-France. Qu'il en soit ici remercié.

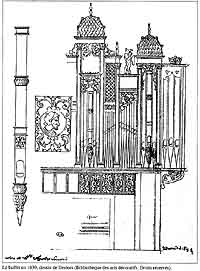

De l'Orgue de Gonesse, nous connaissons plusieurs représentations

du XIXe siècle.

Ces images, toutes dignes d'intérêt, sont presque toutes

inexactes.

Destors

1839.

Destors

1839.

La première image, datée de 1839, représente la moitié droite de l'instrument ainsi qu'un tuyau de Montre et l'un des médaillons du soubassement. C'est la seule à montrer le mouvement des bouches de Montre. Elle montre, en outre, que l'élargissement est antérieur à l'intervention de Abbey. Quand ? Nous y reviendrons. Par contre elle montre 4 médaillons pour une moitié de buffet alors qu'il n'y a de place que pour 3. De plus, leur disposition n'est pas celle d'aujourd'hui. Les aurait-on changé de place ?

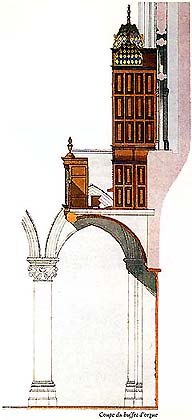

Gailhabaud 1856.

Jules Gailhabaud consacre deux planches à l'Orgue de Gonesse dans son étude sur l'Architecture du Ve au XVIIe siècle. L'une réunit deux tuyaux décorés de la façade, un des six panneaux du soubassement, une coupe de l'instrument. Cette coupe est surprenante : le positif y est représenté alors qu'il est absent de l'autre planche qui, de plus, montre l'Orgue sans les ailes ajoutées. Cette planche ne montre pas l'orgue tel qu'on pouvait le voir mais l'idée de l'instrument originel tel que se le figurait Gailhabaud. C'est ce qui a induit en erreur nombre d'auteurs sur la date de rajout des ailes.

Mieusement,

avant 1881.

Mieusement,

avant 1881.

Le photographe Séraphin Médéric Mieusement effectua une série de prises de vue de l'église de Gonesse. Bien sûr, une photo de l'orgue nous le montre avec les ailes mais, de plus, le grand corps semble moins élevé qu'actuellement.

Ces documents, et d'autres que l'on peut découvrir dans la communication de Jean-Marc Baffert dans le Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gonesse et du Pays de France - N° 12, 1998, contribuent beaucoup à la connaissance de l'histoire de l'orgue et soulignent les limites et les imperfections de l'iconographie.

Histoire de l'Orgue.

Après une origine assez floue qui ne nous laisse comme trace que le travail de décoration effectué sous François 1er par Antoine Félix, on ne peut tirer comme certitude qu'une construction de l'orgue vers 1528, ce qui ne remet toutefois pas en cause la date de 1508 bien qu'elle ne soit confirmée nulle part hors le buffet. De plus, cette indication est sur un panneau récent et date du 19e siècle.

En 1579, Jean Gondouin, que l'on connaît pour être probablement un des maîtres de Crépin Carlier et qui travailla aussi à l'orgue de la Cathédrale de Laon. Jean Gondouin, donc, s'engage à relever l'instrument de Gonesse, raccommoder la mécanique et la soufflerie, refaire le tremblant et quelques détails.

Des travaux du facteur parisien Nicolas Pescheur sont attestés en 1613. On peut conjecturer qu'il s'agissait de porter l'étendue l'instrument à 48 touches et de refaire la soufflerie. Il est fort probable que ces travaux aient également consisté à déplacer l'instrument contre la façade ouest et que c'est à cette occasion qu'il a été juché sur une tribune renforcée par une poutre et que des panneaux ont été ajoutés latéralement à la tribune en nid d'aigle d'origine qui devait, elle, se situer sur un côté de la nef, comme à Lorris.

En 1667 Adrien Bunel, par ailleurs concepteur de l'orgue (voisin) de Villiers-le-Bel, construit un positif-écho de 3 jeux.

En 1675 François Ducastel effectue une visite qui nous laisse la première composition connue de l'orgue :

Grand-Orgue

Montre, Prestant, Bourdon, Doublette, Fourniture III, Cymbale II, Flûte,

Nasard, Flageolet, Tierce, Trompette, Voix Humaine, Cornet

Positif (intérieur)

4 jeux ? Bourdon, Flûte, Doublette, Tierce

Écho

Cornet

Pédale

En 1681, pour remplacer le positif intérieur défectueux,

François Ducastel s'engage à construire un positif

séparé sur un sommier de 48 notes et capable de recevoir

7 jeux. Il y fera une Montre neuve et réemploiera le Bourdon, la

Doublette et la Tierce. Il fera un Nasard avec les tuyaux de la Flûte.

Il propose également de regarnir de "langues et rasettes"

les pédales qui étaient donc des anches, au nombre de 17.

On peut penser que la poutre qui supporte la tribune date de la construction

de ce positif de dos. Elle date plutôt du transfert de l'orgue et

Ducastel se serait contenté d'installer le positif qui semble délicatement

posé dessus et d'ajuster fort habilement les panneaux de la balustrade.

En Juillet 1696, Jean Bessart, "facteur modeste et qui

se savait tel", propose de refaire à neuf les sommiers

du Grand-Orgue. Avec le Bourdon de 16', l'élargissement du buffet

est rendu obligatoire.

On propose donc de dater de cette campagne

là l'adjonction des ailes réalisée,

il est vrai, sans grand goût. Cet élargissement avant l'intervention

de Abbey est aussi confirmé par les propos de Hamel (dans l'encyclopédie

Roret), et même avant l'intervention de Suret.

En 1735 Jean Renauld effectue un relevage complet de l'instrument à la suite de la réfection des trois soufflets. Il installe un Clairon neuf, un tremblant doux et un sommier neuf au positif.

Sous la révolution, il est question de vendre l'instrument à

deux reprises. En l'an III la décision est ajournée. En

l'an IV, l'instrument "qui vaut à peine les frais d'une

réparation ou d'une démolition" est jugé

"dans un état de dépérissement préjudiciable

aux intérêts de la République".

Néanmoins l'orgue subsiste après quelques travaux d'entretien

et la réparation de la soufflerie.

La suite, on la connaît, elle est résumée au début

de cette page à l'erreur de date de l'élargissement près.

On en découvrira les détails dans la communication de Jean

Marc Baffert que j'ai référencé plus avant.