|

Paramètres

sensibles

d'un tuyau d'orgue à embouchure de flûte |

D'après le Compte-rendu de la réunion du

GAM du 27 juin 1969

Groupe d'Acoustique Musicale

du Laboratoire d'Acoustique Musicale

Jussieu.

Lien: http://www.lam.jussieu.fr/

J'ai demandé à Madame Castellengo l'autorisation de reproduire ces éléments. Si vous voulez vous en servir, c'est à elle qu'il faut demander.

Bien avant le LAM de Jussieu, Aristide Cavaillé-Coll

avait fait un certain nombre d'observations que l'on peut consulter là:

http://perso.club-internet.fr/smcj/bureau/biblio/cavaille/etd_tuy/tit_txt.htm

Rubriques : (Clic! sur la "puce"

![]() )

)

Pages

annexes:

Loi des tuyaux:

éléments de base de l'acoustique des tuyaux.

Solfège sonagraphique: quelques explications

sur la signification des graphiques.

Sur la même page annexe, Les

sons additionnels et résultants: composantes non harmoniques

de deux sons simultanés. Exemples musicaux faisant entendre des

résultantes.

Généralités

L'étude expérimentale des tuyaux à

embouchure de flûte présente des difficultés presque

insurmontables quand il s'agit de flûtes soufflées à

la bouche par un musicien.

Ces difficultés sont éliminées pour le tuyau d'orgue

quand on dispose d'une alimentation d'air stable et régulière.

Avant l'établissement d'un son stable, le tuyau émet

une série de transitoires: c'est "l'attaque", qui peut

être précise, tardive, bruyante, octaviante ...

Bref, c'est l'évolution temporelle du son qui importe, du point

de vue perceptif.

Une fois le son établi, de nombreux paramètres permettent

d'en modifier la qualité et le spectre harmonique.

Comme pour tout instrument de musique, le tuyau d'orgue

associe un excitateur à un corps

sonore ou résonateur.

L'excitateur lance le mouvement vibratoire, le résonateur impose

(plus ou moins) sa fréquence propre et fournit un "timbre"

au mouvement vibratoire.

Un tuyau sonore fonctionne selon plusieurs modes vibratoires

qui correspondent à une certaine répartition des noeuds

et des ventres de pression à l'intérieur du tuyau (*).

Pour chaque mode vibratoire existe une fréquence propre appelée

partiel du tuyau, le premier d'entre eux

étant le son fondamental.

Quand un tuyau "octavie" il passe en réalité en

régime de "partiel 2" qu'il ne faut pas confondre avec

"l'harmonique 2" du son fondamental.

Chaque partiel peut comporter un certain nombre d'harmoniques

qui sont des multiples entiers de sa fréquence.

La série des partiels d'un tuyau cylindrique ouvert aux deux bouts

correspond aux harmoniques du partiel 1, mais il importe de bien distinguer

les partiels et les harmoniques.

En théorie, un tuyau tronconique ouvert à ses deux extrémités présente la même série de partiels que le tuyau cylindrique de même longueur, mais, dans la réalité, il n'est pas indifférent que l'on embouche ce tuyau par le petit ou le gros bout.

(*) Voir les lois classiques des tuyaux sonores à "loi des tuyaux".

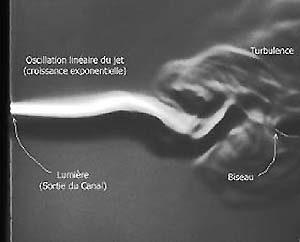

- L'excitateur, ou le système lame-d'air / biseau.

Il

s'agit de former une lame d'air que l'on dirige sur un obstacle généralement

constitué par une arête biseautée. La lame d'air oscille

de part et d'autre du biseau (*) et se comporte comme ce que l'on pourrait

appeler "une anche fluide". Cette oscillation s'accompagne de

turbulences, enroulements et tourbillons.

Il

s'agit de former une lame d'air que l'on dirige sur un obstacle généralement

constitué par une arête biseautée. La lame d'air oscille

de part et d'autre du biseau (*) et se comporte comme ce que l'on pourrait

appeler "une anche fluide". Cette oscillation s'accompagne de

turbulences, enroulements et tourbillons.

Ce système de lame d'air oscillante est sonore par lui même

et peut générer plusieurs séries de sons possibles.

(*) Le "biseau" des flûtiste et des

physiciens est la "lèvre supérieure" des facteurs

d'orgues.

En fonction de la pression de l'air, les fréquences perçues

sont comme les multiples de celle perçue à la pression la

plus faible: Régime 1.

Les multiples constitueront les régimes 2, 3, ... qui sont des

partiels du régime 1, mais pas forcément dans l'ordre.

Si on augmente la distance entre la lumière (fente par où

passe l'air) et le biseau, la fréquence baisse.

Le nombre et l'intensité des harmoniques ainsi que le bruit d'écoulement

dépendent de la forme de l'oscillation, donc de l'état des

arêtes de la lumière, de la forme de la lumière, de

l'emplacement du biseau par rapport à la lumière. Ces paramètres

interviennent dans l'harmonisation du tuyau d'orgue.

Lorsque l'on associe un résonateur au système lame-d'air / biseau, les deux parties réagissent l'une sur l'autre. Le fonctionnement de l'ensemble se complique. Deux modes de fonctionnement se superposent et interfèrent:

En faisant croître progressivement la pression de

l'air, on entend tout d'abord un son assez faible dont la fréquence

monte avec la pression. Il s'agit d'un des régimes de "son

de biseau", ou "son de bouche", ce que les facteurs d'orgues

nomment "bruit de bouche".

Lorsque la fréquence du son de biseau atteint celle de l'un des

partiels du tuyau, celui-ci agit alors comme un résonateur.

On entend alors une suite de sons quasi stables, plus intenses, dont les

fréquences correspondent aux partiels du tuyau. Ces sons n'apparaissent

pas obligatoirement dans l'ordre. Les sauts que l'on constate sont dus

au fait que le son de bouche change assez capricieusement de régime.

La pression d'air augmentant toujours, brusquement les phénomènes changent de nature. Nous entendons de nouveau le partiel 1 (son fondamental) du tuyau mais il est beaucoup plus intense et reste stable pour une gamme de pression beaucoup plus large. Nous sommes passés en régime normal.

Le tuyau réagit maintenant

sur le son de bouche en lui imposant sa fréquence.

Si nous continuons à augmenter la pression, nous obtenons successivement

la suite normale des partiels du tuyau.

Pour l'orgue, seul le partiel 1 est utilisé en régime

normal (*) mais le régime buccal joue un rôle prépondérant

dans l'attaque du son d'un tuyau. Le régime buccal ne dure quelquefois

que 10 ou 20 millisecondes mais il est parfaitement perçu et intégré

dans la sensation de timbre.

(*) Sauf pour certaines musiques contemporaines pour lesquelles

on n'appuie que très faiblement sur les touches du clavier, ou

si on met en route le ventilateur - touches appuyées - afin d'allonger

le temps d'attaque des tuyaux. Le phénomène inverse existe

quand le vent cesse (la pression diminue).

Un cas particulier: les "flûtes octaviantes" qui semblent

fonctionner sur le partiel 2; en fait, ce partiel est forcé par

un petit trou percé dans le corps du tuyau pour le faire "octavier".

Associée à un tuyau, la bouche ne fonctionne plus que sur les fréquences qui correspondent aux partiels du tuyau et aux harmoniques de ceux-ci (N, 2N, 3N etc.).Les partiels sont accrochés en régime 1, 2, ou 3 etc. d'où les sauts. En régime normal, les sons de bouche sont beaucoup plus aigus que le fondamental du tuyau. Dans l'exemple ci-dessus, si N = DO3, on aura, en régime buccal, DO3, DO4, SOL4, DO3, puis, en régime normal DO3, DO4, etc.

Ecouter l'attaque d'un tuyau

de doublette, le temps d'attaque a été considérablement

allongé en mettant le ventilateur en route afin d'établir

lentement la pression: ![]()

PARAMÈTRES

LIES A LA COLONNE D'AIR - Le tuyau ou résonateur

Les lois relatives aux tuyaux sonores considèrent

des tuyaux ouverts aux deux bout, ou ouverts à un bout et bouchés

à l'autre ou bien fermés aux deux bouts.

En fait, aucun instrument de musique ne correspond à de telles

abstractions. On a toujours à faire à des tuyaux partiellement

ouverts seulement du côté de l'excitation. Par extrapolation,

on les considère comme totalement ouverts du côté

de la bouche. Et, ...

... que se passe-t-il dans un tuyau ouvert aux deux bouts

lorsqu'on ferme progressivement une extrémité ?

En l'occurrence le bout totalement ouvert:

Passage du tuyau ouvert au tuyau fermé

Rappelons

tout d'abord qu'un tuyau bouché donne un

son de fréquence deux fois moins élevée qu'un tuyau

ouvert de même longueur.

Rappelons

tout d'abord qu'un tuyau bouché donne un

son de fréquence deux fois moins élevée qu'un tuyau

ouvert de même longueur.

Lors du recouvrement graduel de l'extrémité

ouverte, le son baisse de façon continue mais pas régulière.

Tant que le rétrécissement n'a pas atteint la valeur de

la moitié de la surface totale de l'extrémité, l'effet

est peu perceptible.

Au delà de cette valeur, on perçoit nettement un abaissement

de la hauteur qui s'accentue considérablement lorsque le rapport

de la section du trou atteint 15/100e de la section du tuyau. Lorsque

le tuyau est totalement bouché à son extrémité,

le partiel 1 a baissé d'une octave.

La moindre fuite d'air dans la calotte d'un bourdon (tuyau

d'orgue bouché à son extrémité supérieure)

en change considérablement l'accord ainsi que la sonorité

car le tuyau parle alors très mal.

Tant que le rapport de la section du trou sur la section du tuyau reste

supérieur à 0,5 les partiels ne sont pas plus affectés

que le fondamental et ils sont toujours "justes". Au delà

on constate un abaissement en fréquence de

même quantité pour chaque partiel, ce qui a pour conséquence

de fausser leur rapports. A l'oreille, ils paraissent trop hauts car leur

fréquence est supérieure à celle des harmoniques

du partiel 1 (ou fondamental).

Sur le graphique, l'abaissement est mesuré en Savarts.

Lorsque le trou devient très petit, la fausseté s'accroît

considérablement puis on passe à un autre système

de référence: les partiels d'un tuyau bouché (seuls

les partiels de rang impair s'y font entendre).

Pour l'orgue, le rapport de la section de la bouche sur la section du tuyau est généralement compris entre 0,30 et 0,15, c'est à dire la bonne zone au delà de laquelle les partiels sont plus justes mais le débit d'air trop important (tuyau "égueulé") et en deçà de laquelle le tuyau parle très mal et les partiels sont très faux.

Ce

sont des Bourdons dont la calotte est prolongée par un petit tube

cylindrique.

Ce

sont des Bourdons dont la calotte est prolongée par un petit tube

cylindrique.

Ces tuyaux réalisent la transition entre le tuyau totalement ouvert

et celui totalement bouché. L'analyse du son montre un spectre

typique de tuyau bouché avec des harmoniques impairs prépondérants,

mais plus riche que celui d'un bourdon ordinaire.

Quand on fait varier la longueur de

la cheminée, au fur et à mesure du raccourcissement,

la fréquence du fondamental monte mais le timbre change, les partiels

étant affectés d'une manière différente. Les

harmoniques impairs se renforcent au fur et à mesure que la fréquence

monte.

On observe le même phénomène quand on remplace la

calotte à cheminée par une calotte avec seulement un petit

trou.

Le tuyau à calotte percée parle, toutefois, plus difficilement,

l'attaque est moins nette, il n'y a plus de bruit d'écoulement

et les harmoniques sont un peu instables (grésillements).

La cheminée se justifie par le fait qu'il est plus facile de régler

la hauteur du son et que le timbre est plus franc.

Quelques explications sur la signification du graphique précédent ? Voir solfège sonagraphique !

La

taille d'un tuyau est le rapport de la longueur sur le diamètre

du tuyau: L/D.

La

taille d'un tuyau est le rapport de la longueur sur le diamètre

du tuyau: L/D.

Quand le rapport est grand, entre 20 et 30, le tuyau est

dit "de petite taille" et inversement. C'est le diamètre

qui est petit ou gros.

Par exemple on parle de "petite tierce" (ou tierce "étroite")

et de "grosse tierce" (ou tierce "large").

Du chapitre précédent il résulte qu'à

surface de bouche égale, les tuyaux de grosse

taille auront des partiels plus faux que les tuyaux de petite taille

pour lesquels le rapport des sections (bouche et tuyau) sera plus grand.

La fréquence d'un tuyau ouvert à un bout et partiellement

fermé à l'autre est toujours plus basse que celle donnée

par la formule théorique V/2L.

Tous les facteurs d'orgue utilisent des formules de correction faisant

intervenir le diamètre pour trouver la bonne taille.

La "fausseté" des

partiels conditionnent le timbre du son:

Le tuyau fonctionne toujours en régime 1 (son fondamental) mais

comme les autres régimes coexistent plus ou moins on obtiendra

un son riche en harmoniques, l'intensité de ces derniers diminuant

avec leur rang.

Dans le cas idéal où les harmoniques correspondent aux partiels,

on aura un son très pur.

Dans la réalité, les fréquences

des partiels ne coïncident pas tout à fait à celles

des harmoniques. Deux fréquences coexistent et on entend

des battements, mais le plus souvent les harmoniques

du fondamental l'emportent au détriment d'une perte d'énergie

qui se traduit par l'affaiblissement de ces harmoniques: le timbre s'appauvrit

!

En bref, plus les partiels 2, 3, 4, ... d'un tuyau sont

proches des harmoniques du partiel 1, plus les harmoniques du son du tuyau

sont nombreux. C'est généralement le cas des tuyaux de petite

et de moyenne taille (les Gambes, les Prestants, ...).

A l'opposé, lorsque les partiels sont éloignés des

harmoniques du partiel , on n'obtient que 2 ou 3 harmoniques et l'intensité

est généralement concentrée dans le fondamental.

C'est le cas des tuyaux de grosse taille (les flûtes).

Donc, ceci explique pourquoi les timbres des tuyaux de taille large sont plus pauvres en harmoniques que les tuyaux de taille étroite. La richesse harmonique d'un tuyau n'est donc pas due à sa taille intrinsèque mais à la concurrence des partiels avec les harmoniques du fondamental. S'ils correspondent, ils se renforcent, s'ils ne correspondent pas, ils s'affaiblissent ou s'annulent.

Ecouter successivement 5 tuyaux

donnant la même note: un Bourdon (en bois), une flûte

à cheminée, un prestant ("Principal"),

une flûte à fuseau (Flageolet avec "biseau"

muni de dents), une flûte large (Quinte 1'1/3 pas très

bien harmonisée!): ![]()

PARAMÈTRES LIES AU SYSTÈME EXCITATEUR

Le

système excitateur d'un tuyau d'orgue comprend deux parties: le

pied et la bouche.

Le

système excitateur d'un tuyau d'orgue comprend deux parties: le

pied et la bouche.

Pour les tuyaux de bois, l'air est conduit par un tube,

généralement court, et arrive dans une cavité - la

chambre - et sort par la lumière.

A la sortie de la lumière, le jet d'air rencontre le "biseau".

En facture d'orgue il s'agit de la "lèvre supérieure",

le "biseau" étant ce que nous appellerons alors "le

fond du tuyau" pour respecter les appellations des physiciens.

Pour les tuyaux en métal (un alliage d'étain et plus ou

moins de plomb, avec un petit peu d'antimoine) le pied est beaucoup plus

long, de 16 à 25 cm, tronconique, et constitue la chambre en elle

même. La lumière par où l'air s'échappe est

constituée de "la lèvre inférieure" et

du bord d'une plaque soudée que nous appellerons "le fond"

et que les facteurs d'orgues nomment "le biseau".

A l'expérience on isole le

son de bouche en bourrant le résonateur avec du coton.

Le son de bouche est composé d'un certain nombre de fréquences

plus ou moins harmoniques et de bandes de bruit assez aiguës, de

1000 à 12000 Hz et plus.

En faisant varier progressivement la vitesse de sortie de l'air à

la lumière, on entend un glissando ascendant entrecoupé

de sauts à l'octave et à la quinte du fait des passages

aux différents régimes. Au delà d'une certaine vitesse

de l'air, le son de bouche se transforme en un bruissement à la

hauteur indéfinie.

Quand on admet de l'air dans un tuyau

avec son résonateur, au départ, la composante la

plus grave (régime 1) est généralement faible. Le

bruit se situe dans la partie aiguë du spectre.

Lors du transitoire d'attaque le tuyau fonctionne en régime buccal:

il sert de résonateur au son de bouche dont une des fréquences

seulement, souvent la plus intense, accroche un des partiels du tuyau.

Dans l'exemple ci-joint, il s'agit du partiel 4, (H4), et comme il est

plus haut que l'harmonique 4 du partiel 1, on distingue nettement l'un

de l'autre.

De plus il existe, dans le transitoire d'attaque, des fréquences

que l'on ne trouve pas dans le seul son de bouche. On repère à

l'analyse plusieurs fréquences équidistantes

de part et d'autre du fondamental du partiel accroché. Ces

fréquences sont des sons additionnels et

différentiels (*) entre le fondamental du partiel accroché

et le fondamental du tuyau.

Finalement les harmoniques du tuyau apparaissent, en régime normal.

L'harmonique du partiel accroché s'atténue par accommodation

de l'un sur l'autre. En général, en régime normal,

le son de bouche disparaît. S'il subsiste, cela produit un timbre

rauque, bruyant.

La qualité de l'attaque d'un son de bouche dépend

donc étroitement du son de bouche. S'il est très faible

en intensité, le son du tuyau est long à s'établir.

S'il est très intense et très riche en harmoniques, on entend

à l'attaque du tuyau un grand nombre de sifflements qui subsistent

dans le son normal sous forme de grésillements. Si le son de bouche

comporte beaucoup de bruit, on entend à l'attaque une sorte de

percussion brève.

Cette "percussion" peut être recherchée par les

facteurs d'orgues, notamment pour les Bourdons et les flûtes de

grosse taille.

(*) Quid des sons additionnels et différentiels ? Clic !

Au

fur et à mesure que l'on augmente la pression d'air, la fréquence

du tuyau augmente et le spectre s'enrichit.

Au

fur et à mesure que l'on augmente la pression d'air, la fréquence

du tuyau augmente et le spectre s'enrichit.

L'attaque change considérablement.

En (a) le son de bouche accroche le partiel 4 du tuyau. Le fondamental du tuyau démarre le premier.

En (b) le son de bouche est plus aigu et il accroche le partiel 5. L'harmonique 2 du tuyau démarre le premier et reste plus intense. La durée d'attaque est réduite de moitié.

En (c) les fréquences du son de bouche sont devenues des bandes de bruit. Aucun partiel n'est nettement accroché. L'attaque est très brève et se réduit à un spectre de bruit. Le tuyau a tendance à octavier. Les harmoniques 2, 4 et 6 sont prédominants.

Pour trouver la pression optimum, on agit sur l'ouverture

du pied.

Le pied du tuyau a un double rôle:

1 - former une lame d'air plane au niveau de la lumière,

2 - régler la vitesse de l'air à la sortie de la lumière.

Au

fur et à mesure que l'on raccourcit le pied, le son du tuyau se

dégrade.

Au

fur et à mesure que l'on raccourcit le pied, le son du tuyau se

dégrade.

- A longueur normale (20 cm, lire "200 mm" sur le graphique) le son de bouche est riche en harmoniques; l'attaque est franche.

- Réduit à 7,2 cm, le son de bouche renferme beaucoup de bruit que l'on retrouve dans le son du tuyau. Ce dernier est pauvre, instable et s'établit difficilement.

- Pratiquement sans pied (1,5 cm) le son de bouche n'est plus qu'une bande de bruit. Le tuyau souffle péniblement et ne fournit plus que deux harmoniques.

Le pied est un véritable tuyau

sonore ouvert aux deux bouts ayant ses propres partiels.

Lorsque l'on excite le son de bouche on note, au bout d'un temps très

court, une accommodation des fréquences du son de bouche sur les

partiels du pied.

Dans le jeu normal du tuyau, dans le cas où

une des fréquences du son de bouche correspond à un partiel

du pied, cette fréquence est considérablement renforcée

en intensité et en stabilité.

Dans la pratique, la longueur minimum du pied s'établit aux alentours de 20 cm.

(DGW: J'en conclue que si les partiels du pied sont en accord avec les partiels du résonateur, on aura un tuyau avec un spectre très riche, dans la mesure où ce sont les partiels du pied qui déterminent les partiels du son de bouche).

Vitesse de l'air à la sortie de la lumière

Pour

assurer le bon fonctionnement d'un tuyau d'orgue il faut pouvoir régler

indépendamment la quantité d'air sortant de la lumière

(débit) et la vitesse d'écoulement de cet air.

Pour

assurer le bon fonctionnement d'un tuyau d'orgue il faut pouvoir régler

indépendamment la quantité d'air sortant de la lumière

(débit) et la vitesse d'écoulement de cet air.

La quantité détermine l'intensité du son.

Quand on agrandit le trou du pied, la pression monte à l'intérieur

du pied. A la lumière, le débit et la vitesse de l'air augmente.

Quand on augmente la section de la lumière, la pression baisse

à l'intérieur du pied, la vitesse de l'air diminue à

la lumière mais le débit ne diminue pas.

En agissant sur la lumière on obtient des effets plus compliqués

qu'en agissant sur l'ouverture du pied.

Fermer le pied a un effet identique à baisser la pression dans le sommier de l'orgue. L'intensité est plus faible, l'attaque est molle, les harmoniques supérieurs apparaissent avec un retard notable.

Agrandir la lumière diminue le retard du fondamental, les sons de bouche disparaissent et l'attaque est plus nette. Il y a un peu de bruit d'écoulement que l'on ne perçoit plus à quelques mètres de distance.

On

peut obtenir la même pression dans le pied du tuyau soit avec une

forte pression dans la gravure et un pied très fermé, soit

avec une faible pression dans la gravure et le pied du tuyau grand ouvert.

On

peut obtenir la même pression dans le pied du tuyau soit avec une

forte pression dans la gravure et un pied très fermé, soit

avec une faible pression dans la gravure et le pied du tuyau grand ouvert.

Du choix de départ dépend un certain nombre de dispositions

et le résultat esthétique n'est pas le même.

Exemple du "Plein-Vent":

Prenons l'exemple d'un tuyau dont le pied est fermé

et qui parle bien à pression élevée dans la gravure

(*); si on ouvre le pied et que l'on baisse la pression dans la gravure

afin que la pression dans le pied soit la même, l'attaque est très

nette et le spectre, plus riche, est influencé

par les partiels de la gravure, ce qui ne se produit pas pied fermé.

Il en résulte que l'harmonisation "plein vent" est plus

délicate car il faut tenir compte des réactions de la gravure

et des tuyaux les uns sur les autres. De plus on se prive de la possibilité

de réglage au pied.

En revanche l'orgue a une sonorité particulière due à

l'attaque franche des tuyaux, à leur grande richesse en harmoniques

aigus, à leur fusion plus intime. Les fluctuations de pression

sont plus perceptibles et peuvent donner plus de vie au son (légère

instabilité de fréquence), si elles sont bien dosées.

(*) La "gravure", dans le sommier de l'orgue,

est le couloir qui conduit l'air depuis la soupape jusqu'aux trous de

la table, sous les tuyaux. La pression de l'air y est celle délivrée

par la soufflerie. Comme la gravure est une cavité, elle peut se

comporter comme "une caisse de résonnance".

Forme de la lumière, rôle des "dents"

La

forme du jet d'air qui sort de la lumière dépend étroitement

de l'état des arêtes du fond ("biseau" des organiers)

et de la lèvre inférieure.

La

forme du jet d'air qui sort de la lumière dépend étroitement

de l'état des arêtes du fond ("biseau" des organiers)

et de la lèvre inférieure.

Lorsque les arêtes sont vives et tranchantes, le son de bouche est riche en fréquences aiguës que l'on retrouve, accompagnées de bruit, à l'attaque du tuyau. Elle produisent des battements avec les harmoniques du tuyau. Le son est riche mais instable. Le tuyau grésille.

Si l'on pratique de petites entailles ("dents") sur le plan incliné du fond, le jet d'air s'écoule suivant des vitesses différentes et il se forme des tourbillons qui s'opposent à la production de fréquences aiguës. Il y a renforcement du régime 1 dans le son de bouche. L'attaque est plus sûre mais parait plus molle. L'intensité du fondamental est renforcée et les harmoniques sont plus stables. En revanche, la perte d'harmoniques aigus font que la sonorité du tuyau est plus sourde, plus terne.

Il est à préciser que les dents pratiquées pour cette expérience étaient exagérément profondes afin d'accentuer les différences. Pour l'harmonisation d'un tuyau il conviendra d'avoir la main légère et de savoir émousser l'arête du fond juste de la quantité nécessaire.

L'opération consiste à avancer ou à reculer la lèvre supérieure par rapport à la lumière (le tuyau est en étain, donc tout mou, c'est facile à faire).

Quand la lèvre supérieure est tout à

fait rentrée, tout l'air passe devant et il n'y a aucun son.

En la ressortant légèrement, le tuyau commence à

parler. Le son est riche mais l'attaque du son est lente. On dit que le

tuyau est "tardif".

A réglage moyen, l'attaque est plus franche et plus rapide.

Quand la lèvre est trop sortie, le tuyau a tendance à octavier,

il a tendance à passer au régime 2.

A l'exception de l'harmonique 2 qui est très renforcée quand la lèvre est en avant, le timbre ne change pas. Seule la durée d'attaque est affectée.

Aplomb de l'arête du fond par rapport à la lèvre inférieure

Là, l'opération est plus délicate(*). Il s'agit de remonter ou de descendre légèrement le fond en appuyant sur ses bords pour ne pas le déformer au milieu.

Le changement de la hauteur du fond agit sur la quantité

d'air qui entre dans le tuyau, sur la forme de la lumière et sur

l'orientation de la lame d'air, ces facteurs étant déterminants

dans la formation du son. On agit sur trois paramètres simultanément.

Quand le fond est haut, l'air sort en avant et le tuyau est tardif.

Trop bas, l'air entre et le tuyau a tendance à octavier.

Dans les deux cas le spectre est plus pauvre car, dans la plupart des

cas, on agrandit la section de la lumière. (On peut la réduire

en "poussant" sur la lèvre inférieure).

(*) C'est l'opération la plus délicate de l'harmonisation, d'autant plus qu'un côté peut n'être pas au même niveau que l'autre. Un des moyens de s'assurer du bon aplomb du fond est de souffler de la fumée de tabac dans le tuyau. Ce qui a valu à Cavaillé-Coll, et par voie de conséquence à tous les facteurs d'orgues, le bénéfice d'une Bulle Papale afin de l'autoriser à fumer à l'intérieur de l'église pour l'exercice de sa profession.

Modification de la hauteur de bouche: égueulement

C'est

une opération destructrice que de recouper la lèvre supérieure

pour augmenter la hauteur de bouche. On ne peut pas revenir en arrière.

Donc, il faut y aller mollo !

C'est

une opération destructrice que de recouper la lèvre supérieure

pour augmenter la hauteur de bouche. On ne peut pas revenir en arrière.

Donc, il faut y aller mollo !

Quand on égueule un tuyau:

- la fréquence fondamentale monte par suite de l'accroissement

du rapport de la section de la bouche "s" sur la section du

tuyau "S". (Le tuyau est plus ouvert du côté "partiellement

bouché").

- Le son de bouche baisse et devient plus faible en intensité.

L'attaque est plus molle et le timbre perd des harmoniques aigus.

On peut rattraper une bouche un peu haute en augmentant la pression d'air au pied, mais la fréquence fondamentale augmente encore, le tuyau est plus fort, ce qui peut faire désordre dans l'harmonie d'un jeu.

Ce sont deux petites plaques d'étain soudées de part et d'autre de la bouche du tuyau. On peut les rapprocher ou les éloigner pour régler la hauteur du son fondamental du tuyau en modifiant le "domaine" de la bouche. On peut agir ainsi sur près d'1/4 de ton.

Pour une flûte à cheminée, lorsque l'on rapproche les oreilles, on abaisse la fréquence du partiel 1 d'une plus grande quantité que le partiel 2. On peut donc accorder ces deux partiels l'un sur l'autre de façon à faire disparaître les battements. Le son devient stable et parait plus riche.

C'est un petit tube que l'on dispose horizontalement devant la bouche de tuyaux généralement de taille très fine et pour lesquels on préfère conserver une bouche basse pour favoriser leur richesse harmonique: Gambe, Salicional, ... Sans rouleau, de tels tuyaux octavient ou sont trop faibles.

Le rouleau permet d'augmenter la marge de stabilité en pression du régime 1, le réglage du tuyau en est facilité. Il est moins tardif et a moins tendance à octavier. Le rouleau n'agit pas sur la richesse spectrale. Sa place est assez critique et il est souhaitable de pouvoir le régler en hauteur et en profondeur.

Ce chapitre aborde un aspect particulier du rôle du matériau de constitution du tuyau dans la mesure où, faute de pouvoir reproduire deux fois une bouche parfaitement identique, il n'est pas possible de comparer un tuyau en zinc, en étain, en cuivre, ...

Seule donc la modification du corps sonore peut être envisagée, comme celle de l'état de surface des composants de l'excitateur sans en changer les paramètres de réglage.

Quand

un tuyau normal sonne, les parois vibrent, surtout au milieu du tuyau

où se situe le "ventre de pression".

Quand

un tuyau normal sonne, les parois vibrent, surtout au milieu du tuyau

où se situe le "ventre de pression".

Pour un tuyau d'orgue, la vibration existe mais est beaucoup plus faible

que la vibration aérienne. Il n'y a que très peu de rayonnement

acoustique de la part du tuyau. Mais quelle peut être la part de

cette vibration sur la stabilité de l'onde stationnaire ?

Si la paroi en étain du tuyau est remplacée

par une paroi en une matière vibrante ou déformable, tel

que du papier par exemple, la fréquence change.

Selon la qualité du papier utilisé, elle monte d'un ton

ou deux, parfois elle baisse. L'onde stationnaire met beaucoup plus de

temps à s'établir. 1/10e de seconde.

Si on touche la paroi en papier, le ton peut varier d'une tierce ou plus.

Enfin, le contenu harmonique, relativement plus pauvre, s'accompagne d'une

grande quantité de bruits, le papier se mettant à vibrer

comme une membrane.

Donc, pour des raisons de stabilité en fréquence et de qualité du son, il est souhaitable que les parois ne vibrent pas de façon notable. Sur ce plan, l'étain présente une inertie suffisante pour empêcher les réactions des parois sur l'onde stationnaire.

Rôle de l'état de surface du matériau

Amortissement à l'intérieur du tuyau:

L'état de surface à l'intérieur du

tuyau détermine son rendement.

L'onde stationnaire est d'autant plus énergique et s'établit

d'autant mieux que les parois internes du tuyau présentent moins

de frottements.

L'expérience a été conduite en enduisant les parois

intérieures du tuyau avec de la colle sur laquelle on a projeté

de la sciure de bois fine, ce qui donne un aspect tout à fait rugueux.

Avec les tuyaux enduits, on constate une baisse de la fréquence

de l'ordre de 5 Savarts (1 comma) et une chute d'intensité d'environ

3 dB. L'analyse du spectre révèle une perte d'intensité

des harmoniques aigus et une augmentation importante de la durée

d'attaque.

Cette expérience explique le timbre particulier des tuyaux en métal "martelés" par rapport au métal raclé et surtout la perte de sonorité des tuyaux couverts de poussière.

État des arêtes de la lumière:

Le dépôt de poussière au niveau de la lumière provoque une diminution du débit d'air et altère le son du biseau, ce qui aboutit à une perte de fréquences aiguës. Si un orgue "se fait" avec le temps, c'est plutôt la poussière qui "fait l'orgue".

L'expérience a été conduite en recouvrant

la lèvre supérieure d'un tissu très fin afin d'arrondir

l'arête et de provoquer une diffusion des filets d'air.

L'attaque du son est plus douce, plus claire, moins bruyante. Une partie

importante des composantes aiguës du son de bouche disparaissent

et seul subsiste le partiel accroché en régime buccal. L'harmonique

2 démarre en premier et provoque une sensation de clarté

de l'attaque.

CONCLUSION

La

véritable complication provient des interactions réciproques

des principaux paramètres qui interviennent dans la mise en harmonie

du son d'un tuyau à embouchure de flûte.

La

véritable complication provient des interactions réciproques

des principaux paramètres qui interviennent dans la mise en harmonie

du son d'un tuyau à embouchure de flûte.

Tout cela ne serait rien si le tuyau conservait ses propriétés

lorsqu'il est incorporé dans un ensemble proprement organique,

l'orgue, dont les mille parties réagissent les unes les autres.

Ainsi la forme du signal rayonné par un tuyau dépend-elle

aussi du système mécanique: traction, soupapes, gravures,

layes, buffet; et il ne faut pas oublier la réaction des tuyaux

voisins, tellement importante qu'elle peut complètement "éteindre"

le tuyau harmonisé isolément d'une façon idéale.

Nous n'avons traité ici qu'un aspect du problème, à savoir le réglage d'un tuyau isolé et nous sommes encore loin de la belle simplicité que certains imaginent quand ils prétendent que placer dans l'orgue des tuyaux sortant de l'atelier est suffisant à son harmonie.