UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

I. L'ORGUE MEDIEVAL

La registration du Plein-Jeu a toujours été considérée

comme la sonorité essentielle de l'orgue, celle de l'accompagnement

du chœur des fidèles, rôle primitif et liturgique réel

de notre instrument.

Tous les autres jeux ne sont que des sonorités de délassement

(des mutations).

Quand on regarde de près la structure sonore de cette registration

traditionnelle, on la trouve infiniment variée selon les lieux,

les époques et les orgues.

Le point de départ se situe dès la naissance de l'orgue

occidental au XIe siècle.

Le type le plus simple utilise deux tuyaux par note donnant l'unisson.

Ce sont déjà les deux Principaux dont la Montre

8 et le Bourdon 8 de l'orgue français classique ne seront

qu'un avatar.

Il existe un type plus riche à III rangs: entre les deux principaux

est glissé un tuyau d'octave. A quoi il faut encore ajouter

que l'orgue d'église était volontiers accompagné

par le jeu des clochettes: le Cymbalum.

Un deuxième stade de l'histoire du Plenum est caractérisé

d'abord par l'apparition de la deuxième octave, Double de la double:

Doublette ou Superoctave.

D'où la composition: Principaux II (c'est à dire: 2 rangs),

Octave, Superoctave.

(Voir "A propos de l'orgue de Winchester

au Xe siècle")

Puis vient la doublure des Octaves (deuxième rang à l'unisson).

Enfin apparaît un rang de Quinte (12e du Principal).

On sait que l'emploi

simultané d'un son et de sa Quinte fait entendre à l'oreille

l'octave grave de ce son (son "résultant"). (Voir

"sons additionnels et différentiels").

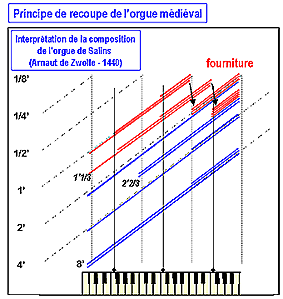

De ce fait un orgue comprenant 4', 2'2/3, 2', 1'1/3, 1' (l'orgue décrit

par Arnaut de Zwolle) sonne acoustiquement en 8'.

Mais à cet orgue peut s'ajouter un clavier grave donnant l'octave

inférieure de l'autre, donc sonnant réellement en 8, renforçant

ainsi le son acoustique. Ces "Pédales ", peuvent

s'utiliser soit seules en prolongement du clavier manuel, soit pour doubler

le manuel. Ce qui fait, dans cet orgue non divisible, trois équilibres

sonores entre Basses et Dessus:

1. - Dessus et Basse sur l'orgue normal de 4 sonnant 8 (avec la quinte

2 2/3),

2. - Même Dessus; Basse sur les seuls "Bourdons ", 8'

réel,

3. - Même Dessus; Basse sur les Bourdons accouplés au clavier

normal. Deux 8' dont un réel.

A

un troisième stade, l'octave grave accolée au clavier pour

faire un orgue à trois octaves reçoit, elle aussi, une Fourniture

à Quinte et voici tout cet orgue qui sonne alors acoustiquement

en 16.

A

un troisième stade, l'octave grave accolée au clavier pour

faire un orgue à trois octaves reçoit, elle aussi, une Fourniture

à Quinte et voici tout cet orgue qui sonne alors acoustiquement

en 16.

A cela viennent s'ajouter des Bourdons (de Contreteneur)

réellement de 16'.

On arrivera ainsi

à l'orgue d'Halberstadt, très complet à

sa date de 1361, avec sa grande fourniture où sont représentés

au clavier de dessus :

Fourniture 16', 8', 5'1/3, 4', 2'2/3, 2', 1'1/3,

et au clavier de basses (joué aux coudes ou au pied) :

Principal: 32', 16', 8'. Les fameuses "trompes"

de 32' qui étaient alimentées en air indépendamment

et qui ne servaient pas en toute occasion car cela nécessitait

un grand nombre de souffleurs.

D'après Pretorius, les hauteurs de base étaient conservées

tout du long; ce qui augmentait, c'était seulement le nombre des

doublures.

Dans les transcriptions de Pretorius, les longueurs absolues des

tuyaux sur le Si sont données comme 8', 4' etc., pour la Fourniture.

(Cela nous laisse soupçonner que la longueur du tuyau le plus grave,

en un nombre multiple ou divisible de 8 Pieds, pouvait s'appliquer à

la première note du clavier. Ici, en l'occurence, le SI. Et quand

le clavier commençait sur un FA?)

N'y aurait-il pas là une explication au flottement du diapason,

même dans les orgues, avant le 16e siècle?

A mesure que cette

pyramide de hauteurs s'établit, s'est posé le problème

de l'équilibre du son entre les diverses octaves du clavier. Il

a été résolu par une extension du système

des doublures: sur chaque hauteur est placé, à mesure qu'on

monte vers l'aigu, un nombre plus élevé de tuyaux sonnant

à l'unisson.

La Fourniture est alors dite progressive.

A Amiens, en 1422, on passe au total de 19 à 41 tuyaux par

note en quatre octaves, des doublures apparaissant presque sur chaque

note.

A Utrecht (1477-1479),

selon la reconstitution établie par M.A. Vente d'après

le sommier conservé, le schéma est le suivant:

Fa 1: 16', 8', 4', 2'2/3, 2', II; 1'1/3 II.

Ré 3 : + 4', 2'2/3, 2'.

Fa 3 : + 5'1/3.

Fa # 3 : + 2'2/3.

Sol 3 : + 8'.

Ut # 4 : + 8', 4'.

Mi 4 : + 5'1/3.

Ces dispositions maintiennent

la hauteur de base de chaque rang depuis le grave jusqu'à l'aigu.

Les sommets des tuyaux aigus décrivant à Halberstadt

l'échelle des sons de Fa # 3 à Mi 6 (1'1/3 de Si1à

La4) ou plutôt de La 3 à Sol 6 "actuels", l'orgue

étant sans doute un ton et demi au-dessus de notre diapason.

A louvain, on va de Si 3 à Fa 6 (2' de Si0 à Fa4)

ou plutôt de Ut # 4 à Sol 6 (orgue un ton au-dessus); et

à Utrecht de Ut4 à Mi7, soit Ut# 4 à Fa7 (1/2

ton au-dessus).

A Halberstadt et à Louvain, la plafond est au 1/6'

sur la note la plus aiguë (env. 3000 Hertz), mais à Utrecht

on dépasse le 1/10' (5500 Hz).

Cette tendance à la clarté correspond aux efforts de ce

temps pour donner de l'éclat à la sonorité. A Zwolle

en 1554 on demande une sonorité forte et douce (starkes, süsses

Gelaut); à Delft, 1458, une sonorité douce et aimable

(süsses, liebliches) (41) et à Delft vers 1500 on fait

adoucir les Fournitures.

En tous cas, Utrecht n'atteint à cette clarté que

sur les notes les plus hautes; mais à Alkmaar en 1511 il

en va tout autrement. Bien sûr, la Fourniture a le même

aigu que celle d'Utrecht. Le rang du 1'1/3, donne de Fa1 à

La4, un son de Ut4 à Mi7, ou plutôt Ut# 4 à Fa7 (orgue

un demi-ton plus haut que notre diapason) ; mais le schéma est

le suivant:

Fa 1 : 2', 1'1/3.

Ut 3 : + 2'2/3.

Ut 4 : + 4'.

Tout change avec le Scharf ainsi reconstitué par A. Bouman:

Fa 1 : 1', 2/3, 1/2'

Fa 3 :1'1/3, 1', 2/3'

Si 3 : 1'1/3 II, l' II

Fa 4 : 2' II, 1'1/3 II.

II ne dépasse pas Utrecht 1477, ni la Fourniture

d'Alkmaar, mais le plafond de Fa7 est atteint dès Mi3 et

à la fin de chaque reprise (Fa3, Si3, Fa4) l'aigu atteint à

nouveau ce plafond. La clarté des notes aiguës d'Utrecht

s'étend à Alkmaar sur toute la moitié supérieure

du clavier.

C'est là la nouvelle sonorité à laquelle se réfèrent

les Maîtres de Courtrai, 1529, Coblence, 1534, quand pour leurs

Cymbales, voire pour leurs Mixtures, IIs disent schneidend

nach der neuen Art (incisives selon la nouvelle mode) ou auf die

brabantische Art (à la mode Brabançonne).

Tripler et quadrupler les unissons finit-il par être plus efficace?

Ce Plenum médiéval comporte des basses ronflantes et des

aigus un peu aigres et flottants du fait de la difficulté d'accord

de tant d'unissons.

En fait, on aurait surtout recherché l'équilibre de l'alimentation

en vent. Les gravures et les soupapes étant égales à

toutes les hauteurs, la facture médiévale aurait cherché

à égaliser la consommation d'air de toutes les notes. Cette

compensation est d'ailleurs analogue pour l'encombrement des tuyaux sur

le sommier.

Voilà le Plenum occidental avant 1400. De son côté,

le cymbalum est toujours distinct dans les très grands instruments

de Cathédrales.

Mais depuis longtemps des orgues plus modestes avaient subi des mutations

profondes, sources de grandes nouveautés et d'enrichissements.