UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

IX

- Le PLEIN-JEU en Angleterre

D'après

un article de Peter Williams

Le texte complet de l'article, passionnante histoire de l'Orgue Anglais, peut être consulté ici.

En Angleterre comme ailleurs, l'histoire des mixtures, de leur composition, de l'attitude à leur égard des facteurs, des organistes et des auditeurs est celle de l'orgue même. Les changements importants qui ont affecté l'orgue anglais en 1670 et 1800 par exemple concernent profondément ces jeux, bien qu'il n'y ait pas eu en Angleterre de changement soudain et total comme dans d'autres pays. En face de ce qui se passait en Allemagne peu après 1830, l'indignation du périodique The musical World de 1836 (p. 215,) contre le nouvel orgue de Hill à la Cathédrale d'York, considéré comme ayant reçu des Mixtures aberrantes, est un exemple lumineux et classique:

"Imagine, therefore,

the effect of such a proceeding! Instead of adding to the brilliancy of

the chorus organ, by putting in three or four many-ranked Cornets, Sesquialteras

and Mixtures, by subtracting the Twelfths the tone must necessarily heaume

muddy and thin - all top and bottom, no medium..."

Imaginez un peu l'effet

d'une telle manière de faire! Au lieu d'ajouter à la brillance

de l'orgue, l'addition de 3 ou 4 Cornets, Sesquialteras

et Mixtures composés et la suppression des 12e rendent la

sonorité forcément pâteuse et maigre. Tout en tête

et en queue, pas de médium !*...

Pourtant en Angleterre, l'orgue

est et a toujours été l'objet de l'attention plutôt

des amateurs et il ne fait pas de doute que ce sont les amateurs avec

leurs connaissances scientifiques confuses qui ont contribué à

maintenir pendant des siècles l'orgue anglais à son lamentable

niveau de Plenum sans pédale.

Les Mixtures ont fait tardivement leur apparition en Angleterre,

n'y sont jamais devenues surabondantes et ont toujours dû justifier

leur présence devant chaque génération de facteurs.

Il est difficile d'imaginer ailleurs qu'en Angleterre un prêtre

cultivé écrivant:

"Les Fournitures et les Cymbales ont comme les Sesquialteras,

la détestable particularité que leurs tuyaux reviennent

au point de départ à chaque octave".

Ou dans une ville d'Europe

autre que Londres un écrivain-organiste-compositeur s'écriant

que les jeux de Mutations ne sont posés "par les facteurs

que pour faire à peu de frais une série de jeux à

tirer (qui) ne font qu'encombrer l'orgue".

Pour ce qui est des influences françaises introduites en facture par l'émigré tardif René Harris, le même prêtre pensait que les clients puérils (d'Harris) n'aimaient rien tant que beaucoup de bruit même s'il est vulgaire. Ce grand bruit vulgaire était probablement la sonorité d'un véritable Plein-Jeu. Le goût anglais a longtemps été porté vers tout autre chose.

- L'Orgue Anglais avant l'exil de Robert Dallam.

Personne ne sait à

quoi ressemblait l'orgue anglais au XVe siècle, ni non plus s'il

prenait pour modèle ou pour inspiration l'orgue flamand ou italien.

Les autres arts comparables de ce temps suggèrent que l'un et l'autre

étaient possibles.

L'orgue de la fin du Xe siècle à Winchester était

sans doute aucun un Blockwerk dont le but comme tel était

la portée sonore; le fameux poème contemporain atteste sa

puissance, bien qu'à d'autres égards la description ne nous

dise en réalité rien de plus que ne fait Pretorius

au sujet des plus anciens orgues d'Erfurt, de Magdebourg

ou même de Halberstadt.

On connaît l'existence

de beaucoup de petits instruments du XVe siècle; ils devaient être

de ces Positifs qu'on peut dire à juste titre de type international

et dans des cas d'espèce il est parfois certain que l'orgue a été

importé.

Le terme de Principal est pris dans un sens particulier: c'est

soit le sens brabançon (Blockwerk ou Plenum fait

de la Montre, son octave, sa fourniture) soit le sens italien

(Ripieno à rangs complètement ou presque complètement

séparables):

... and the pryncipale to conteyn the length of V foote so following

with Bassys called Diapason to the same, conteyning length of X foot or

more; and to be dowble pryncipalls throweout the said instrument... with

as fewe stops as may be convenient.

Double Principal doit signifier plus que les seuls deux jeux de 4' et désigner certainement l'ensemble des fonds; les Basses appelées Diapason de même signifient-elles un rang complet de 8' ajouté à un Blockwerk de 4', comme on l'a proposé récemment, ou une série de Trompes.

Thomas

Dallam a fait un orgue à deux claviers pour la Cathédrale

de Worcester en 1613, le premier orgue anglais à deux claviers

dont on connaisse la composition et le premier avec une Quinte 2' 2/3.

Thomas

Dallam a fait un orgue à deux claviers pour la Cathédrale

de Worcester en 1613, le premier orgue anglais à deux claviers

dont on connaisse la composition et le premier avec une Quinte 2' 2/3.

Un autre orgue de Dallam pour la chapelle du collège d'Eton,

(1613):

G.O. : II Principaux 8', II Octaves, 12e,

II 15e, Recorder (bouché).

Choir O.: Principal (bois, bouché ?), Octave,

15e, 22e, Flûte (bois).

La doublure est sûre

: beaucoup d'orgues anglais de cette période

ancienne étaient placés sur le jubé séparant

la nef du chœur et avaient ainsi deux façades, d'où

deux séries de Montres. Le jeu à deux claviers

devenait la passion des meilleurs organistes et compositeurs anglais et

il y aurait beaucoup à dire au sujet des Doubles Voluntaries

de cette période.

L'absence de Mixtures et de Mutations est voulue. Il est évident par la composition de Robert Dallam à Lesneven en 1654 qu'avec de la chance - et c'en était une d'émigrer en France - un facteur anglais traditionnel pouvait construire aussi des Cornets, Nasards, Tierces, Larigots, Fournitures et Cymbales aussi bien que de faire une soigneuse différence entre une Doublette et une quarte de Nasard.

Dans les grandes églises,

il y avait plusieurs orgues, même après la crise iconoclaste,

et ces orgues avaient des rôles différents.

L'un d'eux servait aux usages courants (probablement un orgue mobile),

un second suspendu au mur Nord du chœur était une paire d'orgues

bien grands appelés the Cryers, un troisième construit

sur le jubé au-dessus de la porte du chœur avait tous ses

tuyaux faits du meilleur bois.

Nous avons donc là deux grands-orgues fixes de composition et d'usage

différents: le plus grand pour les fêtes où chantent

les chanoines, et si Cryers a un sens, il était assez strident

(peut-être encore un Blockwerk); le petit un organo de

legno pour accompagner les choristes, placé près d'eux

et d'un son plus discret. Les mots même organo de legno permettent

de rattacher ces orgues et leur usage à ceux des églises

de l'Italie du Nord.

- En ANGLETERRE après la Restauration

Des tentatives pour renouveler

le plan des orgues avaient déjà été faites

antérieurement: Robert Dallam lui-même avait suggéré

au Corps des Gouverneurs de New College à Oxford qu'un orgue

de 16', à la française, avec deux claviers et 32 jeux conviendrait

bien au service du choeur.

Cet orgue n'a pas été réalisé; Dallam

semble avoir fait en 1663 un orgue plus conventionnel, d'une grande étendue

(Fa 0 à Fa 5: 60 notes sans premier fa dièse) peut-être

avec une hauteur d'accord de base archaïque, puisque René

Harris en 1714 a dû le baisser de Gamut D sol ré

en Gamut propre (de ré à ut : un ton).

Entre Dallam et Harris, c'est-à-dire de 1660 à1680

environ, Bernard Smith a eu une influence certaine, introduisant

des éléments étrangers, d'une origine toute différente

de ceux de Dallam ou Harris de formation française.

L'essentiel de l'évolution porte sur les fonds du Grand-Orgue

et les plans secondaires de type Echo ou Récit expressif.

Bien que les origines, le style, la carrière de Smith soient

aujourd'hui encore assez mal connus, un aperçu peut être

tiré de l'un de ses premiers (sinon la premier) orgues de Londres:

celui de la chapelle royale de Whitehall, construit entre 1662

et 1672. Les 3 claviers ont une composition qui nous montre le type devenu

normal pour alors un siècle et demi et qui, en tous cas, devait

paraître très avancé au temps de sa construction:

G. O. : Principal, 2e Principal,

Octave, 2e Octave, 12e, 15e, deuxième 15e, Sesquialtera III, Cornet

III, Trompette.

Choir : Principal, Octave, 2e Octave, Voix humaine, Cromorne.

Echo (du Sol) : Principal, Octave, Cornet II, Trompette.

Si comme il est vraisemblable,

le Cornet II était une Sesquialtera 2'2/3, 1'3/5,

le petit sommier n'aurait été en rien différent de

bien des Brustwerks de la Frise contemporaine ou d'ailleurs. Dans

ce cas également, il est possible que la Sesquialtera III

du Grand-Orgue ne fût pas une Mixture à Tierce comme

sur le continent, mais une Mixture de Plenum particulière

comme la Mixtur of Mettle du même Smith au Grand-Orgue

du Temple (1688).

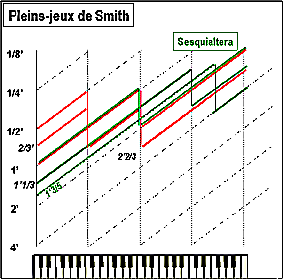

Selon Hopkins, les deux principales mixtures de Smith étaient ainsi composées:

Sesquialtera :

ut 1 : 1'3/5, 1'1/3, 1'.

ut 3 : 2', 1'3/5, 1'1/3.

ut 4 : 2'2/3, 2', 1'3/5.

fa 4: 4', 2'2/3, 2'.

Mixture:

ut 1 : 1', 2/3', 1/2'.

ut 2: 1'1/3, 1'.

ut 3: 2'2/3, 2'.

La Sesquialtera comporte une Tierce sur toute l'étendue, sauf la derniere quinte du clavier. Le rang de Tierce reprend en 4'. Sur la première octave, un 3e rang de Mixture de 1' bouche un trou si on ne se sert pas de la Sesquialtera. Nous avons une fourniture classique Française, mais décalée d'une quinte sur Ut 2, ce qui en fait dans la deuxième moitié du clavier une fourniture ascendante.

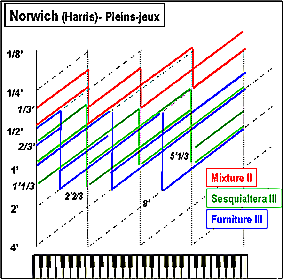

Celles

de l'école de Harris ont tout autant de reprises; St.

Peter Mancroft, Norwich:

Celles

de l'école de Harris ont tout autant de reprises; St.

Peter Mancroft, Norwich:

Sesquialtera

ut 1:1'1/3, 1', 2/3'.

ut 2: 2'2/3, 2', 1'1/3.

ut 3: 4', 2'2/3, 2'.

ut 4: 8', 5'1/3, 4'.

Mixture

ut 1: 1/2', 1/3'.

ut 2: 1', 2/3'.

ut 3: 1'1/3, 1'.

ut 4: 2', 1'1/3.

Furniture

ut 1: 1', 2/3', 1/2'.

fa 1: 2', 1'1/3, 1'.

fa 2: 4', 2'2/3, 2'.

fa 3: 8', 4', 2'2/3.

La Sesquialtera ne comporte

pas de Tierce. Sesquialtera et Mixture forment une

Fourniture V à reprises d'octave sur les ut; la résultante

de 16' est retardée d'une octave par un saut de la Sesquialtera

à la quinte en ut 2 au lieu d'un saut d'octave en Fa 3. La dernière

octave de la Furniture saute le rang 5'1/3 afin de ne pas interrompre

le 2'2/3. La Fourniture est réelle (française: III

- 2'), avec ravalement à ut 1 à l'octave.

On ne peut pas affirmer avec

certitude que les Sesquialteras d'aussitôt après la

Restauration avaient un rang de Tierce, bien que ce soit normalement

le cas pour la période qui a suivi l'arrivée de Snetzler,

et l'introduction de conceptions harmoniques apprises dans la zone du

Haut-Danube. Les mixtures de Snetzler n'ont aucun des caractères

qui font les bonnes mixtures de Plein-Jeu, ni les couleurs

utilisables dans un Tutti. Pieds fermés, bouches basses avec une

tailIle de Principal étroit. Tierce incorporée à

une Cymbale III 2' ascendante (2 reprises seulement).

tout cela ne vaut pas grand-chose!

Ces Mixtures auraient été pratiquement inutilisables

pour la musique d'orgue du XVIIe siècle, chez Blow ou Purcell

et autres; elle exige une Sesquialtera, demi-jeu pour la main gauche,

basse (il a dû vouloir dire main droite?) répondant

au-dessus de Cornet.

Il semble donc bien que c'était

la Tierce, qui fut la première mutation ou le premier rang

de mixture à disparaître dans l'orgue anglais classique

du début du XIXe siècle. Contrairement à Harris,

si l'orgue ne devait avoir qu'un rang de mutation, Smith semble

avoir préféré poser un Larigot.

Bien qu'actuellement on ne connaisse guère la contribution exacte de Smith à ce type d'orgue qui devait rester le même de 1680 à 1800, ni les origines précises du Plenum à Tierces de Harris, certains faits sont évidents. Le premier est que les Mixtures de Harris ont été rapidement acceptées comme règle: le first English Organ Treatise (premier traité sur l'orgue anglais) de James Talbot, compilation de la fin du XVIIe siècle, non seulement suit étroitement Mersenne pour son information théorique mais dépend de Harris pour la pratique. L'information de Talbot pour les Mixtures peut se résumer comme suit:

Sesquialter: soit un demi-jeu de basses à III rangs ou un jeu complet de mixture V, dans les orgues de Harris (Mr Harris allows V).

Exemples à III:

2'2/3, 2', 1'3/5;

2', 1'3/5, 1'1/3;

1'3/5, 1'1/3, 1'.

Cornet: d'ordinaire V rangs, demi-jeu de dessus. Les corps des tuyaux sont de grosse taille pour que le son soit vigoureux mais tous ne sont pas également poussés); ceci vise le 3e et le 5e rang. Stop'd Diapason with a Tail (Flûte à cheminée), Open Principal 4' (Prestant), Open Twelfth (Nasard), Open fifteenth (Quarte), Small Open Tierce (Tierce).

Furniture: III

à VII rangs

à V on peut avoir:

Ut 1 : 2', 1'3/5, 1'I/3, 1', 2/3'.

ut 3 : 2'2/3, 2',1'3/5, 1'1/3, 1'.

et dans les orgues de

16' elle peut être de V, de IV dans ceux de 8', de III dans ceux

de 4'.

Une Soft Furniture a: 2', 1'1/3, 1'. La Furniture peut reprendre

sur tous les Fa.

Cymbal: Mixture

de II ou III rangs, little used.

Cymbal à

II: 1', 2/3' for two Octaves and then repeated to the top:

ut 1: 1', 2/3';

ut 3 : 2', 1'1/3;

ut 4 : 4', 2'2/3 (?).

En

remarque générale Talbot ajoute: "Les jeux suivants

sont appelés Mixtures, résultant de l'addition de

plusieurs jeux déjà nommés. Cette addition est arbitraire,

laissée au jugement de l'artiste et les instructions qu'il a reçu

de faire un instrument plus ou moins fort, ce qui dépend du nombre

plus ou moins grand des rangs dans chacun de ces jeux. Je poserai seulement

ce principe que dans ces jeux le 3e et le 5e rang ne doivent pas être

poussés comme les autres. Tous sont en étoffe".

En

remarque générale Talbot ajoute: "Les jeux suivants

sont appelés Mixtures, résultant de l'addition de

plusieurs jeux déjà nommés. Cette addition est arbitraire,

laissée au jugement de l'artiste et les instructions qu'il a reçu

de faire un instrument plus ou moins fort, ce qui dépend du nombre

plus ou moins grand des rangs dans chacun de ces jeux. Je poserai seulement

ce principe que dans ces jeux le 3e et le 5e rang ne doivent pas être

poussés comme les autres. Tous sont en étoffe".

Ces notations sont suivies

de deux remarques intéressantes: "Quelles

sont les meilleures Mixtures et où doivent commencer les

reprises? Les Mixtures sont-elles à placer au G.O. ou au

Positif et sur un sommier distinct?"

En 1840, les influences étrangères étaient si fortes,

les organistes avaient tant voyagé, les facteurs étaient

si volontiers dans le vent, avec la résurrection de Bach

et les théories propagées par Seidel et consorts,

qu'il serait difficile de découvrir une national policy,

un type national de conception du Plenum.

L'originalité, les goûts personnels étaient plutôt

dirigés du côté des anches en particulier, de la Pédale

en général. La controverse pour ou contre des Mixtures

convenables avec ou sans Tierce était close depuis plus

d'un siècle.

C'est certainement en partie la faute aux lamentables mixtures à

Tierce de Snetzler et ses imitateurs ou épigones, si

on a cessé peu à peu de s'intéresser à l'orgue

ancien."

Entre autres choses l'organiste anglais avait constamment à défendre son instrument contre les attaques des gens d'église, des puritains, des marguilliers chiches et tutti quanti. Il est difficile de cerner précisément pourquoi l'orgue anglais est resté petit et comme nain jusqu'au XIXe siècle, mais le puritanisme y doit avoir au moins une grande part : en 1800 le rejet des Cornets, par exemple n'a pas été dû à l'idée qu'il valait mieux les remplacer par d'autres jeux solistes à grande portée, ou à ce que les organistes étaient las de leur timbre, ou que les bons exemplaires ne couraient pas les rues, ou qu'ils étaient difficiles à harmoniser et que la pièce gravée était peu commode à faire ou à conserver, non, l'objection a été, selon le mot de Francis Linley, que le Cornet était: of too light and trivial a nature to suit the solemnity of public worship (d'une nature trop légère et triviale pour convenir à la solennité d'un culte public)!