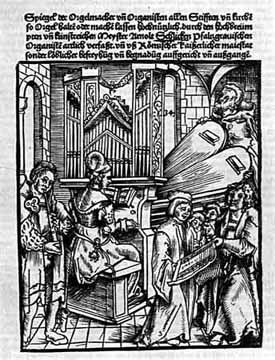

MIROIR DES ORGANIERS ET ORGANISTES

Arnold

Schlick - 1511

Traduction par Christian Meyer (in: revue "l'Orgue", n° 21 - 1979)

Schlick, qui vécut à Heidelberg entre 1460 et 1521, a beaucoup voyagé et a connu de nombreux organistes et facteurs d'orgues. Parmi ces premiers, il rencontra à plusieurs reprise P. Hofhaimer.

Son traité est intéressant sur l'aspect de la facture d'orgue de son temps qui en était à un tournant entre le "blockwerk" (orgue à plans sonores fixes) et l'orgue à registres séparés, de l'interprétation de la musique d'église ainsi que la manière de l'accompagner à l'office.

Très utile miroir des organiers et organistes à l'usage

de toutes les abbayes et églises désireuses d'entretenir

ou de faire construire des orgues. L'auteur en est le très célèbre

et très artiste Maître Arnold Schlick, organiste du comte

Palatin.

Imprimé et édité avec le privilège particulier

et la faveur de sa majesté l'Empereur Romain

Nous, Maximilien,

Empereur Romain élu par la Grâce de Dieu, Roi d’Allemagne,

de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne

et de Brabant, Comte Palatin, accordons notre faveur et tous nos bienfaits

à tous les princes Electeurs, ecclésiastiques et temporels,

Prélats, Comtes, Barons, Seigneurs, Chevaliers, Ecuyers, Commandants,

Sénéchaux, Vidames, Baillis, Gouverneurs, Administrateurs,

Fonctionnaires, Maires, Juges, Conseillers, Habitants des villes, Imprimeurs,

Libraires, Municipalités, et à tous les autres Sujets et

Fidèles, ceux des nôtres et de l’Empire, de nos Principautés

et Territoires héréditaires, quelle qu’en soit la dignité,

le mérite et le rang, [et] à ceux auxquels parvient notre

présente missive. Vénérables, nobles et illustres,

respectables et dévoués Seigneurs, chers Neveux et Oncles,

Princes Electeurs, Princes et Fidèles. Cher et fidèle à

nous-même et à l’Empire, notre Maître Arnold Schlick,

Organiste à Heidelberg, nous a fait savoir qu’en réponse

aux prières et demandes réitérées et multiples

de la part du Comte Palatin Philippe et d’autres Princes, et personnes

de rang ecclésiastique et temporel, I'a recueilli avec diligence

et patience en un petit livre, la présentation, l’enseignement

et l’instruction relatifs à la manière dont il convient

d’arranger et d’accorder un jeu fait selon les règles de l’art,

composé de tuyaux et d’autres choses, au chant du chœur et à

l’organiste.

Ce même opuscule avant tout à la louange et à

la gloire de Dieu, mais aussi imprimé pour l’usage commun afin

que l’on fasse l’économie des fortes dépenses inutiles qui

ont été engagées jusqu’à présent pour

les orgues à cause des avaries dont elles étaient fréquemment

l’objet; sa volonté a été de faire largement connaître

cet état de chose et d’en référer. Et afin qu’il

trouve d’autant plus facilement un imprimeur qualifié qui lui imprime

son opuscule et ouvrage à l’aide de caractères nets et lisibles,

et qu’il recueille ainsi le salaire de son travail et de sa peine par

la vente de celui-ci, il nous a humblement sollicité et prié

de lui accorder la grâce de notre Privilège Impérial

afin qu’au cours des dix années à venir, à compter

la date de notre présent acte, personne ne réimprime, à

son insu et sans son consentement, l’opuscule précité qu’il

a rédigé, ou tout autre chose, comme la tablature destinée

aux orgues et à d’autres instruments à cordes qu’il a le

projet de dresser sous peu et de porter au jour, [privilège] que

nous accordons pour les raisons énoncées plus haut et plus

particulièrement en vue de la promotion de l’utilité commune.

Par conséquent, nous vous enjoignons à tous, ordonnons fermement

à chacun de vous, et voulons que, par les précités

faveur et privilège, vous protégiez énergiquement

en Notre nom le dit Arnold Schlick, Organiste, et ne tolériez que

ni son opuscule précité ni l’autre, dont le concept a été

fourni plus haut, ne soient ladite période, édités

à son insu ou réimprimés sans son accord par qui

que ce soit, en pays welche, ou toute autre nation au-delà de nos

territoires, ou réimprimés en vers; qu’aucun exemplaire

n’en soit vendu et que vous-même ne le fassiez, mais au contraire,

conformément au désir et au souhait de Maître Arnold

Schlick ou de l’imprimeur qu’il aura décidé de prendre à

son service, vous les fassiez saisir et interdire à la vente et

agissiez de la sorte afin qu’en vertu de la protection assurée

par notre Privilège il n’y ait pas d’autre mesure à prendre.

Donné en notre Ville et celle de l’Empire, à Strasbourg,

le troisième jour du mois d’avril en l’an du Seigneur quinze cent

onze, en la vingt sixième année de notre Règne sur

l’Empire Romain et la vingt et unième année de notre Règne

sur l’Empire Hongrois.

Pour le Roi. A la requête de Sa Majesté Impériale

L’ingratitude, ainsi

que l’enseignent les anciens sages, mérite, plus que tout autre

défaut, d’être repoussée. Mais tandis que moi-même,

Arnold Schlick, Serviteur du Palatinat et le moindre parmi d’autres organistes,

ai été créé par le Tout-Puissant dans ma condition

humaine, et (ainsi que l’écrit Tullius) non pour moi seul, je reconnais

ne pas m’être suffisamment appliqué au cours de ma vie à

rendre grâces et louer Dieu. J’ai reçu la grâce, la

faveur, les émoluments et avantages particuliers de plus d’un homme,

ecclésiastique ou laïc, de haut rang ou de condition modeste,

et plus particulièrement jadis de son illustre Excellence Prince

et Seigneur, Sire Philippe, Comte Palatin du Rhin et Duc de Bavière,

Ecuyer et Prince Electeur du Saint Empire Romain [auquel j’adresse ici]

mon respectueux souvenir, mais aussi de Sire Louis, Prince Electeur, de

Sire Philippe zu Freisingen, de Sire Johannsen, Evêque de Regensburg,

des précepteurs de Sire Frédérique, de Dame Elisabeth,

Margrave de Bade et de ses frères et sœurs, du Comte Palatin et

de la Comtesse Palatine, du Duc et de la Duchesse de Bavière, de

mes très bons et bons Seigneurs, Dames et Damoiselles. C’est pourquoi

j’ai pensé qu’il ne serait que juste de mettre à profit

le temps qu’il me reste (puisque l’homme a sur l’animal l’avantage de

la volonté) et de ne pas disperser inutilement mon temps comme

les animaux de raison qui, par nature, inclinent leur tête vers

la terre et vivent selon la loi de leur ventre. Il convient donc, afin

d’être considéré comme un homme reconnaissant de la

grâce et des dons qu’il a reçus, d’exprimer cette reconnaissance

par un ouvrage à la gloire et à la louange de Dieu qui réjouira

et divertira mes très bons et bons Seigneurs, Dames et Damoiselles

cités plus haut et tous les bons Chrétiens; que d’autres

aussi qui auront été dotés de Dieu et de la nature

de plus de savoir et d’expérience en cet art que moi, veuillent

corriger, compléter et parfaire ce que je n’ai su qu’imparfaitement

composer afin que les gens oisifs et avides d’art, (pour lesquels) de

nouveaux domaines ne font qu’accroître l’ennui de la lecture, soient

incités à lire notre ouvrage.

Puisque toute force humaine réside dans l’entendement et dans le

corps, — l’une, nous l’avons en commun avec les anges, l’autre avec les

animaux dépourvus de raison —, et que la vie humaine est également

de courte durée, je pense que cet opuscule saura conserver le souvenir

de mes très bons et bons Seigneurs, Dames et Damoiselles cités

plus haut, ainsi que celui de moi-même, le plus humble serviteur

de votre bonté; ont été à l’origine de cet

ouvrage et lui ont servi de règle. C’est selon les préceptes

irréfutables et intangibles de docteurs chrétiens, Jérôme,

Aurélien, Augustin, Ambroise, Grégoire, lgnace, Cassiodore,

Basile, selon les anciens Rois, Princes et Seigneurs, et selon le témoignage

de nombreuses, excellentes et savantes personnes, vivant encore, dont

certaines décrivent la musique et d’autres l’ont pratiquée

et l’exercent encore grandement, que j’ai cultivé l’une des parties

de la louable, noble, très douce et véritable musique, qui,

selon le témoignage de tous les maîtres, doit être

profondément vénérée en raison de la prééminence

de ses inventeurs, appelés Muses à cause des neuf femmes

symboliques desquelles il est dit qu’elle tient son origine.

Boèce dit en effet qu’elle est la véritable amie de l’égalité

et de la concorde, une ennemie de l’inégalité et de la discorde;

mais elle est également digne d’une haute considération

à cause de l’effet qu’elle produit à l’office divin, de

l’édification et du divertissement lors de la messe, et selon l’enseignement

de David, à cause de son effet dans les guerres, les batailles,

les pacifications et les joies. Elle réconforte et réjouit;

elle rend doux les gens portés à la colère; elle

apporte la raison aux insensés ainsi que l’écrit Asclépiade

le médecin, elle chasse également l’esprit du mal comme

David avec sa harpe (Rois, Livre premier, seizième chapitre); elle

chasse l’impudicité, ainsi qu’on le rapporte au sujet de Pythagore

lequel, grâce à la musique, aurait délivré

d’un amour coupable un jeune garçon. Ainsi que le rapporte également

Gui, la musique est profitable à tous les hommes, quel que soit

leur âge et elle est particulièrement l’amie de la nature

qu’elle soutient et qu’elle renforce. C’est pourquoi l’on dit d’elle qu’elle

est une médecine pour le corps et pour l’âme. Elle convient

aux enfants, aiguise et dresse l’esprit; elle soigne et guérit

les infirmités du corps. C’est ainsi que Thalès de Crête

fut guéri de la peste par la douceur du son de la harpe et qu’il

apaisa la foule en colère. Aristote dit que la musique rend les

gens adroits, redresse les gens déchus et désespérés,

réconforte les gens épuisés, désarme les assassins

et soulage le sommeil, la mélancolie, la tristesse et toutes les

peines, et non pas seulement à l’endroit de l’homme, mais aussi

des animaux dépourvus de raison, les oiseaux, les chevaux et d’autres.

Mais [la musique] est avant tout la plus agréable consolatrice

de l’esprit humain. Une solide expérience et causes fondamentales

d’où découle la musique ont présidé à

la rédaction de l’opuscule qui suit et on a rassemblé un

certain nombre de règles quant à la facture et à

la réparation de l’orgue qui est l’instrument de musique le plus

distingué en tant qu’il permet à un seul homme de conduire

le plus de voix (2),

à savoir six ou sept. On s’en sert dans les églises dans

le cadre de l’office divin; il contribue à faciliter le chant du

chœur et réconforte l’âme de l’homme et la soulage dans sa

détresse; sa facture et son utilisation exigent un lourd labeur

et d’importantes dépenses et cependant l’ignorance parvient facilement

à le rendre impropre et à le gâter, de sorte que tous

les frais engagés ont été dépensés

en vain. Grâce à ces règles, à condition qu’elles

aient été bien comprises et résolument appliquées

dès le début, lors de la préparation, mais aussi

pendant l’édification et jusqu’à la réalisation finale

de chaque orgue, qu’on les utilise, que l’on s’y tienne et que l’on donne

à chaque chose sa juste proportion; ce jeu se fera alors sans aucun

doute avec l’économie d’une somme de travail inutile, de frais

et de temps; il sera plaisant, agréable et on en fera l’éloge;

et ainsi se manifestera le fruit de ces règles.

Le premier chapitre. Traite de la manière dont les jeux doivent être installés selon les églises afin qu’elles soient correctement entendues, vues et qu’elles offrent la garantie de leur longévité.

Le deuxième chapitre. Traite de la mesure des tuyaux, une bonne mesure pour le chœur selon laquelle il sera facile de chanter et pour l’organiste de jouer.

Le troisième chapitre. Enseigne à faciliter aux organistes l’usage des jeux conformément à la pratique contemporaine.

Le quatrième chapitre. Traite de la propriété des tuyaux et du métal.

Le cinquième chapitre. Des registres.

Le sixième chapitre. De la mixture ou locatz.

Le septième chapitre. De la manière dont chaque chœur (plan sonore - (3) -) se présente en lui-même et ensuite des rapports qu’ils doivent mutuellement entretenir.Le huitième chapitre. Comment et à quel moment il convient d’accorder un jeu.

Le neuvième chapitre. Traite du sommier du jeu.

Le dixième chapitre. Traite du vent et des soufflets.

Que l’on voie où

le jeu doit être monté afin qu’on l’entende convenablement

en tout point de l’église pas trop loin du chœur comme cela se

fait parfois dans certaines grandes églises où les personnes

qui chantent entendent à peine si l’organiste accompagne le chant

choral ou s’il joue autre chose; cela se produit précisément

lorsqu’il utilise chaque registre isolément, chacun ayant une faible

puissance, et non pas le plein jeu (ganz Werck); [dans les églises]

où l’organiste peut à peine entendre ce que le prêtre

à l’autel chante ou percevoir le moment où le chant s’achève

; — car c’est alors qu’il revient à l’organiste de commencer —

comme par exemple après le Gloria in excelsis, après

l’Epître, parfois avec le Pater et l’Offertoire, après la

Préface, le Sanctus etc. .. Et lorsque le jeu peut être

placé soit contre un mur, soit de manière plus pratique,

au milieu de l’église, voire qu’il apparaisse face au spectateur,

c’est par un effet de décoration recommandable; car bien que les

orgues soient destinées avant tout à l’ouïe et à

la louange de Dieu, ainsi qu’à la contemplation des choses célestes,

mais aussi au soutien des chantres du chœur, elles n’en contribuent pas

moins à l’ornement des églises dans la mesure où

elles présentent un bel aspect, et suscitent le recueillement grâce

à de nombreuses représentations et peintures, non pas celles

qui excitent au moyen de facéties frivoles ou licencieuses comme

il en a été faites au cours des dernières années

dans un monastère d’un ordre mendiant la figure d’un moine d’une

taille assez grande qui, lorsqu’on jouait de l’orgue, tombait presque

jusqu’à la ceinture d’une fenêtre placée sous l’orgue,

pour se mettre à nouveau à sa place initiale. Plus bas,

jeunes et vieux, hommes et femmes en étaient souvent effrayés.

Les uns se mettaient à jurer, les autres en riaient; ce qui, à

bon droit, devait être proscrit dans les églises et plus

particulièrement chez les clercs. De même, les visages des

Rohraffen (4), avec leurs

larges gueules qui s’ouvrent et se ferment, avec leurs longues barbes,

ainsi que les grandes statues qui frappent sur de petits sacs d’étranges

divertissements; de même, les étoiles articulées à

grelots, et d’autres choses du même ordre, tout cela n’a pas sa

place dans les églises; mais à côté de l’endroit

où notre Seigneur consacre son église, le diable dresse

son propre établi; quant au salaire que mériteront ceux

qui s’appliquent à effrayer de la Sorte le peuple, à le

troubler dans sa méditation et ses bonnes œuvres et à l’exciter

au mal, j’en laisse à leurs frères en prières le

soin de l’estimer! Il n’est pas nécessaire de mettre des poux dans

la fourrure ou d’envoyer des voleurs à la foire de Francfort; ils

y viennent d’eux-mêmes, et plus tôt qu’on ne le désire.

On veillera également à trouver un endroit à l’abri

des méfaits du temps; on évitera les murs humides. les voûtes,

les fenêtres ou les toitures d’où pourraient tomber des gouttes

d’eau; cela s’est encore produit récemment et a endommagé

le jeu. En ce qui concerne également les soufflets, on veillera

à ce qu’ils ne reposent pas à même sous un toit sur

lequel donne le soleil; cela provoque rapidement un dessèchement

du cuir qui se fendille pour devenir dur et inutilisable de sorte qu’il

se brisera d’autant plus tôt. Maïs s’il est impossible de les

disposer autrement, aussi construira-t-on un conflatonium ou tout

autre abri qui protégera les soufflets du soleil et des intempéries.

De même le soubassement ainsi que la charpente dont le soin de la confection revient aux menuisiers, seront construits afin que ça ne cède, ni ne penche de côté ou ne s’effondre lorsqu’on y pose le sommier et les tuyaux; cela se passait encore naguère dans une fondation épiscopale, ce qui occasionna de profonds désagréments et des frais importants.

Le jeu (d'orgue) doit être adapté au chœur et correctement accordé pour le chant; car là où l’on n’observe pas cela, les gens devront chanter souvent trop haut ou trop bas; l’organiste devra alors jouer sur les touches noires, ce qui ne convient pas à tout un chacun. Mais quant à savoir quelle doit être cette mesure des tuyaux afin qu’elle convienne au chœur pour ses chants, cela ne peut être donné de manière tout à fait précise et certaine; car en un lieu on chante plus haut ou plus bas qu’en un autre selon que les gens ont des voix aiguës ou graves; mais, dans la mesure où le corps du tuyau le plus long, à savoir le fa sous le gama-ut (5) au pédalier, comporte, du bord supérieur jusqu’au pied, seize fois la longueur portée ci-contre (119 mm x 16, soit 1,90 m – environ 5,8 pieds. 6 pieds à Heidelberg ? ), ce sera là à mon avis, une excellente mesure de chœur. (Chormass). Mais si l’on souhaite un jeu d’une quinte plus grave, le c-fa-ut au pédalier doit alors comporter cette longueur (?).

Mais si l’on souhaite un jeu encore plus grave on rabaissera l’une des mesures définies ci-dessus d’une octave. Sur les très grands jeux, où le tuyau le plus grave est de 20, de 24 ou de 30 pieds de long, comme on en trouve en de nombreux endroits, et que les anciens ont construit à grands frais, il n’est pas commode d’entendre distinctement ce qu’on y joue du fait du timbre grave et de l’abondance des tuyaux. De même les organistes ne peuvent y exécuter leurs pièces de manière aussi libre et avec la même maîtrise que sur les petits jeux à cause de la force du vent, de la taille des soupapes, des ressorts de soupapes, des vergettes, des rouleaux d’abrégés et de toutes les autres [pièces] qui alourdissent [le jeu] comme le savent les organiers et les organistes.

En outre pour un

assez petit jeu (d'orgue) je conseillerais de prendre 16 fois la mesure

présentée plus haut (119 mm x 16) pour le fa sous

le gama-ut; et pour un jeu plus important, le tuyau le plus grave

aura une longueur double. La cause en est que la plus grande partie du

chant choral finit in gravibus (6);

par exemple in primo tono (7)

: Salve regina, Ave

maris stella, Gaudeamus, Vita Sanctorum, et toutes les autres de la

même sorte conviendront au chœur sur g-sol-re-ut; et il sera

facile d’y joindre un contraténor bassus (frey bass contra)

à l’octave, le pédalier permettant de clausuler et finir

sur le Gama-ut, mais il sera facile également de conduire

le chant choral au pédalier; en effet sur les autres jeux, dans

la mesure où le chant dont il est question ici doit être

exécuté à partir du d-sol-re, le pédalier

ne permet pas de monter à l’octave supérieure, ce qu’exige

parfois le chant choral et le contraténor bassus; l’organiste doit

par conséquent avoir recours au clavier manuel à la manière

de l’usage que l’on observe dans les pays situés au-delà

des frontières allemandes.

Et si là-bas ils utilisent maintenant également le pédalier,

ce n’est pas sans raison, car il est impossible de conduire à la

perfection uniquement avec les mains un chant comportant de nombreuses

voix éloignées les unes des autres; en s’aidant du pédalier

où l’on peut conduire deux ou trois voix, à quoi s’ajoutent

quatre autres au clavier, on peut donc jouer simultanément sept

voix; ce qu’il est impossible de faire au clavier sans l’aide du pédalier.

Non seulement les pièces présentant tant de voix, mais aussi

mainte autre chanson et autre chant à trois ou quatre voix ne sauraient

être exécutés à la perfection au clavier comme

ils sont composés, précisément lorsque les voix s’éloignent

trop les unes des autres de sorte qu’une voix devra céder au profit

de l’autre, ou entièrement faire silence parce que l’on n’aura

pas pu l’atteindre des mains. Soit encore qu’en entrant en trop grande

proximité, deux voix ne convergent sur une seule touche cela ne

se fera de manière plus parfaite et chaque voix n’aura son propre

son et ne sera distinctement entendue que lorsqu’on se servira simultanément

du pédalier et du clavier.

En outre, la mesure de ces tuyaux acceptera également le chant choral en troisième ton, à partir d’a-la-mi-re, comme Pange lingua, A solis ortus, Hostis Herodes, etc.

De même le chant choral en cinquième ton qui monte pratiquement à l’octave supérieure, voire au-delà, conviendra bien au chœur en commençant sur f-fa-ut. Cependant le chant qui ne monte pas dans l’aigu, mais qui demeure toujours dans le grave, comme par exemple en sixième ton, on l’exécutera de préférence sur b-fa-b-mi; un organiste adroit saura s'en tenir à cela selon la voix des chantres.

De même, le

chant choral en septième ton convient également plutôt

à la mesure que nous avons indiquée plus haut qu’à

l’autre mesure à la quinte inférieure, et un tel chant devra,

sur un orgue dont les tuyaux auront ces mesures-ci, être exécuté

sur ses notes et ses touches régulières et naturelles, à

partir de g-sol-re-ut à la manière aussi du premier

ton dont il a été question plus haut. Les deux tons dont

nous venons de parler seront donc intonés sur une même note,

à une hauteur et un son uniques que le chœur pourra chanter correctement

et sans difficulté; mais comme avec l’autre mesure l’organiste

ne peut pas jouer le premier et le septième ton à partir

d’une même note, il intonera le septième sur c-fa-ut;

quant au premier ton, il ne I’intonera pas sur cette touche-là,

mais sur d-sol-re; le choeur devra donc chanter un ton plus haut.

Il en va de même pour [les mélodies] du troisième

ton sur e-la-mi qui sont également intonées

un ton plus haut; l’organiste peut alors jouer en musica ficta le

mi in d-sol-re (8), chose

qu’il est certes facile de faire, mais qui ne convient pas à chacun.

C’est pourquoi, là encore, la mesure des tuyaux dont nous avons

parlé en premier est la meilleure, car le premier et le septième

ton demeurent en un ton unique, sur g-sol-re-ut, et le troisième

ton à partir d’a-la-mi-re n’est plus que d’un ton trop haut

(par rapport au premier et au septième); il sera donc très

facile d’exécuter sur les orgues les trois tons en question sur

les deux touches sol et la dont on a parlé et il

sera tout aussi commode pour le chœur de les suivre dans son chant. Mais

lorsqu’un chant en troisième ton monte trop haut dans l’octave

et tend à la dépasser, l’organiste préférera

exécuter ce dernier à partir d’e-la-mi. Il y a beaucoup

de chants qui montent haut et descendent bas, couvrant un intervalle de

douzième ou de treizième; comme certaines séquences

(9) : Laus tibi Christe, De sancta

Maria Magdalena ; Psallite regi, De decollatione Johannis Baptiste,

et d’autres de la même sorte; dans ces derniers, l’organiste saura

s’adapter aux voix du chœur qu’il accompagne.

De même certains chants chorals comme la séquence De Sancta Trinitate, Benedicta sit semper, Et in terra summum, qu’il est de coutume de chanter chez nous, commencent sur le septième et le huitième tons et s’achèvent en premier ton. Il est beaucoup plus pratique pour un organiste de jouer cela en g-sol-re-ut, puisqu’il placera mi et fa sur b-fa-b-mi conformément à la mélodie du chant choral en question. Et s’il doit jouer un tel chant à partir de c-fa-ut, il placera mi et fa sur e-la-mi ou sur f-fa-ut [s’il le joue] en d-sol-re; à moins qu’il sache, ainsi qu’il sied et convient de la part d’un maître organiste, jouer de manière achevée et certaine sur les touches noires, en quoi toutefois tout le monde ne s’est pas rendu maître, la première mesure dont nous avons souvent parlé conviendra mieux de la sorte que la seconde.

Deuxièmement, si la mesure que nous venons de décrire est meilleure que l’autre, la raison en est que le chant choral ne clausule pas aussi souvent en a-la-mi-re qu’avec l’autre mesure, car dans la clausule sur a-la-mi-re le post-sol (10) est trop haut, comme nous le verrons plus loin (chapitre 3).

Troisièmement,

la première mesure que nous venons de décrire est la meilleure

à cause de certains nouveaux registres ou tuyaux, comme les courtauds

ou les cromornes et les trompettes, comme on les fait à présent,

lesquels dans l’autre mesure deviennent trop aigus ou trop graves, et

ne reçoivent pas leur juste proportion, comme en cette dernière.

Si l’on pouvait monter ou rabaisser les jeux des orgues d’un ton afin

qu’ils soient accordés à la hauteur convenant au chœur,

cela serait d’un grand avantage tant pour les organistes que pour les

chantres. Comme j’ai entendu dire, on aurait construit, il y a quelques

années un positif de ce type, mais de jeux d’orgues entiers je

n’en connais qu’un seul qui, avec son positif de dos, ses deux claviers,

son pédalier et tous ses registres qui sont nombreux et étranges

soit susceptible d’être monté ou baissé d’un ton;

et cela aussi souvent que l’on veut ou que l’exige le chœur ou tout autre

chant; il s’agit de l’orgue sur lequel je joue chaque jour. De tels jeux

sont particulièrement pratiques, voire indispensables ad cantum

mensurabilem, là où l’on dispose d’une chapelle et de

chantres; il arrive en effet que deux messes ou plus, de même que

le magnificat, soient composés à partir d’un seul et même

ton, d’une seule ligne ou d’un seul espace interlinéaire, et demandent

cependant, l’une, d’être chantée un ton ou une note plus

haut que l’autre. Ainsi, il arrive que les deux messes en sixième

ton par exemple soient composées en c-sol-fa-ut et que le

contraténor bassus demeure dans l’une des messes en c-fa-ut

sans redescendre plus bas, et que dans l’autre messe le contraténor

bassus descende d’un ton ou de plus, par exemple en fa in b-mi ou

en a-re; là précisément où cela est

trop bas pour les basses, de sorte que leur voix perd en force par rapport

aux autres, il est donc nécessaire d’exécuter le chant en

question un ton plus haut. Mais dans la mesure où la première

messe, ou le contraténor bassus d’un autre chant, atteint le c-fa-ut

sans descendre plus bas et que l’on décide de la jouer sur

un jeu à partir du c-sol-fa-ut, l’autre messe demande à

être transposée en d-la-sol-re; on trouvera alors

les syllabes fa en d-la-sol-re, mi sur la touche noire du

post-ut ou cis, re en b-fa-b-mi en b dur, et

l’ut en a-la-mi-re; mais les organistes qui ne se sont pas

exercés à cela n’y parviennent que difficilement, voire

pas du tout. Mais dans la mesure où il est possible de monter le

jeu d’un ton, comme nous l’avons dit plus haut, l’organiste joue à

partir du c sol-fa-ut et cependant les tuyaux sonnent en

d-la-sol-re.

Le troisième

chapitre enseigne comment, troisièmement, il s’agit de prêter

une attention particulière et de s’appliquer à faciliter

aux organistes l’usage des jeux; on veillera à ce que le clavier

manuel présente 24 touches naturelles (claves naturales), quatre

fa et quatre la, c’est-à-dire trois octaves et une

tierce majeure (du fa 1 au la 4); les touches ne doivent pas être

trop espacées ou trop larges comme les faisaient parfois les anciens,

ou trop petites ou trop étroites comme on en trouve sur certains

jeux, comme si des enfants devaient y jouer elles seront bien plutôt

d’une mesure telle que l’organiste puisse exécuter quatre ou cinq

sons et plaquer une octave. Cette octave sera d’une longueur égale

au double du trait porté ci-contre (2 fois 99 mm – presque 20 cm).

On veillera également à ce que les touches possèdent

une longueur correcte, car si elles sont trop courtes, lorsque l’on joue

d’une main deux ou trois sons, et plus particulièrement sur les

touches noires, la planche qui limite le clavier

(13) est trop proche et incommode fort l’organiste.

Il est donc nécessaire que les touches noires et les touches blanches

dépassent la planche d’une bonne longueur. On trouvera ci-contre

les longueurs qu’elles doivent présenter. Le plus petit trait indique

de quelle longueur la touche noire (feinte) s’avancera devant la planche

(68 mm), le trait le plus long donne la dimension de la touche naturelle

(103 mm). Les touches noires doivent également ne pas être

trop minces ou trop basses afin qu’en les touchant elles ne s’enfoncent

pas en dessous du niveau des autres, mais demeurent au-dessus, afin de

ne pas entraîner dans leur course les touches voisines et les faire

sonner. On ne fera pas un clavier trop dur ou trop résistant, mais

au contraire aussi doux et souple que cela sera possible. On se servira

à cet effet de rouleaux d’abrégé (Weflen) de

petite dimension, de même de soupapes (Ventil) longues et

étroites, en bois de sapin, bombées des deux côtés

vers l’arrière et munies d’un rebord acéré; le vent

ne parviendra pas à les maintenir aussi fortement fermées

que celles qui sont larges.

De même les

ressorts de soupape (Schern) ne doivent pas être trop courts,

sinon ils rendent le clavier dur et résistant. On veillera également

à accrocher les vergettes (Zug) aux soupapes de manière

à ce qu’elles s’ouvrent aisément sans que toutefois les

touches ne s’enfoncent trop; lorsqu’elles sont accrochées à

l’avant des soupapes, les touches doivent descendre plus bas que lorsqu’elles

sont accrochées plus en arrière. On veillera également

aux fers d’abrégés (Ermlein der Wellen); dans la

mesure où les trous dans lesquels sont accrochées les vergettes

se trouvent à proximité des abrégés, le clavier

devient d’autant plus dur et plus résistant; et plus on les éloigne

des abrégés, plus celui-ci gagne en légèreté

et moins il demande d’effort; de même on veillera à la manière

dont on suspendra les vergettes aux touches, car des longues suspendues

à la verticale des touches et des vergettes légères

en bois de sapin, contribuent à rendre aisé le jeu du clavier

en ce que les touches ne descendent pas trop bas ou ne sont pas trop dures,

comme cela arrive lorsqu’on ne veille pas à ces choses-là;

il est en effet très important de pouvoir jouer de cet instrument

et d’exécuter les traits comme il est aujourd’hui en usage, ce

que les organiers feraient bien de prendre en considération afin

de rendre les jeux propres à l’usage auquel ils sont destinés,

Il faut y jouer avec les doigts, le clavier doit donc ne pas être

dur, raide ou sec, comme si l’on frappait les touches avec des

maillets ou des marteaux de tonneliers.

Chaque chose doit répondre à sa fonction; un couteau qui

ne coupe pas ou un cheval qui ne marche pas sont inutiles car ils ne répondent

pas à l’usage pour lesquels ils ont été fabriqués

ou créés. Ainsi ces organistes, quel que soit le talent

dont ils ont été dotés par Dieu et par la nature

et qu’ils ont développé par la diversité de leur

travail, ne viennent pas à bout de pleins jeux groupés (Blockwerck)

d’une facture aussi maladroite, et doivent le plus souvent abandonner

ce [jeu] d'artiste qui leur est agréable et nécessaire,

et qui procure également aux autres du plaisir et de la joie, et

dont l’ignorance d’organiers incompétents les prive. Si les outils,

grâce auxquels ces organiers gagnent leur pain leur étaient

tout aussi inutiles que le sont leurs orgues pour les organistes, ils

changeraient d’avis et mettraient plus de soin à la tâche.

Pour bien réaliser librement au pédalier un contraténor bassus il est à mon avis nécessaire de disposer d’une douzième à partir du fa sous le gama-ut jusqu’au c-sol-fa-ut, c’est-à-dire de douze touches naturelles y compris les demi-tons intermédiaires (de fa 1 à ut 3); sur un tel pédalier on pourra réaliser bien des choses, on peut jouer non seulement une voix dans le haut ou dans le bas, mais aussi deux ou trois voix simultanément; cela sonne tout à fait pleinement et magnifiquement avec les autres voix ; mais il est tout aussi agréable d’écouter deux voix au pédalier, puis de nouveau au clavier, et ainsi de suite selon l’intelligence et le savoir-faire de l’organiste; cela comme une modification étrange mais plaisante pour l’oreille. Et quoique certains estiment que les deux demi-tons inférieurs du post-fa et du post-gama-ut sont inutiles, pour la raison évoquée plus haut, on ne les omettra pas; c’est comme si l’on se gâtait une bonne échelle en lui ôtant deux degrés. Ceux qui partagent cet avis et en parlent ainsi se trompent; j’ai dit et montré à certains d’entre eux combien ces touches en question servent bien le chant choral et d’autres bonnes consonances. Mais le fait que ce n’est pas à la portée de tout un chacun de s’en servir, cela ne doit pas justifier leur absence et permettre de laisser un jeu tout entier incomplet; ce serait comme si quelqu’un désirait une maison mais qui, pour cette raison qu’il lui importerait peu de conserver des fruits, des grains ou du vin, se refuserait à construire une cave ou un grenier. Car celui qui succédera au propriétaire de cette maison et qui, lui, aura à se servir de la cave et du grenier ou de la huche pour y serrer ses provisions, aura alors à se dédommager de la maladresse du précédent propriétaire, car la maison ne sera pas parfaite.

En outre les touches du pédalier ne doivent pas être trop minces ou trop fragiles car elles risqueraient facilement de se briser, comme cela se produit parfois; elles seront donc solides, d’un bon bois, de sorte que si quelqu’un, comme cela se produit quelque fois lorsque la banquette est trop à l’étroit, devait marcher sur le clavier, les touches n’en souffrent pas.

De même, les touches en question ne doivent être ni trop courtes ni trop longues, mais d’une mesure convenable de sorte qu’une touche, depuis la planche par où elle passe jusqu’au liteau qui repose sur elle à l’arrière, ait cinq fois la longueur portée ci-contre (5 x 61 mm = 30,5 cm).

De même, veille à ce que ces touches ne soient ni trop étroites ni trop larges comme on les trouve en beaucoup d’endroits, mais d’une mesure moyenne, utilisable par chacun et qui permette de tenir deux sons d’un seul pied. Donc, que la largeur de trois touches, y compris les deux intervalles qui les séparent, ait la dimension portée ci-contre (185 mm).

En outre, les touches et les intervalles qui les séparent n’auront

pas la même largeur mais les touches seront plus étroites

et pas aussi larges que les intervalles; l’organier veillera à

cela et à toutes les choses de même ordre et donnera à

chaque chose sa mesure.

De même, l’espace compris entre le panneau (Wellenbrett)

(15) au bas duquel passent les touches du pédalier

et le banc qui en forme la limite arrière, ne sera pas trop étroit;

on laissera environ un espace de deux pieds afin que l’on puisse mettre

les pieds l’un derrière l’autre et les croiser, aussi bien dans

l’exécution des traits (lauff werck oder gerede) au pédalier.

De même, l’avant

des touches noires ne doit pas se dresser vers le haut, mais descendre

horizontalement; elle dépassera la planche (Brett) du cinquième

de la longueur des touches longues représentée plus haut

(61 mm); elles ne seront pas aussi hautes que Iongues ; cela sert volontiers

à renforcer la précision du contraténor bassus.

De même, le b-dur ou mi in b-fa-b-mi qui se trouve

au haut du pédalier sous le c-sol-fa-ut ne doit pas être

une touche longue comme son octave b-dur au bas du clavier; mais

elle sera courte et élevée comme les autres touches noires;

ainsi le b-fa-b-mi ou b-mol demeurera tel que nos prédécesseurs

l’ont utilisé, ce qui convient également aujourd’hui à

chacun, car jusqu’à présent il n’y avait que peu d’orgues

qui disposaient de touches au delà du b-fa-b-mi-b-mol; mais

si le b-mol du haut, celui dont nous parlons, est en position

de touche noire et le b-dur on position de touche naturelle, à

la manière de son octave inférieure, ainsi que je l’ai trouvé

sur certains jeux, l’organiste trouvera cela tout à fait impropre

et risquera de commettre souvent des erreurs. Afin d’éviter ce

genre de choses et de s’épargner une trop grande attention ou de

changer ses habitudes, la forme habituelle de cette pièce est la

meilleure.

De même, les claviers manuels doivent être placés suffisamment haut au-dessus de celui du pédalier afin que l’organiste ne butte pas avec ses genoux contre le clavier. Car lorsqu’il y a deux claviers et que celui du dessous est trop bas, l’organiste n’a guère de place, surtout lorsqu’il a de longues jambes; il n’est guère commode d’indiquer quelle hauteur il doit y avoir entre le pédalier et les claviers ou encore la hauteur que doit avoir le siège, étant donné que les personnes sont les unes plus grandes, les autres plus petites. Cependant je veillerais à ce que la distance séparant le clavier supérieur des touches du pédalier comporte six fois la longueur portée ci-contre (6 x 153 mm = 91,8 cm). Si donc ils sont à cette distance l’un de l’autre, cela devrait convenir, à mon avis, à un homme de taille moyenne. Mais un jeu ne comporterait-il qu’un seul clavier, on rabaissera dès lors quelque peu ce dernier.

Lorsqu’il y a deux claviers et que le clavier supérieur se trouve environ à hauteur de hanche ou de ceinture lorsque l’organiste est assis, je pense que cela est correct, car lorsqu’il faut tenir les mains au-dessus du niveau des coudes, le jeu est plus difficile et plus dur que s’il faut les tenir à cette même hauteur ou plus bas.

De même, le banc sera assez haut afin que l’organiste puisse laisser pendre et balancer ses pieds au-dessus du pédalier; car lorsque le banc est trop bas, de sorte que les pieds reposent sur le pédalier, il doit les soulever à chaque note; il ne parviendra pas à exécuter beaucoup de traits (gerede oder lauff werck) au contraténor bassus.

De même, si les touches du pédalier reposent dans certains jeux à deux ou trois doigts au-dessus du sol, et si le liteau (die Leyst) qui passe à l’arrière au-dessus des touches est aussi d’une certaine épaisseur et d’une certaine hauteur, la hauteur du banc ne doit pas alors être mesurée à partir du sol ou du liteau, mais à partir des touches du pédalier cinq fois la longueur portée ci-contre (5 x 132 mm = 66 cm).

De même, le banc ne doit pas être cloué, mais on doit pouvoir le rapprocher ou l’éloigner du clavier au gré de chacun. Car dans certains jeux, parmi ceux qui disposent de deux ou trois claviers, le clavier supérieur pénètre à tel point dans le jeu qu’il est difficile à atteindre et par là ne répond pas aux exigences d’un bon jeu.

De même, on disposera du feutre ou du cuir sous les claviers afin d’étouffer leurs claquements et leurs heurts; il arrive en effet que les touches des claviers et du pédalier ainsi que les abrégés et les vergettes couvrent les sons des tuyaux de leur tintamarre et plus précisément lorsque l’on joue sur des registres faibles. Il vaut mieux réserver cela pour la Semaine Sainte avec ses crécelles de bois que pour l’orgue. De même les claviers ne doivent pas faire de mouvement de va et vient de sorte que l’on risque de coincer ses doigts; mais il faut qu’ils demeurent en place et que l’on enfonce également entre les touches une pointe ou un fil de fer afin que les touches ne s’immobilisent les unes les autres. Par ailleurs on évitera ainsi qu’en attaquant des tierces ou des quintes, les touches intermédiaires ou adjacentes soient enfoncées et bloquées par celles-ci de sorte qu’elles sonnent avec elles et dénaturent de leurs sons les autres, comme cela arrive fréquemment sur de nombreux jeux.

Il est également pratique et agréable de disposer les claviers et le pédalier correctement les uns au-dessus des autres et de les répartir proportionnellement; car, quoique le pédalier ne présente que 12 touches, à savoir la moitié des claviers, il s’étend toutefois beaucoup plus loin que les claviers à cause des intervalles ; il est donc nécessaire de veiller à ce qu’aucun de ces claviers ne déborde trop du côté droit ou du côté gauche, mais qu’ils soient disposés de manière égale afin que l’organiste soit assis aussi commodément que possible et qu’il n’ait pas à se courber, à se pencher sur le côté, à rechercher ou avoir recours à quelque autre expédient. J’ai trouvé en effet il y a vingt ans aux Pays-Bas (16) un jeu où le pédalier était tellement décalé par rapport aux claviers, que lorsqu’on jouait aux claviers et que l’on désirait encore y joindre le pédalier, il manquait encore une quarte par rapport à la disposition traditionnelle, de sorte qu’ils sonnaient, [l’un] plus haut, [l’autre] plus bas et ne concordaient donc pas comme il se devait, Mais l’organiste de l’endroit était habitué à cet état de chose et habile [à s’en servir] alors que d’autres disaient en le critiquant qu’il le voulait ainsi et non autrement à cause des étrangers afin d’avoir cet avantage sur eux. Lorsque la touche inférieure du clavier manuel, à savoir le fa sous le gama-ut. se trouve à la hauteur de l’a-re du pédalier — ou entre l’a-re et le gama-ut — et que la touche supérieure du clavier, à savoir a-la-mi-re, se trouve à la hauteur du b-fa-b-mi du pédalier — ou entre b-fa-b-mi et a-la-mi-re —, il me semble que les claviers sont alors correctement disposés l’un au-dessus de l’autre et se prêtent à l’organiste des deux côtés, aussi bien vers le haut que vers le bas.

Le quatrième chapitre traite des tuyaux. Ceux-ci ne doivent pas être minces ou fragiles, mais d’une épaisseur et d’une solidité suffisantes pour résister au temps. De plus, pour des principaux particulièrement solides, comme pour les autres tuyaux, on choisira plutôt l’étain que le plomb. Certains utilisent le plomb pour les fournitures (Hintersatz) parce qu’il est moins coûteux, tout en pensant que ces mêmes tuyaux produiront des sons plus doux que ceux en étain; mais la différence est minime; de plus, le plomb n’est pas aussi résistant et aussi stable que l’étain, car au contact de l’humidité il s’oxyde facilement et perce par endroits. En outre il est mou et tendre, de sorte que les rats et les souris en les attaquant avec leurs dents ou en les renversant leur causent plus de dégât qu’à ceux en étain. C’est pour cette raison et pour d’autres encore que l’on n’aura aucun avantage à utiliser seulement du plomb pour les tuyaux. Certains font un alliage, moitié plomb, moitié étain, soit plus, soit moins, chacun selon son idée; mais à mon avis, l’on prendra moins de plomb et plus d’étain, voire même de l’étain pur, ce qui est encore mieux et plus solide, assurément ce métal est plus dur à travailler et à couper, surtout quand il est nécessaire de diminuer ou de corriger les tuyaux lorsqu’on les accorde; c’est la raison pour laquelle les organiers préfèrent travailler et couper le plomb ou du plomb mélangé plutôt que de l’étain pur. Il ne faut pas tolérer de telles considérations, mais veiller plutôt à l’intérêt de l’église et à ceux qui en supportent les charges financières.

Mais on peut également rendre l’étain plus dur et plus solide qu’il ne l’est par nature; s’il peut répondre au présent usage, je n’en sais rien; le plus sûr, à mon avis, est un bon étain anglais, un étain d’alluvion ou d’Oberstdorf; fréquemment utilisés et en grande quantité, ces derniers ont fait leurs preuves.

On s’appliquera de même à bien entonner les tuyaux afin qu’ils émettent le son correct qu’ils doivent rendre; qu’ils ne passent pas à la quinte ou à l’octave; qu’ils ne sonnent pas en sifflant, ne murmurent pas en sonnant à moitié ou même ne soient totalement muets. Mais lorsqu’on attaque une touche du doigt, si rapidement ou si approximativement cela soit-il, ils parleront pleinement et ne manifesteront nulle défaillance.

Par ailleurs les organiers donnent à leurs tuyaux une certains taille (Mensur), aux uns une taille plus courte (kurz), aux autres une taille plus longue (lang), que ce soit le cinquième, le sixième, le septième, ou n’importe lequel des intermédiaires, ou plus, ou moins, selon le bon plaisir d’un chacun (17); la taille (Mass) longue sonne de manière plus douce que la taille courte. Cependant la taille courte répond plus rapidement que la longue. Je conseillerais donc ceci, comme je l’ai souvent prôné et comme j’ai ordonné de le faire, à savoir que le principal (Principal) dans un [plein-] jeu, ce registre que certains appellent copeln ou flûtes, soit composé de manière à ce que, lorsque la fourniture, la cymbale et tous les autres ont été retirés et que les principaux parlent tout seuls, chaque chœur [répondant] au clavier possède deux tuyaux égaux; [présentant] toutefois deux tailles (Mensur) différentes, l’une un peu plus courte que l’autre. Ainsi le tuyau long communique au tuyau court sa douceur et le tuyau court vient en aide au tuyau long afin qu’ils sonnent simultanément; on entendra ainsi la justesse avec laquelle joue l’organiste, ce qui, autrement, était à peine audible ou compréhensible, dans la mesure où les organiers se sont seulement appliqués à construire des tuyaux d’une taille (Mass) longue, mais sans avoir su les disposer correctement. C’est ainsi qu’il arrive souvent qu’une touche au clavier ou au pédalier mette le temps d’un Ave Maria à faire parler correctement le tuyau, voire même qu’elle n’y parvienne pas. Et cela encore dans les jeux qui viennent d’être construits, vérifiés, montés et déclarés comme étant corrects, de sorte que c’est à faire pitié que de voir avec quelle insignifiance et quelle légèreté on veille aux biens spirituels.

CINQUIEME CHAPITRE.

Le cinquième

chapitre traite des registres. Il n’est pas recommandable de monter trop

de registres, précisément ceux qui sonnent à peu

près de la même manière; on accordera par contre toute

son attention à ceux que l’on entend et dont on reconnaît

distinctement le timbre. Huit ou neuf registres bien composés et

bien distincts les uns par rapport aux autres sauront procurer un grand

plaisir à l’oreille.

Tout d’abord, le principal certains l’appellent koppeln ou flûtes.

On trouvera ensuite une octave d’une taille (Mass) longue, ou lorsque

le jeu est très grand, une double octave.

Pour le troisième registre, une taille courte et large (kurz

weit Mass) que certains nomment cor de chamois, également une

Octave au-dessus du principal ou dans un grand jeu une double octave.

Une cymbale ne doit pas être aussi importante que certains la font,

de sorte que l’on entende pratiquement les octaves et les quintes comme

autant de registres différents. [Les chœurs] seront petits [et]

scintillants (scharf schneiden) afin qu’on ne perçoive pas

trop facilement la nature des sons qui les composent; ainsi leur timbre

s’associera à tous les registres. Ensuite une fourniture (Hintersatz).

Ensuite, sixièmement, les courtauds (Rauschpfeïffe),

une sorte de chalumeau (Schalmey). Ensuite, septièmement,

un claquebois (hultze Glechter) (18);

il s’agit d’un jeu étrange et d’une sonorité bizarre, plus

particulièrement dans les graves (in gravibus), où,

à mon avis, il sonne comme ces pots sur lesquels frappent les jeunes

compagnons avec des cuillères.

Le huitième lorsque le cornet (Zink) est correctement fait,

il sonne effectivement ainsi que j’ai pu l’entendre, presque comme l’instrument

de ce nom (il s’agit de tuyaux à anche).

L’on fait également un registre qui ressemble, paraît-il,

aux flûtets (Schwegeln = galoubet (19));

je laisserai à d’autres le soin de juger de la pertinence de

cette ressemblance; mais, certes, il peut arriver chaque jour que l’on

modifie ou que l’on améliore quelque chose.

Il y a un autre registre actuellement en usage que l’on devrait à

mon sens incorporer à tout plein-jeu d’orgue; il s’agit de celui

qui a été fabriqué avec très grand art pour

notre très excellent Seigneur, l’Empereur Romain, il y a à

peine cinq ans (20); ce petit

instrument ressemble à un positif, une régale ou une super-régale;

sa sonorité est charmante et étrange à l’ouïe;

et ses tuyaux causent la plus grande surprise; mais celui qui ne les connaît

pas est incapable d’en imaginer la forme, la proportion (Proportz)

ou la taille (Mensur); le savoir-faire progresse de jour en

jour et se propage. Les enfants d’Adam ne chôment pas.

Mais quant à savoir comment sont faits les tuyaux dont je viens de parler et ceux que nous évoquerons plus loin, je n’en dirai rien ici par complaisance envers les organiers afin que l’on ne m’accuse pas de dévoiler les secrets de leur art et de les divulguer en en tirant un profit ou de récolter ce que d’autres ont semé, Ils jouissent à bon droit de leur travail, leur art et leur adresse.

Au pédalier

l’octave s’associe bien avec le principal; mais que le principal puisse

être retiré lorsqu’on voudra faire sonner l’octave seule

ainsi que la fourniture.

Ceci vaut également pour la trompette (Trompete) ou le trombone

(Posaune). Certains mettent aussi au pédalier une cymbale

et une petite octave, ce qu’ils appellent une seizième (Sedetzlein);

à mon avis, ces deux n’ont rien à faire ici.

Il est bon que l’on puisse tirer au clavier et au pédalier chaque

registre indépendamment l’un de l’autre. La raison c’est pour que

l’on puisse jouer n’importe quel chant composé à voix égales

(mit gleichen Stimmen) aussi bien au clavier qu'au pédalier,

car celui-ci ne conviendrait à aucun orgue où le pédalier

serait plus grave d’une octave ou davantage que le clavier; les bons intervalles

et consonances seraient inversés et modifiés; des quintes,

par exemple, se transformeraient en quartes, des tierces en sixtes. C’est

pourquoi il est nécessaire de [pouvoir] retirer les principaux

afin de laisser au chant sa spécificité (Art) et

cela n’est possible que si les principaux du clavier et les octaves du

pédalier vont ensemble (21)

ou que, avec d’autres registres, le pédalier ne soit pas à

une octave en dessous du clavier, mais qu’ils aient des sons identiques.

Il est également bon de tirer tous les registres [indépendamment

les uns des autres] afin que l’organiste puisse faire entendre chaque

registre l’un après l’autre, ainsi qu’il le jugera, ou comme il

plaira à d’autres. Il sera alors tout à fait amusant d’entendre

deux registres ensemble, comme les cymbales avec les principaux ou d’autres

dont on a parlé plus haut.

Certains jeux présentent au clavier divers sons que l’on peut registrer

individuellement; mais il n’en va pas de même au pédalier.

Je connais en effet un jeu de facture honnête, construit non sans

grands frais dans une riche et somptueuse abbaye; la fourniture ne peut

pas être retirée au pédalier, ce qui constitue un

défaut majeur; il s’agit là d’un oubli grossier dont on

se dispenserait bien au prix de cent gulden.

On peut associer les

registres selon de très nombreuses manières et les varier,

produisant ainsi à l’écoute des sonorités insolites.

Aussi n’y a-t-il aucun registre qui s'accorde mal avec les courtauds et

les trompettes, et d’autant plus particulièrement que la fourniture

tranchera nettement et proprement et ne se présentera pas comme

une grande fourniture (Mixtur); associée aux deux registres

dont on a parlé plus haut, à savoir les courtauds et les

trompettes.

Il y a un registre en chacun des chœurs de quintes et de tierces aux sonorités

grossières (groben quinten und terzen); il est impossible

d’y faire sonner le moindre intervalle (Concordantz), car quels

que soient les touches ou les chœurs que l’on fait sonner ensemble, ils

produisent des dissonances et sonnent mal, ce qui va tout à fait

à l’encontre de la musique et n’a aucune valeur ainsi qu’en jugera

n’importe qui ayant du bon sens.

Ils font également un registre d’un tuyau par chœur qui sonne à

une quinte au-dessus du principal ou du ton normal du jeu; celui à

qui cela plaît en louera les avantages! Je parle en connaissance

de cause : on fait de nombreux essais, un jour ceci, le lendemain cela.

Il est aisé d’apprendre aux frais d’autrui lorsqu’on n’a pas à

se soucier de son salaire et que l’on dispose de suffisamment de matériau.

On trouve certaines personnes qui méprisent les autres, se glorifient

et font étalage de leur personne et qui, cependant, la première

occasion venue, n’agiront pas différemment des autres. A gaspiller

de l’argent, il vaut mieux le dépenser pour les Saints que pour

de tels artisans.

Il en va de même pour les positifs. Ils en mettent deux ou trois

dans un jeu l’un à l’arrière, l’autre à l’avant,

le troisième dans le jeu; [cela] ne sert à rien d’autre

qu’à prolonger le temps de [travail] et à augmenter la somme

des dépenses inutiles ; beaucoup de sauce et peu de poisson.

Un bon positif de dos (Positif zu rück) me suffira avec pour

registres, par exemple, des principaux en bois ou avec des tuyaux en étain,

mais intonés à la manière de bois, à quoi

s’ajoute un petit cor de chamois, une bonne petite cymbale d’un timbre

pur et une petite fourniture; chaque registre doit pouvoir être

tiré isolément et servir à part; quant aux autres

registres du jeu, la petite fourniture du positif sonne par exemple particulièrement

bien avec les courtauds. De même, les tuyaux en bois au positif

associés à l’octave au clavier sonnent de manière

très étrange mais agréable à l’oreille, que

les voix égales soient rapprochées ou éloignées

les unes des autres. Certains prétendent sur ce point que les courtauds

et les trompettes ne sont pas stables ou ne tiennent pas ; ce n’est pas

là mon avis, mais je pense qu’ils dureront longtemps si on leur

donne à chacun leur taille et leur proportion (Proportz) correctes.

Je peux montrer des courtauds et des trompettes qui sont restés

pendant neuf ans environ dans un jeu et ont été joués,

sans qu’entre temps la chaleur ou le froid ne les aient altérés;

bien au contraire, ils sonnent à ce jour aussi parfaitement qu’au

premier. S’il arrive occasionnellement que dans un jeu deux ou trois de

ces tuyaux s’altèrent, l’organiste, sachant ce qu’il en est, saura

aussitôt y remédier. C’est pourquoi l’on ne dédaignera

pas les registres en question car ils réjouiront l’oreille par

la nouveauté, la splendeur, l’enjouement et l’originalité

à la gloire de Dieu; leur facture et leur entretien sont aisés.

Enfin lorsque l’on tire les registres, il est plus facile de les tirer vers le haut, vers le bas ou de côté que en avant vers l’organiste, ceux qui dépassent de la console (Corpus) d’une longueur d’empan doivent être tirés avec difficulté et force, ne contribue en aucune manière au ménagement [de l’orgue].

Le sixième chapitre traite de la fourniture (Mixtur) ou Iocatz; il revient à chaque organiste de considérer la hauteur et la largeur ou la grandeur de l’église et de régler en conséquence la puissance de la fourniture tout en tenant compte de la grandeur ou de la petitesse du jeu; dans le petit jeu dont la mesure a été donnée au second chapitre, seize, dix-sept ou dix-huit tuyaux environ sur le chœur supérieur suffiront à mon sens dans une grande église et seront suffisamment audibles, par ailleurs la mixture doit nettement trancher, non pas à l’aide de quintes ou de tierces que l’on devra à peine entendre et qui contreviennent à l’homme de bon sens pour lequel elles sonnent avec plus de laideur que de gaieté. Elles ne produisent rien d’agréable, mais gâtent au contraire beaucoup de bons intervalles (Species) et accords (consonantzen) par leur criaillerie; on remarquera cela de la manière suivante lorsqu’on touche une autre quinte c-fa-ut et g-so/-re-ut chacun comportant lui-même déjà une quinte, celle-ci étant d-la-sol-re pour g-sol-re-ut, il résulte donc une dissonance d’une neuvième ou d’une seconde avec le c-fa-ut du bas. Les tierces produisent des dissonances analogues en associant l’e-la-mi au c-fa-ut, la quinte en e-la-mi, à savoir b-fa-b-mi, sera la septième de c-fa-ut. Et ce n’est pas seulement le cas pour les quintes telles qu’elles ont été faites par les anciens et telles qu’on les trouve encore sur certains jeux, mais aussi pour celles qui sont à l’octave supérieure, à la douzième même si elles ne sonnent pas aussi fort ou dur que les précédentes; on tâchera toutefois de les éviter car, aussi petites soient-elles, on les entend, que ce soit au clavier et au pédalier. Il ne faut pas non plus surcharger d’autres grands tuyaux qui rendent le jeu rauque et grossier et le font grogner comme des pourceaux. Au contraire, à l’aide de petits tuyaux qui seront correctement proportionnés, on fera une bonne fourniture tranchant en douceur et quoique celle-ci puisse également comporter de petites quintes, on ne devra cependant pas les entendre; elles contribuent au contraste et à la puissance.

Au septième chapitre il est dit que chaque chœur doit être par lui-même pur et régulier, mais aussi que les chœurs, les uns par rapport aux autres, du bas jusqu’en haut, doivent être correctement proportionnés; ils ne doivent pas se couvrir les uns les autres, l’un devant sa puissance à de bons tuyaux, le chœur d’à côté devant sa faiblesse à ses mauvais tuyaux ou aux trois ou quatre tuyaux qui lui font défaut d’où il résultait que tous ne sont donc pas en excellent état. Quelquefois on trouve des chevilles enfoncées en avant des tuyaux, dans les trous de la laye; ceci est presque aussi laid et constitue un grand défaut que lorsque les chœurs ne sont pas égaux, en un endroit, en haut, dans le déchant (Discant), ou en bas, ils sont plus forts ou plus faibles. De même, le pédalier et le clavier doivent nettement se distinguer l’un de l’autre.

De même dans chaque registre on comparera les chœurs afin qu’il n’y ait pas un tuyau qui sonne librement et fort et que l’autre I'on ne l’entende à peine de moitié, comme on l’a dit plus haut.

De même, il est nécessaire que chaque touche, sur l’ensemble du clavier et registre, ait son propre chœur et ne soit pas une fiction comme dans certains jeux lorsqu’un ou plusieurs registres ne peuvent descendre plus bas que le c-fa-ut ou b-mi, et que les touches plus basses parlent à d’autres registres ou même demeurent muettes; ceci est le fait d’une mauvaise facture et il est maladroit de la part des organiers d’estropier et de mutiler ainsi un jeu car, comme le dit le philosophe, un élément difforme modifie profondément le corps tout entier en lui donnant une forme disparate. Quelles sont alors la correction et l’harmonie d’un jeu auquel manquent de nombreux membres?

Le huitième

chapitre traite de l’accord des orgues et indique le moment auquel il

convient de le faire, la manière dont chaque chœur doit être

accordé dans les aigus ou dans les graves, la manière dont

on y réalisera les intervalles ou les accords, à savoir

l’unisson, la quinte, l’octave, la quarte, la sixte, la tierce, au moyen

desquels s’effectue toute la musique vocale ou instrumentale. (Consulter

une version simplifiée de ce tempérament).

Mais il est inutile d’exposer ici comment se divisent et se nomment

selon la perfection ou l’imperfection les intervalles ici considérés;

nos autores et les musiciens leur ont consacré suffisamment

de pages. Quand bien même l’on tient à introduire ces intervalles

en question, chacun dans sa perfection et sa totalité, — et c’est

bien ainsi qu’ils sonnent le mieux à l’oreille, lorsqu’on s’en

sert isolément —, une fois assemblés deux par deux ils ne

concordent cependant jamais, tandis que chacun d’eux est parfait par lui-même;

prenons par exemple une quinte entière c-fa-ut et g-sol-re-ut

: si la tierce qui en forme le milieu s’accorde bien avec le

g-sol-re-ut comme tierce imparfaite ou tercia minor semi-ditonus

elle formera par contre avec c-fa-ut une tierce parfaite ou

tercia major ditonus qui ne sera pas bonne, à savoir trop

haute; car lorsque les quintes sont justes, les tierces comme celles que

nous venons d’évoquer sont alors trop hautes, épouvantables

et dures.

Tu pourras expérimenter cela de la manière suivante prend

f-fa-ut, ensuite quatre quintes les unes à la suite des

autres, la dernière donnera donc a-la-mi-re, à savoir

une tierce parfaite ou une double dixième et une double Sixte trop

hautes par rapport à f-fa-ut et c-sol-fa-ut.

Si tu ne composes ensuite que des tierces justes, les quintes seront

alors trop hautes; prend quatre tierces l’une à la suite de l’autre,

c-fa-ut, e-la-ml, g-sol-re-ut, b-fa-b-mi, d-la-sol-re, tu verras

alors l’état des quintes; et il en va ainsi de même avec

les autres.

De même, si

l’on superpose trois tierces parfaites, chacune étant bonne en

elle même, le dernier son sera à l’octave du premier, mais

toutefois trop bas et pas assez haut, comme par exemple c-fa-ut, e-la-mi,

post-sol (sol#) ou fa in a-la-mi-re (la b), et c-sol-fa-ut. Si l’on

prend par ailleurs une quinte parfaite et sur cette même quinte

une quarte bonne en elle-même, cette dernière sera alors

trop haute par rapport à la première et [l’octave ainsi

obtenue ne sera] pas une bonne octave; ainsi c-fa-ut, g-sol-re-ut,

c-sol-fa-ut : c-sol-fa-ut est trop haut par rapport au c-fa-ut

de l’octave inférieure.

Si l’on monte ensuite de quatre quartes comme par exemple gama-ut,

c-fa-ut, f-fa-ut, b-fa-b-mi, post-re (ré #) ou fa in e-la-mi-post

(mi b), le même post-re sera à une sixte ou à

une double sixte, mais trop basses, par rapport à g-sol-re-ut,

ou à gama-ut.

Mais comme les intervalles sont bons lorsque chacun est pris pour

soi, et ne peuvent s'accorder les uns les autres ou se supporter mutuellement,

il faut donc les amputer chacun et les réunir afin que l’un contribue

à supporter l’autre comme il est décrit ci-dessous de sorte

que l’on puisse les utiliser les uns avec les autres et que les dissonances,

celles que les organiers appellent le loup, soient autant que possible

réparties et disposées là où elles causeront

le moins de désagrément.

Car il n’y a pas d’orgue ou de positif, quelle que soit la nature de ses

tuyaux — qu’ils soient en métal, en bois, en papier, en toile ou

en verre —, ni même d’autres instruments de musique ayant des cordes

métalliques ou en boyau, comme les clavicordes, clavicymbalums,

symphonies, luths, harpes, etc. .. quel que soit le nom qu’ils portent,

et qui présentent tous des demi-tons, qu’il soit possible d’accorder

intégralement et parfaitement en tout point. C’est pourquoi aujourd’hui,

comme sans aucun doute avant nous, on verra la nécessité

d’une application et d’un travail intenses afin de venir à bout

de ce manque et de ce défaut. Il y a douze ans, par exemple, on

a construit un jeu qui possède des demi-tons doubles (doppel

Demitonien) aux claviers et au pédalier. La cause en fut que

les demi-tons habituels étaient soit trop hauts, soit trop bas;

les autres, ceux que l’on appelait semi demi-tons (halb Semitonien)

ou encore ignoten, devaient remédier à cela à

l’aide de leurs tuyaux et de leurs chœurs exceptionnels; mais ce fut en

vain, ils étaient inutilisables. C’est pourquoi il a fallu à

nouveau démonter tout cela, et ce ne fut pas une modeste somme

qu’il fallut engager pour réparer cette sottise ! En construisant

l’orgue dont on vient de parler, les deux organiers en question crurent

apporter quelque chose de neuf, et en tirer de la gloire face à

d’autres maîtres, quoique ces derniers eussent cependant déjà

essayé et recherché de nombreuses possibilités; mais

tout leur savoir-faire demeurait impuissant; il en fut là comme

des organistes qui désirent acquérir une nouvelle méthode

et se familiariser avec une nouvelle pratique, ce qui, à mon sens,

ne donne rien. Mais puisque tout cela est exposé sans attaque personnelle

et que l’on doit pourtant pouvoir se servir des orgues, je me suis appliqué

à donner aux organistes une instruction et un enseignement, ce

qui, à mon avis, est tout à fait nécessaire et indispensable,

au sujet de l’accord des jeux et de leur tempérament, comme suit.

Mais cela ne s’adressa pas seulement aux organiers, mais aussi aux organistes.

Certains peu instruits ou peu expérimentés en la matière

devraient acquérir de l’adresse, de montrer cela aux organiers,

de les aider et les assister de leurs conseils en vue d’une parfaite réalisation

des jeux (22).

Ainsi, commence sur

f-fa-ut au clavier et prend sa quinte ascendante c-sol-fa-ut

(23); cette dernière, ne l’accorde pas

trop haut ou tout à fait juste, mais abaisse-là (in die

niedere schweben) (24) autant

que l’oreille pourra le tolérer; (et) cependant qu’à l’usage

une telle quinte ne retienne pas facilement l’attention; mais, lorsque

l’on fait sonner les touches ou les chœurs des quintes en question, et

qu’on les maintient un moment, il faut que l’on entende que cela sonne

de manière instable avec des tremblements, résistent et

tendent, tant bien que mal, à se fondre l’un dans l’autre.

Lorsque le c-fa-ut est accordé, accorde alors sa quinte

ascendante g-sol-re-ut de la même manière et de même

la quinte au-dessus de g-sol-re-ut, à savoir d-la-sol-re.

Tu disposes ainsi de quatre chœurs et de trois quintes. Mais cesse

après cela de monter plus haut par quintes afin que les tuyaux

ne deviennent pas trop petits [et] qu’on les entende encore bien distinctement

chacun. Alors recommence à nouveau à l’octave inférieure

de d-la-sol-re, celle que nous venons d’accorder en dernier et

accorde-la de manière Juste. Ensuite la quinte ascendante de d-sol-re,

à savoir a-la-mi-re, et laisse-la flotter aussi bas

que possible.

De même pour la quinte suivante au-dessus, à savoir e-la-mi;

accorde ensuite e-la-mi à son octave inférieure

juste. Quant à sa quinte ascendante mi in b-fa-b-mi ou b-dur

(si bécarre ou "b carré"), elle sera également

accordée plus bas à la manière des autres quintes

dont nous venons de parler.

Lorsque les touches ou les chœurs en question sont ainsi accordés,

donne alors à chacun son octave ascendante et descendante de manière

à ce qu’elles soient accordées juste et bien (das sie

gantz und woll jnn stehen), et tu disposeras alors de toutes les touches

diatoniques (claves naturales). Mais il faut avant toutes choses

que les octaves soient sonores et s’accordent parfaitement les unes avec

les autres.

Mais le fait que l’on doive forcer les quintes contre leur nature et les

accorder plus bas qu’elles ne le souhaitent, cela n’est pas sans raison,

car si on les laissait entières et justes, les tierces seraient

trop fortes (zü vil starck) et trop hautes; afin de prévenir

cela, il est nécessaire d’affaiblir les quintes et de les accorder

plus bas; car [de] chaque chœur accordé de manière juste

et parfaite à sa quinte inférieure, comme par exemple d’

e-la-ml à son ditonus ou à sa tierce parfaite

inférieure, à savoir c-sol-fa-ut, [on obtient alors]

un intervalle trop grand. Il en va ainsi pour tous les autres.

Quoique les tierces parfaites ne soient pas bonnes, mais qu’elles soient

toutes trop hautes, il est cependant nécessaire de veiller à

soigner l’accord des tierces c-fa-ut - e-la-ml, f-fa-ut -

a-la-mi-re et g-sol-re-ut - b-dur, autant toutefois

qu’elles se toléreront réciproquement compte tenu de leurs

quintes, la raison en est qu'on les utilise beaucoup plus souvent que

les autres; mais les tierces dont on vient de parler seront d’autant meilleures

que l’intervalle du post-sol à l’e-la-mi et au b-dur

sera mauvais. Mais cela a moins d’importance que les tierces dont

nous venons de parler ainsi que nous ajouterons plus loin au sujet du

post-sol.

Voyons à présent

ce qu’il en est des demi-tons, des bémols ou des feintes (Semitonien

oder b mollen oder Conjuncten) quelle que soit leur dénomination.

Commence sur le f-fa-ut que nous avons précédemment

accordé. Prend sa quinte inférieure en b-fa-b-mi, c’est-à-dire

le b-mol ou fa in b-fa-b-mi et accorde-le suffisamment haut

vers le f-fa-ut, de telle manière que la quinte ne soit

pas juste, mais que tout en tremblant (schwebent), elle soit tirée

vers le haut autant que le permettra sa tierce supérieure d-la-sol-re.

les quintes sous b-fa-b-mi, comme le post-re puis le post-sol

s’accordent le plus haut et le mieux avec les tierces intermédiaires

à savoir g-sol-re-ut et c-sol-fa-ut, (tierces) qui,

autrement, sonneraient très désagréablement là

où les quintes tirées vers le haut

(25) et que nous venons d’évoquer ne leur viendraient

pas en aide.

Lorsque le b-fa-b-mi est ainsi accordé, prend alors sa quinte

inférieure, fa in e-la-mi ou post-re, ou encore dis

(ré #), quel que soit le nom qu’on lui donne; on la haussera

également vers b-fa-b-mi ainsi qu’ils été

dit de la quinte précédente et donne ensuite à ce

post-re, son octave ascendante juste.

Donne ensuite à ce même post-re sa quinte descendante

vers fa in a-la-mi-re, ou post-sol ou gis (sol #); non

pas trop haut, mais, à titre d’essai au moment de la vérification,

plus petite que la quinte juste. Cela profite à l’e-la-mi et

au b-dur dans la clausule en a-la-mi-re; il n’en reste pas

moins que le post-sol ainsi accordé ne donne pas une tierce

juste ou une sixte parfaite avec la quinte [formée par l‘]

e-la-mi et le b-dur lorsqu’on clausule en a-la-mi-re; par

exemple lorsqu’on veut clausuler ou parvenir à perfection et tenir

un repos, ainsi qu’on le dit communément, il faut que précède

une sixte parfaite ou sixte majeure d’une quinte et d’un ton. On tolérera

cependant cela plutôt ici qu’ailleurs, étant donné

qu’il s’agit d’une clausule et qu’il n’est pas indispensable que le post-sol

du déchant soit tenu aussi longtemps que les autres sons; on

pourra au contraire, dans une telle clausule dissimuler le déchant

au début par une petite pause (Peusslein) ou par une diminution

droite (gerader Diminutz), une petite mesure (Tectlein), un

passage (Leufflein), un petit trait (Risslein), une fioriture

(Floratur) selon le nom que tu voudras lui donner, afin que la

dureté souvent remarquée des clausules passe inaperçue,

comme sait le faire un organiste adroit ; il est impossible de faire cela

dans les autres accords comme post-sol - post-re - c-sol-fa-ut,

car on ne s'en sert pas comme d’une clausule vers post-ut, mais

on en dispose ailleurs et on l’exécute à l’orgue au titre

d’un de ces accords de 3 ou 4 voix simultanées que donne le contrepoint.

C’est pourquoi il

est nécessaire que [les sons] soient tempérés et

accordés de sorte que l’on puisse s’en servir selon que l’exige

la musique car les demi-tons n’ont pas été inventés

ou faits en vain. Mais certains sont d’un autre avis et prétendent

qu’il vaut mieux ajuster le post-sol à l’e-la-mi et

au b-dur pour clausuler en a-la-mi-re, que de l’ajuster

au c-sol-fa-ut et au post-re. Cela m’étonne beaucoup

de leur part qu’ils affaiblissent ainsi la musique et lui ôtent

sa spécificité propre, à savoir la douceur des accords

justes et ceux étranges.

Sans les demi-tons, il est impossible de [les] faire [sonner] aussi agréablement

et de les assembler les uns à la suite des autres, ce qu’ils finissent

bien par avouer. Et il ne fait également aucun doute que même

si pour leur part ils ne savent pas faire cela, ils prennent cependant

plaisir comme tout autre homme, à écouter une belle mélodie

jouée par un autre organiste à l’aide des demi-tons; ils

admirent et en font des louanges plutôt que de la mépriser

et de le critiquer. J’ai eu beaucoup d’entretiens à ce sujet et

j’ai pris conseil auprès des plus grands et des plus célèbres

musicos speculativos et practicos de notre époque que je

ne cesse de vénérer ; et j’en ai rencontré

beaucoup qui furent de mon avis; de même certains des organistes

et organiers qui, il y a des années partageaient un autre avis

et qui me contredisaient violemment, ont reconsidéré à

présent leurs positions et modifié leurs opinions; ils se

sont rangés à mon avis et c’est ce que manifestent les orgues

qu’ils ont construits depuis ce temps là. Toutefois il se trouve

encore bien certains qui ont eu honte d’avoir partagé l’autre avis;

mais, pour avoir erré aussi longtemps et tardé à

reconnaître leur erreur, ils ne démordent pas de leur opinion;

l’organier cédera à ces derniers en s’appliquant à

accorder le jeu de la manière dont on le lui aura demandé;

et lorsque tout sera bien en place, son travail s’arrêtera là.

Poursuis et reprend sur b-fa-b-mi, mi ou b-dur ; il s’ensuivra alors le reste des demi-tons. Ainsi donne à b-dur sa quinte ascendante mi in f-fa-ut, c’est-à-dire post-fa, ou encore fis, et abaisse-la légèrement afin que la tierce [que forme le post-fa] entre d-sol-re et a-la-mi-re ou encore que la sixte parfaite [avec l’octave inférieure d’] a-la-mi-re renforcée de la quinte [descendante] d-sol-re soient utilisables et ne soient pas trop hautes; conformément au fréquent usage de la clausule en g-sol-re-ut,tandis que l’on utilise et apprécie rarement le d-sol-re dans la quinte b-dur et post-fa; [accorde ensuite] assez justement post-fa à sa quinte supérieure, fa in d-la-sol-re [ou] post-ut, ou encore cis, afin que l’on puisse l’utiliser avec a-la-mi-re et e-la-mi, comme une clausule habituelle en d-la-sol-re. Et quoique le post-ut en question soit trop bas par rapport à sa quinte supérieure post-sol, cela n’a pas d’importance car on ne l’utilise pas, à moins de jouer intégralement per fictam musicam; c’est-à-dire sur toutes les touches noires, ce qui est sans nécessité; et les compositeurs n’écrivent aucun chant intégralement en notes étrangères. A moins que l’un d’eux cependant se mette, par curiosité ou par goût de l’étrange, à progresser per fictam musicam, le premier ton en b-fa-b-mi, par exemple, ou le cinquième en e-la-mi etc. .. L’organiste cependant n’est pas tenu pour autant de le jouer selon ces notes, mais pourra au contraire le transposer vers le haut ou vers le bas afin d’éviter l’usage des demi-tons qui sont les plus dissonants, a savoir post-ut et post-sol.

C’est encore ici le lieu d’examiner en quelle période de l’année il convient d’accorder les orgues. Les organiers répondent à cela qu’il est préférable de les accorder en été plutôt qu’en hiver à cause du froid, car lorsqu’on enlève les tuyaux ils se réchauffent entre les mains de sorte qu’ils changent de son et deviennent plus aigus. Lorsqu’on les replace ensuite sur les sommiers, il faut attendre qu’ils aient refroidi pour entendre leur sonorité exacte; de plus, il est bon de mettre des gants de cuir pour saisir les tuyaux, froids par nature, afin que le métal ne reçoive aucune chaleur, comme celle des mains. De même, il arrive fréquemment en hiver, lorsqu’on essaie un tuyau en soufflant à l’intérieur, que l’humidité par le pied du tuyau parvienne jusqu’à l’embouchure où elle gèle et modifie le son de sorte qu’il faut le sécher au-dessus du feu ou autrement. De même les courtes journées d’hiver ne permettent pas de travailler beaucoup, à moins d’utiliser des chandelles. C’est pour toutes ces raisons et pour d’autres encore qu’il est plus commode et plus avantageux d’accorder en été. Mais je ne saurais dire si les jeux accordés en hiver ou en été seront d’autant plus résistants; je connais en effet des jeux accordés en hiver qui pour l’instant tiennent encore leur accord, mais j’en connais également de semblables qui ont été ainsi accordés en été.

Le neuvième chapitre traite de la laye (Laden) ; elle sera faite dans du bon chêne dont le bois sera brillant, bien travaillé, sans nœuds, d’une belle espèce, vieux et sec et dont la madrure ressemblera presque à une toile faite de poils de chameau ; certains parlent en effet d’un bois de chêne " glacé " (gespigelt) ; on utilisa également du noyer pour faire les layes quoique le chêne jouisse d’une plus grande considération.