ABéCéDaire

de l'orgue

ABéCéDaire

de l'orgueP comme PARIS

Cathédrale Notre-Dame

Evolution de l'orgue

le plus prestigieux

de France

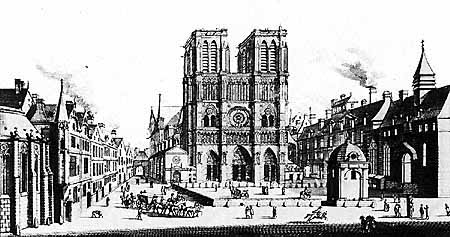

Lorsqu'on pose

le pied sur l'Île de la Cité, on ne peut ignorer qu'on se

trouve au lieu même des origines de Paris. Le petit village gaulois

de Lutèce, bourgade de la tribu des Parisii, y a donné naissance

à Paris.

Jusqu'au IXe siècle les Parisiens n'ont pu s'établir durablement

sur les rives de la Seine. Sur l'Île, ils étaient protégés

et le territoire se couvrit d'églises et de chapelles afin de conserver

à l'abri des pillages les reliques les plus précieuses.

Dès l'époque Romaine le pouvoir politique et civil est à

un bout de l'île et le centre religieux à l'autre. Ils n'en

bougeront plus.

La cathédrale Notre-Dame que nous connaissons succède à

une cathédrale composée de 3 églises qui s'étaient

installées à la place d'un édifice gallo-romain qui,

lui-même, occupait peut-être l'emplacement d'un temple païen.

C'étaient St Étienne, Ste Marie et St Jean-le-Rond.

Maurice de Sully, fils de paysan devenu évêque de Paris en

1160, décide de construire une grande cathédrale à

la dimension des besoins de la capitale. Pour l'édifier, il faudra

4 campagnes aux XIIe et XIIIe siècles et des reprises et compléments

à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle pour

améliorer sa lumière, construire ses chapelles, conforter

ses arcs boutants.

Sous Louis XIV, le choeur est profondément remanié et voit

la disparition de son jubé ainsi que sa clôture du choeur

qui contait l'histoire publique de Jésus.

La Révolution, après avoir pillé le trésor,

s'attaque au monument lui-même en 1793.

Sous la pression du Romantisme et après la publication de "Notre-Dame

de Paris" de Victor Hugo (1831), la restauration est décidée

en 1843. Les travaux seront confiés à Lassus et à

Viollet-le-Duc qui peuple le toit de gargouilles et de chimères

... On discutera encore longtemps pour savoir s'il faut le féliciter

d'avoir sauvé la cathédrale de la destruction ou s'il faut

l'accuser d'avoir défiguré Notre-Dame en l'affublant d'un

gothique qui a peu à voir avec celui du XIIe siècle.

Les Orgues à Notre-Dame de Paris

Les orgues gothiques.

Il y eut des orgues à Notre-Dame de Paris dès

les temps obscurs du moyen-age, mais, peut-être que des musiciens

aussi connus que Léonin et Pérotin n'ont connu

que de petits positifs au Choeur.

Ce n'est qu'en 1357 qu'est attestée la présence de l'instrument

qu'on pouvait encore voir suspendu en nid d'hirondelle au triforium, près

du transept, dans les dernières années du XIVe siècle.

Il était d'une taille modeste et déjà vétuste,

bien qu'âgé de moins de 100 ans. Ce devait être un

Organum plenum* de 6 pieds en montre** à 4 tuyaux par touche dans

le grave, avec un clavier de 36 notes et un plein-jeu progressif.

* Organum plenum, ou Blockwerk, désigne un orgue

médiéval sans registres.

** La montre: ce sont les tuyaux montrés en façade

laquelle, ici, abritait des tuyaux d'une dimension maximum de 6 pieds.

Pour remplacer cet instrument vétuste, les chanoines trouvèrent

Fin 1400 un mécène en la personne du Duc de Berry

qui leur offrit aussi son propre facteur d'orgue en la personne de Frédéric

SCHAMBANTZ (probablement l'ancêtre des Chabanceau).

Pour ne pas démolir l'ancien orgue qui doit continuer son office,

on décida de placer le nouveau sur la haute et étroite tribune

des sonneurs, en pierre, au dessus du grand portail ouest. Une "première"

qui devint une mode, puis le fait de placer l'orgue sur une tribune au

fond de la nef sera la règle. Le 25 octobre 1403, Schambantz a

achevé son oeuvre. Le Duc de Berry paiera et, pour remercier le

facteur, les chanoines lui laissèrent le mobilier qu'ils lui avaient

fourni.

Cet orgue resta inchangé pendant près de 350 ans. Un record !

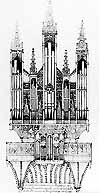

On devine le dessin du buffet en une fine silhouette à l'arrière

plan d'un croquis d'Israël Sylvestre. On y distingue trois tourelles

de 12 à 15 pieds sommées de hautes flèches en bois

sculpté. Entre elles, 4 plates-faces.

Ce buffet peut être rapproché de celui de la cathédrale

de Reims, dessiné par J. Cellier.

La Montre était de 18 pieds et la façade contenait sur leur vent les tuyaux du Principal de 16' et la disposition des gravures du sommier répartissait les tuyaux selon le plan décoratif : 3 grands tuyaux dans chaque tourelle, 18 dans les plates-faces.

Derrière cette Montre, un second Principal et une

Fourniture (blockwerk) de quelque 600 tuyaux, tous ouverts, en

étain. Il n'y avait que 8 tuyaux par note pour les 23 notes graves

et de 15 à 18 dans l'aigu.

Cet orgue pourrait donc avoir comporté deux 16', deux 8', 4', 2'2/3,

2' et 1'1/3 pour les notes graves. Le nombre de rangs augmente ensuite

en montant dans l'aigu tandis que les rangs aigus disparaissent en arrivant

au "plafond" acoustique ( Le plein-jeu

médiéval ![]() ).

).

L'étendue du clavier était de 46 notes, du Si° au La

ou Si4. Ce clavier, robuste mais très large, enfonçait considérablement.

Les basses pouvaient être tirées par un pédalier en

tirasse fixe dont les cordes "offensaient le clavier".

Dès 1406 un facteur fit monter des échafaudages pour tendre

une courtine en avant de la façade afin de la protéger.

Après des réparations de menuiserie en 1416, tout était

au point.

Le vieil orgue plaqué sur le mur subsistera encore 10 ans puis

fut démonté en 1425 et les 800 livres d'étain de

ses tuyaux furent vendues au poids.

En 1473 un relevage était nécessaire. Sans rien changer

au plan primitif, Jean ROBELIN remplaça un bon nombre de tuyaux.

En 1529, un relevage conséquent est à nouveau nécessaire :

sommiers neufs dans les notes graves des tourelles, protection contre

la poussière, harmonisation plus douce* (qui ne sera pas du goût

du Doyen) et remplacement de tuyaux défectueux. Il sera réalisé

par Pasquier BAULDRY.

(*) Il est fort probable que cet "adoucissement"

soit le résultat du passage d'une tempérament Pythagoricien

à un tempérament mésotonique à tierces pures.

Un autre, encore, en 1564, par Nicolas DABENET : le système

primitif de tirasse est remplacé par un véritable abrégé.

L'étendue du clavier est changée en le faisant commencer

à l'ut, probablement par décalage.

En 1609 De HEMAN supprime le pédalier, change le clavier pour un

nouveau, à touches noires plus étroites, enfonçant

moitié moins, ainsi que 300 tuyaux "au moins".

En 1672, CAROUGE en change une quarantaine.

Par contre, sommiers et disposition subsistèrent jusqu'en 1730.

Après Pierre Chabanceau, dit "de la Barre" ( le descendant de Schambantz) nommé au clavier vers 1580, Guillaume Maingot fut, en 1600, le dernier titulaire du vieil orgue intact.

Vers l'orgue classique.

Après 9 ans d'exercice, Maingot en eut assez de l'archaïsme

de son instrument.

Comment moderniser un orgue médiéval ?

Le problème avait été résolu bien des fois

et récemment encore pour Titelouze lui-même à Rouen :

on ajoute au Grand Orgue conservé un Positif à jeux séparés

apportant les sonorités nouvelles. Crépin CARLIER alors

pressenti est fort occupé à Poitiers. Il envoie son élève

et gendre Valeran de HEMAN. Marché est passé en 1609.

Outre le relevage du grand buffet gothique, il est prévu l'ajout

d'un grand Positif dans un buffet neuf avec une Montre réelle

de 8 pieds à demi encastré dans le grand buffet au dessus

des claviers, sous la Montre du grand buffet. Valeran de Héman

y plaça un sommier à ressorts supportant une Montre 8',

Bourdon 8', Prestant, Fourniture IV, probablement assortie d'une Cymbale

II ou III omise par le copiste du marché, Flûte 4',

Nasard II (2'2/3 & 2'), Doublette, Flageolet 1', Cromorne, Trompette,

Clairon et dessus de Cornet V. Une Voix Humaine sera posée

à la place du Cromorne.

Maingot, assassiné sur les marches de Saint Paul dont il tenait

l'orgue pendant les travaux à Notre-Dame, ne verra pas son orgue

modernisé et sera remplacé par Charles Thibaut.

En

1616 le positif sera déplacé et installé au bord

de la tribune. Ce Positif devait ressembler à peu près à

celui de la Cathédrale d'Amiens presque contemporain.

En

1616 le positif sera déplacé et installé au bord

de la tribune. Ce Positif devait ressembler à peu près à

celui de la Cathédrale d'Amiens presque contemporain.

Ce n'est qu'en 1618, deux ans après la mort

de Thibaut, qu'on nomma un nouveau titulaire, Charles Racquet,

jeune homme bien en cour et d'esprit moderne dont l'intervention va être

aussitôt sensible. Il semble s'être peu inquiété

de l'absence de pédalier mais beaucoup des pauvretés de

registration. Il obtient l'apport de nouvelles ressources par une série

de jeux neufs formant ensemble un Boucquin (c'est un Cornet

doublé d'un jeu d'anche, comme dans l'orgue de Carlier à

Poitiers). L'organiste semble avoir connu les Brustwerke allemands ou

les Oberwerke brabançons.

Il s'agit d'apporter au Grand-Orgue des Flûtes et des Anches sans

recourir à celles du Positif. Bourdon 8', Flûte 4', Nasard,

Cymbale II (1'1/3 & 1' ?) un jeu d'Anche à 2 tuyaux par note

(Trompette 8') viennent prendre place dans le soubassement là

où avait été le Positif. Pour pallier aux difficultés

mécaniques, on fait jouer ce Boucquin par un clavier particulier

accouplé en permanence au Grand-Orgue. C'est le premier "troisième

clavier manuel" à Paris. Après bien des retards et

des difficultés pour Valeran de Héman qui fera même

15 jours de prison, les travaux seront achevés en 1620 et le Boucquin

se verra même augmenté d'un Bourdon de 16' qu'on a réussi

à loger en le postant*.

* Postages : conduits d'air, généralement

en plomb à cette époque, qui permettent d'alimenter les

tuyaux éloignés du sommier.

La composition de l'orgue à cette époque est

si bizarre qu'elle vaut qu'on la résume dans un tableau, d'autant

qu'on peut la rapprocher des registrations indiquées par Racquet

à Mersenne pour son livre VI de l'Harmonie Universelle

(Proposition

III ![]() )

)

|

1er clavier - Positif 48 notes

Ut1 - Ut5 sans Ut# grave |

2e clavier - Boucquin 47 notes

Ut1 - Si4 sans Ut# grave |

3e clavier - Grand Orgue 46 notes

Ut1 - Si4 sans Ut# ni Ré# graves Accouplé en permanence sur le 2e clavier |

| Montre 8' Bourdon 8' Prestant Doublette Fourniture IV Cymbale III Flûte 4' à cheminée Nasard II (2'2/3 et 2') Flageolet 1' Dessus de Cornet V Trompette Clairon Voix Humaine Tremblant |

Bourdon 16' Bourdon 8' Prestant Nasard Cymbale II Dessus de Trompette II |

Plein-Jeu 16' VIII à XVIII |

Pas de pédalier.

Les beaux exemples des premiers orgues classiques français

qui se trouvent alors dans plusieurs églises de Paris font que

Racquet était insatisfait par son orgue. En 1646 il demanda à

Pierre THIERRY les modifications qui lui semblaient les plus indispensables :

- Au Positif : changer le sommier contre un sommier à registres

traînants, séparer Nasard et Quarte, changer le

Flageolet en Tierce de grosse taille, couper le registre de cette

Tierce et celui de la Trompette entre Ré# et Mi (basses et

dessus).

- Au "petit orgue " (l'ancien Boucquin) : ajouter l'Ut5

qui manque aux 7 jeux, remplacer un des deux dessus de Trompette par un

Dessus de Tierce pour dialoguer avec celle du Positif.

- Restitution du pédalier en tirasse du Grand Orgue supprimé

en 1609.

Si Charles Racquet se contenta de l'orgue ainsi complété,

il n'en fut pas de même de son fils Jean Racquet qui lui

succéda. Il confia le relevage et la modernisation de l'orgue de

Notre-Dame à Jacques CAROUGE.

On ajoute un Cromorne au Positif.

Le Pédalier va recevoir des jeux séparés Flûtes

8' et 4', Trompette et Clairon sur l'étendue considérable

de 33 notes de Sol° à Fa3 (sans 1er Sol#).

Un quatrième clavier jouera un Écho avec Cornet de

3 octaves disposé sur 2 registres : Bourdon et Prestant,

Nasard, Quarte & Tierce. Un 6e rang séparé prévu

pour une Doublette reçut en fait une Trompette de récit

dont la vogue était récente.

L'orgue fut reçu en 1677 après un long procès qui

ruina Racquet.

Des travaux plus importants furent entrepris sous le successeur

de Jean Racquet, mort en 1689 : Médéric Corneille.

Les déboires que les chanoines eurent avec Carouge leur firent

préférer Alexandre THIERRY dont la réputation était

au zénith. Le marché fut passé en 1691 :

Au Positif, le "mauvais" Cromorne de Carouge est remplacé

et la Flûte de 4' sacrifiée au bénéfice d'un

Larigot.

Au "petit orgue", des sommiers neufs recevront les derniers

jeux manquants pour le plan classique : Double Tierce 3'1/5, Quarte,

Dessus de Cornet V et un "gros Cromorne" toujours faute

de hauteur pour une basse de Trompette. Mais au cours des travaux, la

hauteur fut dégagée et l'on put enfin ajouter une Flûte

de 8', une Trompette et un Clairon complets.

L' Écho, encore de Carouge, fut entièrement refait et déplacé

pour éviter une désastreuse traction en biais. Le dessus

de Trompette fut remplacé par le dessus du Cromorne du Positif

réharmonisé.

A la Pédale, le travail de Carouge est aussi à refaire :

sommiers neufs, jeux d'anche neufs. L'étendue est ramenée

à 29 notes, de Sol° à Ut3 et la batterie Trompette 12'

et Clairon 6' s'enrichit d'une Bombarde 16' à partir de

l'Ut1. La seconde de Paris avec celle manuelle de Saint Eustache et depuis

la disparition des Sacqueboutes du XVIe siècle.

Le ton de l'orgue fut monté à ce qui correspond maintenant

à notre Si naturel, 1/4 de ton plus haut que celui de Dabenet ou

de Héman, comme Alexandre en avait pris l'habitude pour tous les

orgues royaux. (Ton "de Cour").

L'orgue classique.

Le successeur de Médéric Corneille, Antoine

Calvière, supporta quelque temps la vétusté de

plusieurs parties de son instrument pour mieux obtenir dès son

entrée en fonction en 1730 le principe d'une reconstruction complète

sur le plan classique.

On en chargea François THIERRY, neveu d'Alexandre.

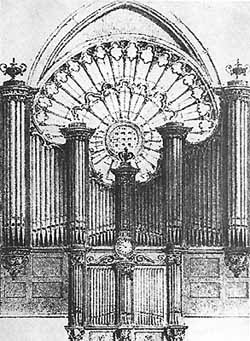

On

pensait conserver le vieux buffet gothique, bien que trop étroit.

Mais dès le démontage, l'étude des boiseries fit

décider la construction d'un buffet neuf. L'oeuvre existe encore

malgré des transformations ultérieures assez graves qui

expliquent la perte d'élégance entre la réalité

actuelle et le meuble d'origine.

On

pensait conserver le vieux buffet gothique, bien que trop étroit.

Mais dès le démontage, l'étude des boiseries fit

décider la construction d'un buffet neuf. L'oeuvre existe encore

malgré des transformations ultérieures assez graves qui

expliquent la perte d'élégance entre la réalité

actuelle et le meuble d'origine.

L'orgue a 5 claviers de 50 notes (Ut1 à Ré5

sans 1er Ut#) couvertes d'os, et d'ébène pour les feintes.

Le Positif de Valeran de Héman est conservé

mais se verra doté des sommiers de Thierry et Ducastel du "petit

orgue" sur lesquels seront gardés les jeux de Valeran de Héman

jugés encore "excellents". La Voix Humaine n'y a plus

de place et sera remplacée par une Flûte de 4' bouchée,

comme dans le plan primitif de Héman. Un Cromorne neuf remplacera

celui de Carouge qui partira à l'Écho.

Le Grand Orgue dont le clavier de même étendue

sera accouplable à volonté par un mouvement à tiroir,

recevra des Montres de 32' (à partir du La de 22'), de

16' et de 8' neuves mais les tuyaux sur le sommier restent vénérables.

Le dessus de la Montre de 32' provient du second 16' médiéval

décalé. De même pour celles de 16' et de 8' et le

double nasard 5'1/3. Dans le reste des vieux tuyaux, le facteur trouve

de quoi composer une partie du Grand Plein-Jeu XVI : Grosse Fourniture

V, Grosse Cymbale IV, Fourniture IV, Cymbale III réalisant

un double plenum de 32' et de 16'.

Les autres jeux ne sont pas neufs non plus et remontent aux divers facteurs

du XVIe siècle mais Thierry en augmente la portée en les

grossissant par déplacement d'un ton vers l'aigu, ce qui lui donne

la montée au Ré5.

Les anches sont en partie anciennes : Trompette et Clairon du "petit

orgue", Voix Humaine du Positif. Thiérry les renforce d'une

seconde Trompette de grosse taille.

Le 3e clavier est utilisé pour jouer une Bombarde

de 16' posée sur des gravures intercalées avec celles

du Grand Orgue. Il est accouplé en permanence au second clavier.

Le 4e clavier est un Récit de 27 notes, de Ut3 à

Ré5, et fait parler des jeux neufs.

Le 5e clavier est un Écho de 34 notes, de Fa2 à

Ré5 avec le Cornet et le Cromorne de Carouge revus par Thierry.

Les Pédales sont renforcées avec deux Flûtes

de plus grosse taille en plus et le ravalement de la Bombarde au La°

de 22 pieds. De leur côté, les jeux de fond restent au ravalement

au Sol°, sans Sol#. 34 notes du Sol° au Fa3.

L'accord général retrouve le Ton de Chapelle, au ton de

la grosse cloche "Emmanuel" installée en 1681 (le "gros

bourdon") que Sauveur mesurera comme fournissant 25,5352 vibrations

par seconde, "un La bémol, à 3 mérides au

dessous du La fixe de 428,81 vibrations du diapason des Puissances de

2".

|

Positif

|

Grand-Orgue

|

Bombarde

|

Récit

|

Écho

|

Pédale

|

| Montre 8' Bourdon 8' Prestant Doublette Plein-Jeu VII Flûte 4' Nasard Quarte Tierce Cornet V Trompette Clairon Cromorne |

Montre 32' (du La 22') Montre 16' Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Flûte 8' Prestant Doublette Grosse Fourniture V Grosse Cymbale IV Fourniture IV Cymbale III Double Nasard 5'1/3 Double Tierce Nasard Quarte Tierce Grand Cornet V Grosse Trompette 8' 2e Trompette Clairon Voix Humaine |

Bombarde 16' | Cornet V Trompette |

Cornet V Cromorne |

Grosse Flûte 8' Flûte 8' Grosse Flûte 4' Flûte 4' Bombarde Trompette Clairon |

La réception de cet orgue prestigieux en 1733 fut éclatante, sous les doigts de Pierre Dumage, Antoine Calvière, Claude Daquin et Louis-Nicolas Clérambault.

Considéré comme l'un des plus beaux et des plus complets

du Royaume, l'orgue servit 50 ans sans relevage.

Aussi en 1783 l'état de tout le matériel ancien laisse à

désirer.

François-Henri CLICQUOT est invité à remettre l'instrument

en état et constate sur bien des points une excessive vétusté.

Le bloc des 5 claviers sera refait à neuf.

La soufflerie sera augmentée de deux unités et les soufflets

groupés pour alimenter séparément le Positif, la

Pédale et le grand corps.

La tuyauterie de Valéran de Héman au Positif

est condamnée en bloc à l'exception des basses en bois et

du Cornet. Tout y sera refait à neuf à l'exception de la

Flûte de 4' qui sera remplacée par un dessus de Flûte

8' et on ajoutera un Bourdon de 16'. La Doublette cédera

la place à un dessus de Hautbois. Le buffet de 1609 est

remplacé par un meuble plus grand avec une façade presque

carrée de 16 pieds de haut et de 15 de large de style Louis XVI

assez sec. Au cours des travaux la chute d'un madrier brisa une statue

de saint Christophe dont les chanoines se débarrassèrent

non sans plaisir pour faciliter leurs processions.

Le Grand Orgue conserve ses jeux de fonds mais tous les

tuyaux d'étain du sommier sont impitoyablement remplacés.

La Montre de 32' est décalée en Flûte 16' complète,

accompagnée de la disparition du Double Nasard qui partira à

la Pédale, ce qui fait de la place pour un dessus de Flûte

8'. Le sacrifice de la Doublette laissera de la place pour une Trompette

de Bombarde.

Toutes les anches sont refaites à neuf et le 3e clavier

se voit doter de la Trompette de Bombarde qui a pris la place de

la Doublette du Grand Orgue.

Le Récit est maintenu mais à l'Écho

où "le Cornet n'est plus en usage" ce dernier

est remplacé par une Flûte 8', Bourdon 8',

Trompette et Clairon neufs.

Les Pédales sont totalement transformées : étendue

de Fa° à Ré 3 pour les anches, les fonds se voyant contraints

de ne commencer qu'à l'Ut1. Les 3 jeux d'anche seront refaits à

neuf. Elles sont enrichies du Double Nasard du Grand Orgue au lieu

d'une deuxième Trompette qui n'y a pas trouvé sa place.

La

Révolution n'a pas touché à l'instrument mais le

buffet a été mutilé à coups de hache pour

faire disparaître quelques décoration à fleurs de

lys.

La

Révolution n'a pas touché à l'instrument mais le

buffet a été mutilé à coups de hache pour

faire disparaître quelques décoration à fleurs de

lys.

C'est Antoine Desprez qui reprendra le service de l'instrument à la réouverture au culte catholique.

En 1812 & 13, Pierre-François DALLERY fit un simple relevage et c'est lui qui posa, semble-t-il, le grand cadran d'horloge sur le positif.

En 1833, Louis-Paul DALLERY, le dernier de la dynastie, entreprit une

grande restauration qui porta déjà une grave atteinte à

l'instrument classique sans rien lui donner en échange.

La soufflerie devait faire merveille, elle fut insuffisante et fragile.

Il prolongea les claviers jusqu'à l'Ut6 (61 notes) et refit la

mécanique et les sommiers. Pour faciliter l'accès aux layes

de ces derniers, on suréleva le soubassement du buffet par un large

bandeau en carton-pâte décoré de motifs Louis XV.

Les tourelles furent rehaussées et raccordées aux plates-faces

en intercalant des bandeaux analogues.

Il déplaça quelques jeux, en supprima d'autres, décala

des jeux du Grand Orgue sur les gravures de la Bombarde, en ajouta d'autres

à la mode ...

Cet orgue n'a pas parlé longtemps sous les doigts de Joseph

Pollet puis de Félix Danjou. Peu après commencèrent

les grands travaux de restauration de la cathédrale qui remplirent

de poussière les grands comme les plus petits tuyaux.

En 1847, muet, exposé aux intempéries, l'orgue se dégrada

au point de rendre toute réparation impossible. Il fallut envisager

de le reconstruire.

L'orgue symphonique.

C'est seulement en 1859 que Viollet-Le-Duc songea à remeubler

"son" église. Il demanda à Aristide CAVAILLE-COLL

un devis au plus juste prix car ses travaux avaient dépassé

les crédits alloués par le budget impérial. Il fallait

un orgue sans fantaisies ni vaines recherches en utilisant le plus de

vieux matériel possible.

Le programme alors proposé par le facteur ressemble plus au goût

du jour qu'à ses tendances personnelles. Le devis fut remis le

30 mai 1860. La soumission ne fut signée que le 15 juillet 1863.

Devant le buffet béant, Viollet-Le-Duc se sentait choqué

par la présence d'un mobilier Louis XV bâtardé de

Louis XVI dans la cathédrale dont il venait "d'unifier"

le style gothique. Tandis que les ouvriers établissaient déjà

la nouvelle soufflerie, l'architecte décida de supprimer le buffet

du Positif : plus de Louis XVI ! Au fond, Cavaillé n'était

pas mécontent, non qu'un Positif de dos lui déplaise, mais

il voit dans cette transformation un moyen de s'évader du devis

de 1860 qui lui semble mesquin et indigne de lui. Puisqu'il faut faire

une console et loger tout l'orgue derrière la grande façade

portée nettement en avant de son ancienne place, il repense l'ensemble

sans plus de respect pour les textes que n'en montre l'architecte.

Il veut réaliser à Notre-Dame un orgue complet, à

son idée, révolutionnaire à certains égards

et dégagé du soucis du goût de la clientèle.

Il ne bouleverse toutefois pas la distribution des jeux prévus

et le principe orchestral reste le même : chaque clavier possède

son "quatuor", le plenum coloré par les Montres-Violoncelles

et la Gambe, et un choeur de bois ou de cuivres. Le Récit expressif

réunit des solistes de chaque catégorie, y compris la Voix

Humaine, plus une autre batterie d'anches faisant quatuor de trombones.

Il s'enthousiasme pour les mixtures simples, démodées depuis

plus d'un demi-siècle, mais ce n'est pas un retour au classicisme.

Ses recherches sur l'acoustique l'ont conduit à considérer

que le Plenum, qui doit tenir à l'orgue la place du quatuor de

l'orchestre, a besoin d'un renforcement artificiel des harmoniques, non

seulement les quintes et les octaves mais jusqu'à la septième.

L'orchestre ayant moins de violoncelles que de violons, le Plein-Jeu devient

progressif et nettement ascendant avec le moins de reprises possible,

c'est à dire plus grave dans les basses et plus mordant dans l'aigu.

Ainsi apparaissent à la Pédale, en plus des rangs

traditionnels, les harmoniques du 32 pieds : Quinte 10'2/3,

Tierce 6'2/5, l'ancien Double Nasard qui fait le rang 6

et une Septième 4'4/7.

Au clavier de Bombarde il met les harmoniques du 16 pieds :

Quinte 5'1/3, Tierce 3'1/5, la Quinte 2'2/3 qui vient

du grand orgue et une Septième 2'2/7.

Le cinquième clavier portera les harmoniques du 8 pieds :

Prestant, Quinte 2'2/3, Doublette, Tierce,

Larigot, Septième 1'1/7 et Piccolo 1', non

pas de grosse taille comme dans le Cornet, mais à taille de principaux.

Les sommiers du Grand Orgue et du Positif étant déjà

construits, il n'y portera pas de telles additions.

De plus, le cinquième clavier sera placé en première

position. Il sera un totalisateur sur lequel pourra être appelé

le Tutti grâce à une série d'accouplements pneumatiques

d'invention récente et recevra la batterie d'anches puissantes

d'abord prévue au Récit : Tuba Magna 16', Trompette

et Clairon (de Clicquot).

Pour équilibrer le Positif, il le dote d'un Plein-Jeu

tout aussi peu classique : II / V très grave dans

les basses et neuf.

Pour avancer le buffet et installer la console, la tribune doit être agrandie en un large plancher débordant sur la première travée de la nef et porté par une poutre faisant toute la largeur du vaisseau. Une balustrade, où les motifs théoriquement gothiques s'alignent avec sécheresse, ne masquera ni le pesant massif de la console, ni les parties basses du buffet sans décorations puisque originellement cachées par le positif. Cavaillé aurait préféré une tribune plus basse pour que les sons se développent plus en hauteur et ne soient plus bloqués par l'arc diaphragme, mais l'architecte ne voulut rien entendre ("- Parlez-moi tuyaux, l'architecture me regarde !").

Tribune et buffet enfin prêts, Cavaillé put y disposer "son"

orgue qui fut achevé en décembre 1867.

L'inauguration solennelle vit passer aux claviers Franck, Saint-Saens,

Loret, Chauvet, Guilmant, Durand et Widor. La surprise à l'égard

de la composition se changea vite en admiration. Seul le titulaire de

jadis, maintenu dans ses fonctions, fut si peu curieux dans l'emploi des

ressources de l'instrument et si désuet dans sa musique que Cavaillé-Coll

renonça à venir écouter son chef-d'oeuvre par la

suite.

|

Grand-Choeur

Totalisateur, + |

Grand-Orgue

56 notes |

Positif

56 notes |

Bombarde

56 notes |

Récit Expressif

56 notes |

Pédale

30 notes |

| Principal 8' Bourdon 8' Quinte 2'2/3 Doublette Tierce 1'3/5 Larigot 1'1/3 Septième 1'1/7 Piccolo 1' Tuba Magna 16' Trompette Clairon |

Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Flûte Harmonique 8' Prestant Octave 4' Doublette Fourniture Cymbale Violonbasse 16' Gambe 8' Basson 16' Basson 8' Clairon |

Montre 16' Bourdon 16' Flûte Harmonique 8' Prestant Flûte Douce 4' Doublette Piccolo Plein-Jeu Salicional 8' Unda Maris (44 n.) Clarinette 16' Clarinette 8' Clarinette 4' |

Principal 16' Bourdon 16' Principal 8' Flûte Harmonique 8' Octave 4' Doublette Quinte 5'1/3 Tierce 3'1/5 Quinte 2'2/3 Septième 2'2/7 Cornet II / V Bombarde Trompette Clairon |

Quintaton 16' Flûte traversière 8' Bourdon 8' Flûte Octaviante 4' Octavin 2' Nasard Cornet II / V Gambe 8' & Voix Céleste Dulciane 4' Bombarde 16' Trompette Clairon Basson-Hautbois Clarinette 8' Voix Humaine |

Principal 32' Contrebasse 16' Soubasse 16' Flûte 8' Flûte 4' Quinte 10'2/3 Tierce 6'2/5 Quinte 5'1/3 Septième 4'4/7 Violoncelle 8' Bombarde 32' Bombarde 16' Trompette Clairon Basson 16' Basson 8' |

| Jeux anciens remployés au moins à 50%. | |||||

Après Sergent, le titulaire peu imaginatif,

mort en 1900 ce qui fait que Cavaillé ne put entendre un organiste

titulaire à la dimension de son orgue, Louis Vierne fut

nommé sur concours et obtint assez vite quelques modifications

de détail qui furent exécutées par Charles MUTIN.

La boite du récit expressif s'en trouva bien bourrée, au

point d'installer une basse de Plein-jeu sur une pièce gravée,

mais l'esprit de l'orgue de Cavaillé n'était guère

atteint.

L'orgue moderne.

En 1924 un ventilateur électrique vint alimenter

avec abondance les réservoirs, à partir de la tour voisine.

En 1930, un relevage était nécessaire après les dégâts

causés par la dépose des vitraux pendant la guerre. On refusa

à Louis Vierne l'électrification qui lui aurait permis de

sortir des difficultés mécaniques mais on accepta des modifications

issues de la nouvelle tendance néoclassique de laquelle le style

de Louis Vierne relevait si peu. Le travail commandé aux successeurs

de la Maison Cavaillé-Coll commença sous la direction du

jeune Joseph BEUCHET.

Les claviers furent posés de manière plus pratique :

1 - Grand Orgue et Totalisateur,

2 - Positif,

3 - Récit,

4 - Solo (ex Bombarde),

5 - Grand Choeur.

Mais ce dernier y perdait une partie de son utilité. Privé

de sa fonction de totalisateur, il n'est plus que le refuge de jeux complémentaires

et une sorte de seconde Bombarde.

Quelques nouveaux jeux furent ajoutés, posant quelques difficiles

problèmes de logement :

A la pédale Violoncelle 16' et Bourdon 8' qu'on

dut coucher sur le toit du buffet,

Flûte 8 au grand Choeur, Soprano 4' à la place

du Clairon du GO pour mieux s'intégrer à la série

des Bassons.

Au Positif, le Piccolo céda sa place au Nasard du Récit,

première concession au goût néoclassique.

A sa place, au Récit, une Cymbale étroite et aiguë

pour illuminer le Plenum nécessita encore une pièce gravée.

C'est aussi au cours de ce relevage que les bouches des Montres furent

munies de freins.

Après la mort de Vierne en 1937, le suppléant, Léonce de Saint Martin, fut titularisé sans concours. L'organiste sut s'abstenir de demander de nouveaux changements. Il respectait trop le chef d'oeuvre de Cavaillé et se contenta de faire descendre et réparer les tuyaux de Montre qui s'affaissaient.

En

1955, Pierre Cochereau se vit donc confier un orgue prestigieux

mais à la mécanique bien fatiguée et qui n'avait

jamais été pleinement satisfaisante. A force de bricolages

de fortune, l'orgue de Notre-Dame pouvait encore faire illusion aux auditeurs

mais l'organiste était forcé de renoncer à tel jeu

ou tel accouplement, sentant chaque jour le dépérissement

s'accentuer.

En

1955, Pierre Cochereau se vit donc confier un orgue prestigieux

mais à la mécanique bien fatiguée et qui n'avait

jamais été pleinement satisfaisante. A force de bricolages

de fortune, l'orgue de Notre-Dame pouvait encore faire illusion aux auditeurs

mais l'organiste était forcé de renoncer à tel jeu

ou tel accouplement, sentant chaque jour le dépérissement

s'accentuer.

Un rapport, présenté à la commission des orgues en

1959, concluait à la nécessité de l'électrification

et à quelques modifications des mixtures.

Les travaux furent confiés à Jean HERMANN qui entretenait

l'orgue depuis plusieurs années.

Celui-ci fournît une console neuve, de sa fabrication, avec

toutes les ressources que pouvait offrir le système électrique.

L'ancienne console prit place au musée de l'Oeuvre de la cathédrale.

Mais, en ce qui concerne le matériel sonore, une rallonge budgétaire

permit d'aller un peu plus loin dans les options choisies dans un programme

bientôt accepté par la Commission des Orgues.

La Pédale doit passer à 30 jeux sur de nouveaux sommier

qui permettraient d'ôter le Violoncelle 16' et le Bourdon 8' du

toit de l'orgue où ils avaient été relégués,

avec Flûte 4', Principal 2', Mixture IV, Cymbale III, le

complément à la série harmonique de Cavaillé :

Tierce 3'1/5, Quinte 2'2/3, Bourdon 2', Tierce 1'3/5, Larigot 1'1/3,

Piccolo 1', et 2 anches douces : Sordun 32' et Basson 4'.

Le Solo (ex Bombarde) sera chargé d'un Plenum classique à

la place de sa batterie d'anches placée en chamade.

Au brusque décès du facteur en 1965, alors que seule était

achevée l'électrification, Pierre Cochereau obtint qu'on

fasse appel à Robert BOISSEAU, de Poitiers.

Ce dernier prit des libertés avec le plan établi par Hermann

et l'on retiendra principalement sa recherche d'un grand Plenum classique

capable de convenir au vaisseau de Notre-Dame.

Il estima que seules les certitudes de Dom Bedos permettaient une solution.

Le Plenum du Solo fut repensé pour un grand Plein-Jeu

de 32 pieds classique qu'appelait au surplus le souvenir de celui

de François Thierry : Grosse Fourniture II 4', Fourniture

V 2', Cymbale V 1'1/3. Les sauts d'octave de la Fourniture, trop rudes

dans l'acoustique du lieu, furent brisés par anticipation d'une

quinte en cymbalisant sur Ut2 et Ut3. Les anciens tuyaux du Fondamental

de Clicquot furent dépavillonnés et décalés

pour reprendre leur valeur ancienne tandis que le fondamental de 32

pieds était assuré, au manuel, par décalage du

Bourdon de 16' ancien complété dans l'extrême grave

par une quinte (résultante de 32' ). Par là, le Solo

est devenu le siège du Plenum classique tandis que la batterie

d'anches se trouve maintenant au Grand Orgue où n'y manque que

son Cornet.

Il estima que seules les certitudes de Dom Bedos permettaient une solution.

Le Plenum du Solo fut repensé pour un grand Plein-Jeu

de 32 pieds classique qu'appelait au surplus le souvenir de celui

de François Thierry : Grosse Fourniture II 4', Fourniture

V 2', Cymbale V 1'1/3. Les sauts d'octave de la Fourniture, trop rudes

dans l'acoustique du lieu, furent brisés par anticipation d'une

quinte en cymbalisant sur Ut2 et Ut3. Les anciens tuyaux du Fondamental

de Clicquot furent dépavillonnés et décalés

pour reprendre leur valeur ancienne tandis que le fondamental de 32

pieds était assuré, au manuel, par décalage du

Bourdon de 16' ancien complété dans l'extrême grave

par une quinte (résultante de 32' ). Par là, le Solo

est devenu le siège du Plenum classique tandis que la batterie

d'anches se trouve maintenant au Grand Orgue où n'y manque que

son Cornet.

Au Grand Orgue, le reclassement du Plein-Jeu de Cavaillé

a donné un Piffaro IV (Fourniture sans quinte) et un Plein-Jeu

cymbalisé V à la mode du XVIIe siècle.

La solution d'une batterie d'anches neuve en chamade (horizontalement, devant le buffet) a permis que la plus intacte des batteries de Clicquot retrouve une place au Grand Orgue tout en y éjectant à son tour la batterie de Bassons de Cavaillé dont déjà par le passé le dessus de 8' était devenu un Hautbois et le 4', le Soprano de 1932.

( La composition en

1972 ![]() )

)

Ainsi se présentait, à la veille de la restauration

de 1990, l'orgue de Notre-Dame de Paris :

Du plus pur des très grands orgues classiques qui avaient survécu

aux révolutions, aux guerres, on ne peut restituer que quelques

belles parties.

Le plus chéri et le plus personnel des grands instruments de Cavaillé-Coll,

modifié ou dégradé par petites retouches, se trouve

réduit en fin de compte au même sort que le Clicquot.

Ensembles épars de grande qualité, synthèse colossale

d'éléments de valeur variés et pas toujours compatibles.

En quelque sorte, "un ramassis de belles choses".

![]() Ecouter Pierre COCHEREAU dans une de ses célèbres improvisations :

extrait de celle qu'il interpréta en 1976, sur "Placere Christe

Servulis", sur un CD offert avec le magnifique bouquin de photos

des "Orgues des Cathédrales de France" de Philippe CICCHERO.

Attention : 3 Mo.

Ecouter Pierre COCHEREAU dans une de ses célèbres improvisations :

extrait de celle qu'il interpréta en 1976, sur "Placere Christe

Servulis", sur un CD offert avec le magnifique bouquin de photos

des "Orgues des Cathédrales de France" de Philippe CICCHERO.

Attention : 3 Mo.

L'orgue d'aujourd'hui.

L'usure, l'oxydation et la vétusté du système électrique qui risque d'incendier l'instrument chaque fois qu'une étincelle d'induction se produit conduisent Pierre Cochereau à demander la restauration de son orgue en 1982.

De nombreux projets prévoyant la descente de la tribune à 8 mètres, comme le désirait Cavaillé, la restitution de l'orgue de Cavaillé avec exportation des éléments modernes dans un autre orgue latéral en "nid d'aigle", la reconstruction d'un positif de dos avec les débris épars encore présents dans les combles de l'église, le rétablissement de la balustrade du XVIIIe siècle conservée ... ne seront pas retenus.

En définitif, il fut décidé :

- de conserver le principe d'une transmission électrique renouvelée

en la faisant bénéficier de nouveaux contacts et des apports

de l'informatisation.

- un retour au maximum des possibilités de l'orgue de Cavaillé-Coll

en rétablissant l'étagement des différentes pressions

d'origine tout en gardant les ajouts contemporains tels que le grand plenum

de 32 pieds, le petit Récit, la petite Pédale et les Chamades.

L'ampleur du projet nécessita l'appel à un collectif de

Facteurs, chacun d'eux oeuvrant dans une spécialité qui

lui est propre : BOISSEAU & CATTIAUX pour la restauration de

la tuyauterie, GIROUD et EMERIAU pour celles des sommiers et de l'alimentation

en vent. Une société d'informatique SYNAPTEL, société

écran d'IBM, sera sous-traitante pour la partie électronique.

Commencés en 1990, les travaux dureront 3 ans. Tout ça,

quand même, pour la modeste somme de 11 millions de francs. (Près

de 1,7 millions d'euros).

La console, ne pouvant abriter toute l'électronique

nouvelle est changée, mais les claviers et les boutons de registres

en ivoire sont conservés. Le pédalier et le banc aussi.

La traction "informatique" a été conçue

pour capter, numériser, transmettre et mémoriser le jeu

de l'organiste pour, finalement, commander en temps (presque) réel

quelque 800 actionneurs dans le grand buffet. L'architecture du système

se décompose en stations et sous-stations reliées entre

elles par des réseaux locaux ("token ring" ou "anneau

à jeton") qui permettent de transmettre les informations jusqu'aux

stations terminales en charge de la commande des électro-aimants.

Une passerelle MIDI, qui ne fonctionna pas bien longtemps, devait permettre

à l'organiste de mémoriser et de restituer son interprétation.

Chaque touche du clavier est équipée d'un capteur à

effet Hall pour mesurer avec précision la position de la touche

que l'organiste peut ajuster pour déterminer le seuil de déclenchement

de la soupape. Le dialogue avec l'informatique se fait par l'intermédiaire

de claviers et écrans d'ordinateurs, avec synthèse vocale

à l'usage des musiciens aveugles.

Du côté de la tuyauterie, le retour

à l'esprit "Cavaillé" entraîna le repavillonnage

des tuyaux dépavillonés et quelques ajouts :

- Au Grand Orgue, Principal 8', Octave 4' et Doublette 2', les

Pleins-Jeux pour retrouver les progressions harmoniques, ajout d'une Tierce

dans la Cymbale et fabrication d'une basse de Bombarde de 16'.

- Au Positif, reclassement du Plein-Jeu avec ajout d'un rang

supplémentaire,

- Au Récit, repavillonage du Diapason 8' et du Prestant

4', suppression des Pleins-Jeux de 1970, fabrication d'une Quinte 2'2/3

et d'une Clarinette 8' en copie de celles de Cavaillé-Coll,

- Au Grand-Choeur, recomposition du Plein-Jeu ajouté en

1970,

- A la Pédale, ("petite" pédale) ajout

d'un Clairon 2' sur une chape libre et recomposition du Plein-Jeu,

- Au Solo, les Chamades sont redistribuées et complétées

par deux jeux neufs : Trompette 8' et Clairon 4', copies

de celles de Cavaillé-Coll à Saint Sernin de Toulouse.

La Grande Pédale de Cavaillé-Coll et le Grand Plein-Jeu

de 32 pieds du Solo n'ont pas été retouchés.

Toute l'harmonisation sera réalisée par Jean-Loup BOISSEAU qui s'efforça de marier entre eux, avec un succès digne de louanges, les différents jeux d'époques variées : Les Fonds 16, 8, 4, les Flûtes, Les Pleins-Jeux, les Anches.

![]() et écouter Olivier LATRY improviser :

et écouter Olivier LATRY improviser :

Destinée à être particulièrement

fiable, la traction électronique a montré rapidement

des faiblesses et la Presse nationale dénonça la gabegie

des deniers publics :

"Les cinq claviers et sept mille huit cents tuyaux de l'orgue

de Notre-Dame de Paris restent sans voix... Depuis son inauguration, en

1992, l'orgue restauré est quasiment muet pour cause de "fonctionnement

altéré". La somme astronomique que l'État avait

dépensé aurait largement pu financer la construction d'un

orgue neuf. Un "exemple malheureux" selon l'expert organier

de la ville de Paris. "Le système qui utilise ... l'informatique

n'a jamais été fiable !".

(Le Figaro, 18 juillet 1995).

Appelée à la rescousse, la société à

l'origine de l'informatisation de l'instrument dénonça son

obligation de garantie décennale et n'accepta d'intervenir qu'après

conclusion d'un contrat d'entretien annuel bien juteux dont le montant

aurait été plus judicieusement utilisé à restaurer

le grand Clicquot de Saint

Nicolas des Champs (![]() )

qui dépérit de jour en jour et qui n'a vécu

aucune restauration depuis ... 1929 !

)

qui dépérit de jour en jour et qui n'a vécu

aucune restauration depuis ... 1929 !

On est interpellé par les vaines paroles du Ministre de la Culture

de l'époque qui écrivait : "L'opération

"Mon Patrimoine" ... est l'occasion d'illustrer l'action que

mène l'État pour l'étude, la conservation, et la

restauration du patrimoine. Elle permet également de restituer

aux Français leur patrimoine. C'est une des missions essentielles

de mon ministère."

Tout comme en ce qui concerne le rôle de l'orgue dans la liturgie,

ne lisait-on pas aussi, sous la plume de (à l'époque l'Archevêque)

LUSTIGER :

"L'orgue et l'organiste sont utilisés comme l'est la musique

enregistrée dans les émissions de radio ou de télévision.

Ils fournissent des fragments musicaux interrompus dès que s'impatiente

le célébrant ... Il ne reste à l'organiste qu'à

jouer, selon sa fantaisie ou ses humeurs, telle ou telle pièce

du répertoire en une durée chichement comptée. En

somme, un concert en fragments. ...

Il faudrait que les responsables de la liturgie demandent à l'organiste

... autres chose, beaucoup plus. Le musicien peut aider les responsables

d'une célébration ... à respecter la construction

de l'acte liturgique, comme le déroulement dans le temps d'un acte

unique. ...".

Voeu pieu resté sans écho dans les paroisses. Pire,

"L'océan du divertissement, de la distraction, ... toutes

les recettes et les habiletés du spectacle..." que dénonçait

l'Archevêque s'y développent allègrement.

![]()

L'essentiel de cette page est tiré de la monographie de Pierre HARDOUIN "Le Grand Orgue de Notre-Dame de Paris", éditions Barenreiter 1973, et de la plaquette éditée à l'occasion de l'inauguration de l'orgue en 1992 : "Mon Patrimoine".

Vous avez aussi une très belle reconstitution de l'histoire de l'orgue de Notre-Dame de Paris, articulée autour des organistes qui en ont été les titulaires, sur le Blog de Arnaud BAHUAUD:

http://arnaud84000.skyrock.com/82.html