ABéCéDaire

de l'orgue:

ABéCéDaire

de l'orgue:

A

Poitiers on peut passer l'orgue de l'église

Notre-Dame si l'on veut se priver d'un bel instrument à jouer Bach

et de l'admirable architecture qui l'abrite, on peut passer aussi le superbe

Wenner de Saint

Hilaire.

A

Poitiers on peut passer l'orgue de l'église

Notre-Dame si l'on veut se priver d'un bel instrument à jouer Bach

et de l'admirable architecture qui l'abrite, on peut passer aussi le superbe

Wenner de Saint

Hilaire. ![]()

A Sainte Radegonde

![]() il y avait un

Robert Boisseau, issu d'un vieil Anneessens dont le recours à

la console électrique et le métal de la tuyauterie(*) ont

été un écran entre le projet et la réalisation,

instrument qui a disparu et remplacé maintenant par un orgue neuf qui

a été construit par le fils et le petit fils de Robert Boisseau

dans l'esprit de ce que désirait leur père et grand-père.

il y avait un

Robert Boisseau, issu d'un vieil Anneessens dont le recours à

la console électrique et le métal de la tuyauterie(*) ont

été un écran entre le projet et la réalisation,

instrument qui a disparu et remplacé maintenant par un orgue neuf qui

a été construit par le fils et le petit fils de Robert Boisseau

dans l'esprit de ce que désirait leur père et grand-père.

Ce Robert Boisseau a été l'objet du premier enregistrement d'orgue sur

disque microsillon. Robert répugnait à montrer cet orgue

au fonctionnement capricieux.

(*) En 1948,

il a fait ce qu'il a pu avec le peu qu'il avait.

Par contre l'orgue de la Cathédrale de Poitiers est

incontournable. C'est un pur Clicquot, le petit frère de celui

de Saint Nicolas des Champs

à Paris. ![]()

Il a été terminé en 1791, c'est à dire après la révolution française,

preuve que les idées de cette dernière ont eu un peu de mal à progresser

vers l'ouest.

Commencée peu après la moitié du XIIe siècle, la Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers révèle une remarquable unité d'ensemble.

Depuis 1681, la cathédrale de Poitiers n'avait

plus d'orgue de tribune, le chef-d'oeuvre de Crépin Carlier

ayant disparu dans les flammes.

En

1770 le Chapitre entreprend toute une campagne d'embellissement. La construction

d'une nouvelle tribune sur toute la largeur du mur occidental est terminée

en 1777. En 1787 un marché est passé avec François-Henri

Clicquot aux termes duquel ce dernier s'engage à construire

"un grand seize pieds" de 44 jeux, quatre claviers manuels et

un pédalier de 28 marches, deux tremblants et neuf soufflets. Conjointement

avec celui de Clicquot, un marché est passé avec le menuisier

Fabre, un Poitevin, pour la confection du buffet.

En

1770 le Chapitre entreprend toute une campagne d'embellissement. La construction

d'une nouvelle tribune sur toute la largeur du mur occidental est terminée

en 1777. En 1787 un marché est passé avec François-Henri

Clicquot aux termes duquel ce dernier s'engage à construire

"un grand seize pieds" de 44 jeux, quatre claviers manuels et

un pédalier de 28 marches, deux tremblants et neuf soufflets. Conjointement

avec celui de Clicquot, un marché est passé avec le menuisier

Fabre, un Poitevin, pour la confection du buffet.

Comme on touchait presque au but, Clicquot meurt à Paris le 24

mai 1790. L'achèvement du travail se fit sous la direction de son

fils Claude-François qui présenta l'orgue le 4 juin 1791.

(7 mars 1791, lit-on ailleurs ?)

L'instrument passa sans encombre le cap de la révolution et même

l'autorité municipale révolutionnaire versa à l'organier

et aux menuisiers sculpteurs ce qui leur restait dû.

La cathédrale était vouée au culte de la Jeunesse.

En 1803 on donne 45 francs à un dénommé Schmitt pour

avoir réparé l'orgue et joué un "Te Deum".

Après une intervention de Dallery père en 1812 qui

se limita au déplacement de la 2e Trompette et à une réparation

des soufflets, après une intervention de Henry en 1835, facteur

d'orgue Bordelais, qui porta encore une fois sur les soufflets, sur la

mécanique et sur quelques tuyaux d'anches abîmés par

un "soi-disant facteur d'orgue" des projets de "modernisation"

sont présentés. L'un par Henry en 1837, l'autre par Merklin

en 1858, tous deux sans suite.

Pourtant l'orgue était soumis aux intempéries depuis 1838

suite au démontage de la rosace qui ne fut reposée que vers

1860. L'organiste se plaignait de cette situation qui l'obligeait à

ne se servir que du Positif.

En 1882, Aristide Cavaillé-Coll signe un devis de "modernisation",

mais l'argent manque toujours.

Le 17 août suivant, on inaugure pourtant un "orgue venant

de subir une importante réparation". A défaut de

plus de précision sur le travail effectué, on peut conclure

qu'il s'agit du remplacement de la soufflerie cunéiforme par une

soufflerie à plis parallèles compensés et la pose

d'un pédalier "à l'allemande" par la maison Merklin.

Par la suite seul un entretien très suivi par la maison Debierre

a été effectué.

En en 1926, Jean Binetti puis Robert Boisseau prennent en charge

l'entretien de l'instrument. En 1928 un ventilateur électrique

est posé. En 1953 Robert Boisseau remet les Bourdons dans leur

état d'origine (ils auraient été mis "à

calottes mobiles" par Dallery * ) et recule l'abrégé

de pédale afin de faciliter le jeu de l'organiste.

( * Pour ma part, je pense plutôt à

Merklin dont c'était l'habitude, afin de faciliter la mise au tempérament

égal).

| Positif, Ut1 à Ut5 (avec 1er Ut#) |

Grand-Orgue (id) | Récit, Sol2 à Ut5 | Écho | Pédale, Ut1 à Ut3 La0 à Ut3 pour les anches |

| Montre 8' Second 8' Prestant Doublette Plein-Jeu VII Bourdon 8' Nasard Tierce Grand Cornet V Trompette Clairon Cromorne |

Montre 16' Montre 8' Second 8' Prestant Doublette Fourniture V Cymbale IV Bourdon 16' Bourdon 8' Grande Tierce 3'1/5 Nasard Quarte de Nasard Tierce Grand Cornet V 1e Trompette 2e Trompette 1er Clairon 2e Clairon Voix Humaine |

Flûte 8' Cornet V Trompette Hautbois |

Bourdon 8' Flûte 8' Trompette |

Flûte 16' (bouchée) Flûte 8' (ouverte) Flûte 4' Bombarde Trompette Clairon |

Donc, c'est un pur Clicquot, à l'intervention de Dallery

près qui décala la deuxième trompette du grand orgue vers l'aigu afin

de la faire sonner en bombarde de 16 pieds, et de Merklin qui s'est contenté

de poser une soufflerie neuve, de tout accorder en "tempéré" en pinçant

ou en évasant les tuyaux coupés au ton et de remplacer le

pédalier "à la française" par un pédalier "à l'allemande".

C'est tout, faute d'argent.

Heureuses les paroisses pauvres qui n'ont pas eu les moyens de moderniser

leur orgue.

Contrairement

à ce que l'on voit souvent écrit, et ce même dans le devis de Clicquot

qui, en fait, précise que "la tribune peut contenir un

grand seize pieds", l'orgue de Poitiers n'en n'est pas un mais

un "seize pieds ordinaire" tel que l'estime Dom Bedos.

Contrairement

à ce que l'on voit souvent écrit, et ce même dans le devis de Clicquot

qui, en fait, précise que "la tribune peut contenir un

grand seize pieds", l'orgue de Poitiers n'en n'est pas un mais

un "seize pieds ordinaire" tel que l'estime Dom Bedos.

La différence réside dans le fait qu'un "grand seize pied" possède

un clavier dit "de bombarde" (le troisième clavier y comporte un jeu de

bombarde 16 et un de trompette 8 (ou plus), en gravures intercalées avec

celles du clavier de Grand Orgue) tel que celui de St Nicolas des champs (![]() ).

Le "seize pied ordinaire" ne possède pas ce clavier de

Bombarde. Le "16 pieds ordinaire" désigne néanmoins

un orgue qui possède une Montre de 16' réelle au clavier

de Grand-Orgue.

).

Le "seize pied ordinaire" ne possède pas ce clavier de

Bombarde. Le "16 pieds ordinaire" désigne néanmoins

un orgue qui possède une Montre de 16' réelle au clavier

de Grand-Orgue.

Le décalage de la 2e trompette par Dallery n'aura pas suffit à en faire

"un grand 16' " au sens propre du terme.

Jean Albert VILLARD, (photo

à la tribune de Nemours ![]() ),

son feu titulaire, et Robert BOISSEAU ont veillé jalousement sur cet instrument

afin de le mettre à l'abri de dangereux projets parisiens qui ont coûté

la vie - ou tout au moins leur authenticité - à tant d'instruments

de cathédrales.

),

son feu titulaire, et Robert BOISSEAU ont veillé jalousement sur cet instrument

afin de le mettre à l'abri de dangereux projets parisiens qui ont coûté

la vie - ou tout au moins leur authenticité - à tant d'instruments

de cathédrales.

En effet, les orgues de cathédrales appartiennent à l'État et non

aux Communes comme ceux des églises paroissiales.

Il a été restauré en 1994 par Jean-Loup Boisseau et

Bertrand Cattiaux mais, malheureusement, on veut toujours trop en faire.

Toute la tuyauterie a été nettoyée aux ultrasons, ce qui a retiré la poussière

dans les moindres recoins mais aussi les scories des micro-fissures et

des imperfections que le métal de cette époque pouvait comporter.

(C'est probablement dans le but de pallier à ces défauts

que Clicquot enduisait de vernis ses tuyaux, ce qui n'a pas été

le cas à Poitiers*).

(*) D'après Bertrand Cattiaux).

On a demandé à P.Y. Asselin de déterminer à quel tempérament il était

accordé "avant". Évidemment, il n'allait pas répondre "en mésotonique"

vu le prix que son expertise coûtait, mais trouva quelque chose de suffisamment

tarabiscoté pour que Jean Boyer estime que "- ... avant on ne pouvait

jouer que de la musique française, maintenant on ne peut plus rien jouer

du tout !"

Jean y a quand même joué du Bach le jour de l'inauguration.

Ecouter: ![]() ,

(1Mo)

,

(1Mo)

(Oui!

C'est du Bach! Étonnant, non?)

On y aurait retrouvé le tempérament décrit dans "l'Anonyme

de Caen",(![]() )

ce qui n'est pas bien compliqué, vu le flou de la description.

D'ailleurs, Jean Albert Villard s'était déjà livré

à cette expertise et en avait conclu: "... la partition

d'origine a été récemment recherchée en remettant

un jeu dans son état primitif (la Montre du positif); mais cela

s'est avéré inefficace, si peu de choses suffisant à

désaccorder un tuyau".

)

ce qui n'est pas bien compliqué, vu le flou de la description.

D'ailleurs, Jean Albert Villard s'était déjà livré

à cette expertise et en avait conclu: "... la partition

d'origine a été récemment recherchée en remettant

un jeu dans son état primitif (la Montre du positif); mais cela

s'est avéré inefficace, si peu de choses suffisant à

désaccorder un tuyau".

Finalement, tout est rentré dans l'ordre.

On peut voir

ICI (![]() ) la

description des Pleins-Jeux que Clicquot a placé dans cet orgue,

Pleins-Jeux qui ont marqué le tournant entre le 18e et le 19e siècle.

) la

description des Pleins-Jeux que Clicquot a placé dans cet orgue,

Pleins-Jeux qui ont marqué le tournant entre le 18e et le 19e siècle.

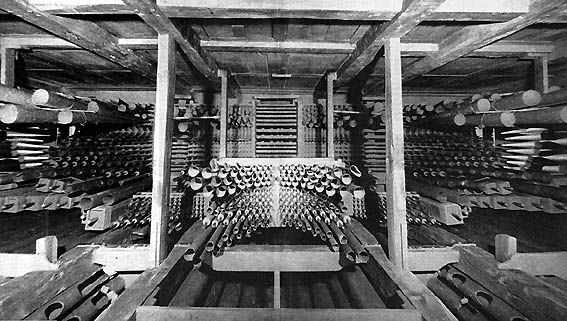

Je joins aussi un extrait sonore, un enregistrement

capté à l'intérieur du buffet, par dessus la tuyauterie (en 1971), sur

lequel on entend bien la disposition des tuyaux en "côté ut" et "côté

ut#". (Il s'agit ici de la Trompette).

C'est à dire ut, ré, mi, fa#, sol# et sib, à gauche - et, ut#, mib, fa,

sol, la et si, à droite.

![]() Fugue

sur Ave Maris Stella - Dandrieu - (822 Ko)

Fugue

sur Ave Maris Stella - Dandrieu - (822 Ko)

Une photo prise au dessus de la tuyauterie du Grand-Orgue par Alain Villain illustre cette disposition par tons (extraite de son court métrage "Un grand seize pieds"). On y voit la deuxième trompette encore décalée en Bombarde 16'.

![]() Un

autre enregistrement, capté

à l'intérieur du Positif cette fois, concerne le

Cromorne qui doit "bien crucher" selon le langage

des Facteurs d'Orgues. Ce terme de "crucher" ne se rencontre

effectivement que dans leur jargon. Est-ce en rapport avec le son particulier

de ce jeu qui semble provenir de l'intérieur d'une cruche ?

Un

autre enregistrement, capté

à l'intérieur du Positif cette fois, concerne le

Cromorne qui doit "bien crucher" selon le langage

des Facteurs d'Orgues. Ce terme de "crucher" ne se rencontre

effectivement que dans leur jargon. Est-ce en rapport avec le son particulier

de ce jeu qui semble provenir de l'intérieur d'une cruche ?