UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

UNE

HISTOIRE DU PLEIN-JEU

IV.

LE PLENUM AU XVIe SIÈCLE EN FRANCE ET AUX PAYS BAS

L'orgue

des Pays-Bas et en Europe Centrale.

Ce qu'on appelait, aux Pays-Bas,

la sonorité "nouvelle" du Plein-Jeu (voir:

chap. I: l'orgue médiéval)

a dû aller longtemps de soi. On la décrivait vers 1500 comme

süss (douce), schneidend (mordante), zart (délicate).

Praetorius, lui, disait: lieblich (aimable) ou scharf

(aiguë).

Auparavant nous ne trouvions à côté des "Fourniture

et Cymbale" que les rangées du "Rechtwerk":

- Montre 8', Bourdon 8', Prestant.

Maintenant s'y ajoutent souvent la 12e (2'2/3) et la 15e (2'), parfois

une 19e (1'1/3) et même une fois les 22e (1') et 26e (2/3').

Dans le projet de H.L. Hassler pour l'église de la Cour

à Dresde (1612):

- Principal 8', Octave 4', 15e, 19e, 22e, 26e, Cymbale II.

Cette composition s'inspirait évidemment de la facture italienne.

L'ancien ensemble: 8', 4' et deux Mixtures de hauteurs différentes,

se rencontre encore souvent:

Brake, 1600: Principal 8', Octave 4', Mixtur IV, Scharf III

(Jean Scherer le vieux)

Dans la mesure où nous

connaissons le nombre de rangs des Mixtures, si peu souvent indiqué,

les Pleins-Jeux semblent, en gros, avoir comporté IX, X

ou XI rangs. Les facteurs des Pays-Bas donnaient souvent plus de rangs

encore à leurs plenums:

Zierikzee (1548) : 8' I/II, 4' I/II, 2' I/III, Mixture VIII/XVI,

Scharf IV/VIII (projet anonyme);

Würzburg (1614) : 16', 8', Mixture X, Scharf X (J.

Niehoff);

Groningue (1558) : 8', 4', Mixture X / XXI, Cymbale III (A.

de Mare, état de 1662);

Dantzig (1583) 16', 8', 4', 2' 2/3, 2' Mixture XXIV, Cymbale VIII

(Julius Antony).

Ailleurs aussi, nous trouvons parfois des Plenums encore plus riches:

Ulm (1576) : 8', 4', 2' 2/3, 2', Mixture V/VIII, Cymbale II

(T. Compenius) ;

Bückeburg (1615): 16', 8', 4', 2', Mixture VIII/XIV (E.

Compenius);

Hof (1602): 8', 4', 2' 2/3, 2', Mixture VIII, Cymbale II (T.

Compenius);

Lübeck (1623) : 16', 8', Rauschpfeife II, Mixture VI/X, Scharf

IV / VI (H. Scherer-le-jeune);

Innsbrück (1555) : 8', 4', 2', 2/3, 2', Hörnlein II,

Mixture V / X, Cymbale II (J. Ebert);

Bernau (1572) : 16', 8', 4', 2' 2/3, 2', Mixture XII, Cymbale III

(H. Scherer-le.vieux).

Remarquons que la plus petite des deux mixtures (Cymbale ou Scharf)

a tantôt peu de rangs (II / III), tantôt beaucoup (IV / VIII).

Le Hörnlein (Cornet) d'Innsbruck est à taille de Principal: c'est un exemple de Mixture à tierce. Ce jeu apparaît assez fréquemment dans le Sud de notre zone: Fribourg-en-Brisgau (1544), Uberlingen (1548), Weingarten (1555), Einsiedeln (1557), Augsbourg (1580), Messkirch (1598) et Salem. Il s'ajoute presque toujours aux deux autres mixtures (Mixtur ou Hintersatz et Zimbel).

Il faut aussi noter que les

Positifs de dos de facteurs comme Henri, Timothée,

Esaias Compenius, Hans Lange et Gottfried Fritzsche

ne comportent le plus souvent aucun Plenum complet:

Ils suivaient probablement l'exemple des instruments célèbres

de leur temps comme Bernau (1572) et Stendhal (1580), par

lesquels H. Scherer-le-vieux avait introduit les innovations de

la facture hollandaise dans celle d'Allemagne centrale.

Dans une bonne majorité des cas, les mixtures comportaient

à peu près le même nombre d'octaves que de quintes;

mais dans une assez forte proportion ce sont les octaves qui l'emportent,

et parfois même les quintes sont totalement absentes.

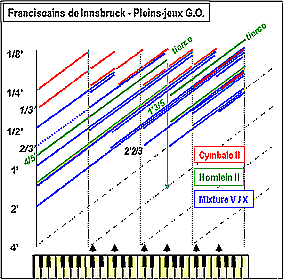

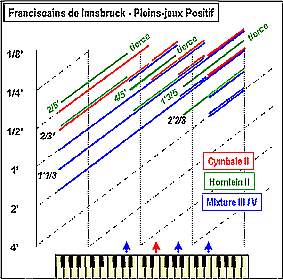

La composition de l'orgue de la Hofkirche dans le cloître des Franciscains

à Innsbruck (1555/61, J. Ebert de Ravensbourg), restauré

en 1969/70 par Ahrend, est la suivante:

- G.O.: 8', 8', 4' 2' 2/3, 2', Hörnlein, Hintersatz, Cymbale,

Trompette 8'.

- Positif accouplable: Flûte ouverte 4', Bourdon 4', Hörnlein,

Mixture, Cymbale, Tremblant.

- Brustwerk, joué par le clavier du GO.: Régale 8'.

- Pédale: tirasse du G.O.

Les mixtures ont la disposition suivante:

| G.O. | Mixture V / X: | |

| ut

1 ut# 2 fa# 2 ut# 3 fa# 3 ut# 4 fa# 4 |

2', 1'1/3, 1', 1/2' 2', 1' II, 2/3', 1/2' II 2' II, 1'1/3 II, 1' II, 2/3' 2' III, 1'1/3 II, 1' II, 2/3' 4', 2'2/3, 2' III, 1' 1/3 II, 1' II 4' II, 2'2/3 III, 2' III, 1'1/3 II 4' III, 2'2/3 III, 2' IV |

|

| Cymbale II | Hörnlein II: | |

| ut

1 ut# 2 fa# 2 ut# 3 fa# 3 ut# 4 fa# 4 |

1/3',

1/4' 1/2', 1/3' 2/3', 1/2' 1',2/3' 1'1/3, 1' 2', 1'1/3 2'2/3, 2' |

1'1/3,

4/5'. 2'2/3, 1'3/5 |

| Positif | Mixture III / V |

| (clavier au fa 1) | |

| fa 1 la 2 la 3 mi 4 |

2',

1'1/3, 1' 2', 1'1/3, 1, 2/3' 2' II, 1'1/3 II, 1' 4' II, 2'2/3, 2', 1'1/3 |

| Cymbale II | |

| fa 1 la 2 la 3 mi 4 |

2/3',

1/2' 1', 2/3' 1'1/3, 1' 2',1'1/3 |

| Hörnlein II | |

| fa 1 la 2 la 3 mi 4 |

2/3,

2/5' 1'1/3, 4/5 2'2/3, 1'3/5 |

Ce type de Cymbale est

celui qui a servi de point de départ à la Cymbale

française classique, et doit donc être celui des

Pays-Bas au XVIe siècle, tandis que la Fourniture

est encore mixte, à la fois progressive et avec une reprise d'octave

en Fa 3.

Au Positif, structure analogue, mais la Cymbale est légèrement

ascendante.

Quant aux Hörnlein, ce sont des Sesquialteras

à reprise d'octave encore proches de la Cymbale à Tierce

d'Arnaut: à la 3e octave elles ont la hauteur du Cornet,

dont elles sont peut-être les ancêtres.

Il s'ensuit que Cornet et Mixture du Positif, à partir de LA 3, évoquent la résultante de 8', bien que ce clavier ne compte pas de 8'.

Déjà en 1511, Arnold Schlick demandait que la Mixture se composât essentiellement d'octaves avec peu de quintes et seulement aiguës. Le remarquable facteur de l'orgue de Saint- Vivien à Rouen en 1515, Peirs de la Estrada, n'avait, selon le témoignage de Valeran de Héman en 1608 et de Claude de Villers en 1659, mis que des octaves dans la Fourniture comme dans la Cymbale de son orgue. N'ont pas de quinte du tout les deux mixtures de l'orgue de la basilique de Maria Thalkirchen (facteur inconnu, vers 1630), aujourd'hui au Deutsche Muséum de Munich.

On lit dans Praetorius:

"on s'est beaucoup attaché depuis une cinquantaine d'années

à la Lieblichkeit, spécialement aux Pays-Bas plus qu'ici".

Il désigne par là une poussée vers l'aigu, ce que

prouve son passage à propos de l'orgue de la cathédrale

de Halberstadt (1361), où il explique que les Manuels, à

cause du petit nombre de leur touches, ne pouvaient atteindre dans le

dessus à la Lieblichkeit.

C'est avec la même acception que Praetorius appelle l'orgue

de Saint-Jean de Lunebourg (Niehoff-Johannsen, 1551) "ein

trefflich. Werk... gar hell und scharf " : un excellent ouvrage..,

clair et aigu. Praetorius donne des indications plus précises

sur la petite mixture ou Scharf, comme l'ont appelée

les facteurs Néerlandais depuis des années et ils n'ont

pas tort car c'est un jeu vraiment scharf (aigu), certains y incluant

"kleine subtile und junge Pfeiflein" (des tuyaux très

petits et aigus), dont le plus gros a 3 pouces de long.

Il faut remarquer au passage que 1/4' (3 pouces) correspond à ut

6, non à fa 5; de même trouve-t-on fréquemment 12'

ou 6' où il faut lire 16' et 8', et dans le cas présent

Praetorius devait penser réellement ut 6 (1/4') : à

côté de 3 octaves, un unique rang de quinte. Praetorius

nous décrit encore une autre mixture sans aucune quinte: "3

ou 4 petits tuyaux à l'unisson et une petite octave mais pas de

quinte et qui vont d'une octave à l'autre".

Ces mixtures citées par Praetorius auraient donc été du types suivant:

| ut

2 ut 3 ut 4 |

1/2' II, 1/3', 1/4' 1' II, 2/3', 1/2' 2' II, 1'1/3, 1' |

1/2'

III (+ I), 1/4' 1' III (+ I), 1/2' 2' III (+ I), 1' |

Dans ces exemples, nous venons

d'étudier le nombre de rangs des mixtures et la répartition

entre quintes et octaves. Il faut pour finir ajouter un mot sur le plafond

que ces jeux atteignent.

Le Scharf de l'orgue d'Alkmaar (1511), nous l'avons vu,

plafonne dans le haut du clavier au 1/10';

dans les mixtures de notre période, on relève des plafonds

au 1/4' (Maria Thalkirchen, Mixture), 1/8' (Wilten),

1/10' (Innsbruck, Mixture et Cymbale du Positif),

1/12' (Ulm, mixture du Positif) ou 1/16' (Schluderns, Cymbale-Quinte).

On trouve aussi des dispositions ascendantes avec plafond d'abord au 1/6',

puis au 1/8' (Vienne, Mixture du Positif), ou 1/8' puis

1/16' (Pommsen, Mixture), 1/6', 1/8' puis 1/12' (Altenbruch,

Mixture du G.O.) et 1/8', 1/12' et 1/16' (Vienne, Mixture

du G.O.).

En France.

Il existe dans nos connaissances

actuelles des structures de Plenum en France une grave lacune :

le XVIe siècle. Les documents, déjà assez rares en

général, ne donnent aucune précision et ne permettent

pas d'établir de certitudes: un trou d'un siècle entier

à quoi s'ajoute le fait historique que l'orgue français

du XVIe siècle doit à peu près tout à l'orgue

des Pays-Bas et non à l'orgue français du XVe siècle.

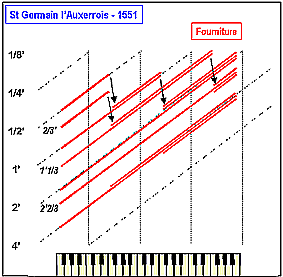

Aussi peut-on se contenter pour ce dernier du peu que nous savons:

les Fournitures y sont d'abord encore progressives en apparence.

Ainsi à Saint-Germain-l'Auxerrois (1551):

Fourniture VII à IX (pas de jeu de 2'), d'où:--->

On aurait à peu près la même chose pour la Fourniture

III à V de Saint-Jean-en-Grève.

En fait ce ne sont nullement

des progressions médiévales mais bien des parties hautes

de Fourniture d'Arnaut à nombre de rangs fixe, sauf

la nécessité de compenser dans l'aigu un affaiblissement

dû aux doublures. Il n'est donc nullement étonnant de trouver

aussi des Fournitures à nombre de rangs réellement

fixe:

1537 Châlons: Fourniture V; Alençon,

Fourniture VII;

1549 Chartres Fourniture VI.

Outre la Fourniture,

le Plenum comprend (peut-être?) la Cymbale, toujours présente

mais jamais définie : Saint-Étienne (Troyes) 1550

bien argentée; Saint-Germain-L'Auxerrois (Paris)

1551: II rangs; Chartres: III rangs.

Dans la seconde moitié du siècle deux Cymbales I

à une octave l'une de l'autre semblent plutôt provenir du

type méridional (Ripieno). La seconde reprend d'octave en

octave.

C'est tout ce que nous savons du type français du Nord, qui était

aussi celui des grands buffets Renaissance de Normandie (Rouen,

Cathédrale & Saint-Maclou; Caudebec (photo), etc.) sinon

que ce Plenum sera condamné à la fin du siècle

comme inégal et sombre par les partisans du Plenum des Pays-Bas.

C'est tout ce que nous savons du type français du Nord, qui était

aussi celui des grands buffets Renaissance de Normandie (Rouen,

Cathédrale & Saint-Maclou; Caudebec (photo), etc.) sinon

que ce Plenum sera condamné à la fin du siècle

comme inégal et sombre par les partisans du Plenum des Pays-Bas.

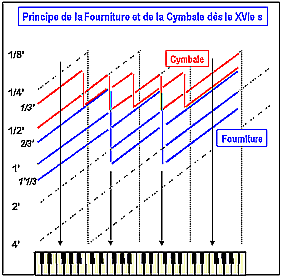

Ce Plenum des Pays-Bas

(voir au début) résulte d'une évolution qui remonte

au début du XVe siècle: dès 1522, Fourniture

et Cymbale sont à nombre de rangs fixe. Souvenons-nous que

Dijon est en Bourgogne et que Arnaut de Zwolle porte un

patronyme plutôt flamand.

La fourniture et la cymbale à reprise d'octave de

ce dernier auraient été menées à leur terme

logique: le développement prévisible de l'ensemble Fourniture-Cymbale,

une fois éliminées les Quintes graves et les Tierces,

sûrement sous l'influence de plus en plus exigeante de la musique

polyphonique.

Comment ce schéma de base se comportait-il en montant le clavier?

le jeu à l'orgue d'une polyphonie complète à voix

strictement égales s'accommodait mal, quoi qu'on pense, des Fournitures

progressives.

Le Ripieno avec son nombre fixe de rangs répondait mieux

à cette égalité.

La solution pour obtenir un

Plenum vraiment égal fut de rejeter le principe de reprise de tous

les rangs au plafond.

Elle consista à faire reprendre chaque rangs sur la même

note que le rang supérieur arrivé seul au plafond.

Dès lors, une fois ce rang aigu choisi (1/2' par exemple), les

autres évoluent parallèlement, à la quarte ou à

l'octave inférieures avec départ au 2/3', 1', 1'1/3, etc.

Le saut d'octave qui se fait pour tous les rangs à la fois se situe

naturellement chaque fois qu'une octave est parcourue au clavier pour

conserver intensité et tessiture.

Le jeu est alors parfaitement horizontal et les reprises, le clavier

commençant alors au Fa, tombent naturellement en Fa 2 et

Fa 3.

Plus tard, au cours du XVIe siècle, l'extension du clavier à

ut 1 (et à ut 5) sera un ravalement (et un complément aigu)

sans reprise, ce qui rend alors l'apparence du jeu un peu moins horizontale:

première reprise : Ut 1-Fa 2;

deuxième : Fa 2-Fa 3

troisième : Fa 3-Ut 5.

C'est

le schéma définitif des Fournitures françaises

classiques.

C'est

le schéma définitif des Fournitures françaises

classiques.

Cette évolution des

Fournitures pourrait bien avoir été précédée

de celle des Cymbales dont elle aurait même subi l'influence; ce

sont en effet les Cymbales qui ont dû conduire à la notion

de reprise sur note.

Très tôt, sans doute dès l'incorporation de la Cymbale

mutation dans le Plenum, la Tierce de la Cymbale III d'Arnaut

fut rejetée (ou séparée), sans parler d'une

autre évolution de la Cymbale à tierce hors du Plenum

vers le Cornet et la Sesquialtera.

Le schéma de cette Cymbale II à reprise au plafond

peut se lire (et se lisait surtout au sommier) comme un schéma

à reprise sur note, mais cette fois de quinte en quarte

au lieu de l'octave. (Là encore les prolongations à l'ut

sont des ravalements et des compléments sans reprise).

Le grossissement se fait par rangs parallèles de plus en plus graves

: 1/4', 1/3', 1/2', 2/3', 1', etc.

Ainsi doivent être nés les deux types de mixtures

classiques (Fourniture à reprises d'octave, Cymbale

de quinte en quarte) qui permettaient, en restant indépendants

l'un de l'autre, de reconstituer soit le Plein-jeu : Principal, Fourniture,

Cymbale, soit le jeu de cimbales : Principal, Cymbale.

A l'intérieur de ce principe il y a place pour bien des différences

de détail (selon le vaisseau à remplir par exemple), mais

tel sera le schéma général du Plenum de Titelouze

et de Mersenne et jusqu'à Dom Bedos (photo de fond d'écran).