Les Traités :

Joseph SAUVEUR

1653 - 1716

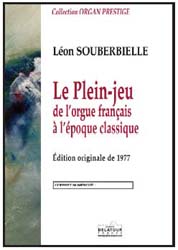

D'après le remarquable ouvrage de Léon

Souberbielle : "Le Plein-Jeu de l'Orgue Français à

l'époque classique (1660 - 1740)" auquel j'ai emprunté

quelques explications.

Cet ouvrage, publié en 1977 à compte d'auteur, a

été rapidement introuvable.

Les derniers exemplaires originaux, numérotés

de 1 à 129, viennent d'être édités par les

Editions DELATOUR et peuvent être commandé en ligne

ICI :

http://www.editions-delatour.com/detail_notice.php?no_article=DLT1756&prov=catalogue.

![]()

(Le survol de la souris sur les mots écrits en

vert et en gras

Oui ! C'est exactement ça !.

devrait vous fournir un texte explicatif). Ceux

soulignés renvoient à une page annexe.

Sauveur divise l'octave en 43 parties égales

qu'il nomme mérides, puis chaque méride en 7 heptamérides.

C'est à dire que l'octave est divisée en 301 parties. Il

peut dès lors exprimer tous les intervalles de tous les systèmes

en mérides et eptamérides. Il fixe un son de référence

de 100 vibrations par seconde, contre les variations constantes du ton

(ton de l'Opéra, de la Chapelle Royale, etc.).

" Je pris en 1696 le parti de trouver une mesure commune à

tous les intervalles, capables de les mesurer dans leurs différences

les moins sensibles, de donner des noms et des caractères à

tous ces sons, qui fussent tels qu'on pût prendre ceux qui seraient

nécessaires à la musique ordinaire et qui renfermassent

d'une manière simple et aisée toutes les propriétés

qui regardent cet art, sans néanmoins avoir dessein d'exclure les

notes auxquelles les musiciens sont accoutumés depuis si longtemps."

Système général, p. 300. (Compilé

sur http://www.musicologie.org/

![]() ,le site richement

documenté de JMW).

,le site richement

documenté de JMW).

Il a aussi déterminé un son de référence

que l'on peut considérer comme une première application

d'un diapason. Sauveur et

le "Son fixe" ou Le ton de l'Orgue parisien sous Louis XIV.![]()

![]()

APPLICATION

DES SONS

H A R M O N I Q U E S

A la composition des Jeux d'Orgues.

PAR

M. SAUVEUR.

1702

Il s'agit d'une addition à

la section X de son mémoire d'Acoustique de l'année précédente :

"Système général des Intervalles

des Sons,

et son Application à tous les systèmes

et à tous les Instruments de Musique."

publié en 1701

![]()

On a expliqué dans

les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de l'année

1701 page 297 en quoi consiste le Système général

des Intervalles des Sons, & dans la Section IX la nature des Sons

harmoniques

" J'appelle Son harmonique d'un Son fondamental celui qui fait

plusieurs vibrations pendant que le Son fondamental n'en fait qu'une,

ainsi un Son à la douzième du son fondamental est harmonique

parcequ'il fait 3 vibrations pendant que le Son fondamental n'en fait

qu'une"..

, dont on a fait une application dans la Section

X à la Trompette marine, au Cor de chasse, à la Trompette

ordinaire & aux ressauts des Instruments à vent: L'occasion

que j'ai eu d'examiner les Jeux d'Orgues avec le sieur Deslandes, un des

plus habiles Facteurs d'Orgues, m'a fait remarquer que les Sons harmoniques

servaient aussi de principe à la composition des Jeux d'Orgues,

& aux mélanges que les Organistes font de ces Jeux. Ce que

l'on va expliquer en peu de mots.

Pour comprendre la composition des jeux d'Orgues de la manière

dont les Facteurs l'entendent, il faut donner une idée des parties

de l'Orgue qui doivent servir au sujet dont il s'agit.

I. L'Orgue est un Buffet contenant les tuyaux dont les Jeux font

composés. On désigne la grandeur de l'Orgue par la longueur

de son plus grand tuyau; ainsi l'on dit une Orgue de 32 pieds, de 16 pieds,

de 8 pieds & de 4 pieds.

Dans les Églises l'Orgue a deux parties, savoir le grand corps

de l'Orgue , qu'on appelle aussi la grande Orgue, & le Positif est

le buffet qu'on met ordinairement devant la grande Orgue.

II. L'Orgue a au moins un Clavier lorsqu'elle n'a qu'un corps

; elle en a au moins deux lorsqu'il y a un positif: dans les grandes Orgues

il y en a quatre, & quelquefois cinq. De plus les pédales ont

leur clavier, dont les marches se jouent avec les pieds.

Nous avons marqué dans la seconde Planche une figure de clavier,

qui est ordinairement divisé en quatre octaves, qui sont la seconde

sous-octave, la première sous-octave, l'octave moyenne, la première

octave, & une touche de la seconde octave.

Chaque octave est divisée en douze touches ou marches, dont les

sept noires marquent les sons naturels, & les cinq blanches les feintes,

c'est à dire les dièses & les b mols. Dans la seconde

sous-octave la première feinte manque ; de sorte que ce clavier

a ordinairement quarante-huit touches ou marches. Quelques Organistes

font ajouter à ce nombre une ou plusieurs touches dans la troisième

sous-octave, aussi bien que dans la seconde octave.

Remarquez que les Facteurs de Clavecin & d'Épinette mettent

toujours des touches noires pour les sons naturels, & des blanches

pour les feintes ; & les Facteurs d'Orgue font ordinairement le contraire.

Nous avons marqué sous la figure de ce clavier les lettres, les

dièses & les b mols, dont les Facteurs se servent pour, designer

les touches & les divisions de leur règle, qu'ils appellent

Diapason.

Dans la quatrième ligne sont les noms UT, RÉ , MI, &c.

que l'on donne ordinairement à ces touches lorsqu'on chante en

b quarre.

La cinquième contient les clefs de chaque octave selon notre Système

général.

La sixième les noms PA, RA, GA, &c. selon le même Système.

Nous nous servirons dans la suite des noms & des clefs de notre

Système

Chaque note est désignée par une dénomination qui est propre

à Sauveur:

PA = ut, pi = ut#, RA = ré, go = mib, GA = mi, SO = fa, fa = fa#, BO =

sol, ba = sol#, LO = la, de = sib, DO = si.

Quand il écrit "subbis-PA, il parle du do 1, première octave. Etc.

Sub-PA est le do2, etc.

PA (tout seul) est le do3, etc.

Sem-PA est le do4, etc.

et bis-PA le do 5, etc.

pour exprimer ces touches, afin d'éviter

les circonlocutions ou les équivoques.

Les Pédales ont environ deux ou trois octaves, à la volonté

des Organistes qui font fabriquer les Orgues, & ainsi le nombre des

marches est indéterminé.

III. Chaque touche ou marche ouvre une soupape, qui répond

par sa longueur à autant de trous qu'il y a de rangs

de tuyaux

En fait, la soupape s'ouvre sur une gravure, une sorte de couloir,

qui est percée d'autant de trous qu'il y a de rangs tuyaux. Réellement

la soupape ne s'ouvre que sur une partie de la gravure, ce qui est bien

suffisant.

sur le sommier.

Les trous de chaque rang sont ouverts ou fermés par une règle

percée de quarante-huit trous, qu'on appelle Registre. En tirant

le registre on ouvre les tuyaux d'un rang, parce que l'on fait répondre

les trous du registre aux trous du Sommier ; en sorte qu'ouvrant une soupape

, le vent a la liberté de passer dans le tuyau qui répond

au trou ouvert de la soupape : mais lorsqu'on pousse un registre, les

quarante-huit trous du registre ne répondant à aucun trou

du sommier, les tuyaux du rang qui répond au registre poussé

se trouvent bouchés ; d'où il suit que si on tire plusieurs

registres, on ouvre plusieurs rangs de tuyaux. La même chose arrive

si à un registre répondent plusieurs rangs.

IV. Un jeu est un ou plusieurs rangs de tuyaux sur un même

registre ; de sorte qu'un Jeu est simple lorsqu'il n'y a qu'un rang

qui répond à un registre, & un Jeu est composé

lorsqu'il y a plusieurs rangs qui répondent à un seul registre.

Les Organistes disent qu'un Jeu est composé, lorsqu'en tirant un

registre il y a plusieurs tuyaux sur marche, c'est à dire, qui

jouent lorsqu'on baisse une marche.

Les tuyaux qui composent les Jeux d'Orgues sont de deux sortes: les uns

sont à bouche comme une flûte douce, & les autres sont

à anche. Nous les avons représentés dans la première

Planche.

V.

Les tuyaux à bouche, que l'on appelle tuyaux

de mutation

V.

Les tuyaux à bouche, que l'on appelle tuyaux

de mutation

Sauveur donne indistinctement à tous les jeux à bouche

le nom de Jeux de Mutation. Il lui a échappé que les Facteurs

opposaient les "Jeux de Mutation" aux "Jeux de Fond".

Pour ces derniers les Jeux de Fond sont les jeux que l'on met dans le

"Plenum" (donc, y compris les "principaux"). Les Jeux

de Mutation sont les jeux de "Délassement" (les Flûtes,

le Nasard, les tierces, etc.).

, sont composés,

1°. Du pied AABB, qui est en cône creux. C'est lui qui reçoit

le vent qui fait sonner le tuyau.

2°. A ce pied est attaché le corps BBDD du tuyau.

3°. Entre le pied & le corps d'un tuyau, il y a un diaphragme

EEF qu'on appelle biseau, qui a une petite ouverture longue & étroite,

& un peu en biseau pour laisser échapper le vent. On l'appelle

lumière.

4°. Au dessus de cette ouverture est la bouche BBCC du tuyau, qui

est une fenêtre dont la lèvre d'en haut CC qui est en biseau,

coupe le vent qui sort de la lumière.

Les tuyaux sont d'étain fin, d'étoffe, ou de bois.

Les tuyaux d'étain fin sont toujours ouverts par leurs extrémités

DD, & sont d'une petite facture, c'est à dire, qu'ils sont

fort étroits, leur son est fort éclatant, clair & net.

Les tuyaux d'étoffe, c'est à dire de plomb mêlé

d'un douzième d'étain sont d'une grosse facture, c'est à

dire plus larges que ceux d'étain : les plus longs sont bouchés,

les moyens sont à cheminée ou à fuseau, & les

plus petits sont ouverts. Les tuyaux bouchez, à cheminée

& à fuseau ont aux côtés de la bouche deux oreillettes,

qu'on écarte ou qu'on serre vers la bouche pour hausser & baisser

le son.

Les tuyaux de bois sont carrés, & leur extrémité

DD est bouchée par un tampon GG garni de cuir.

Le son des tuyaux d'étoffe & de bois sont fort doux, &

les Facteurs les font servir ensemble.

Ils font généralement de bois les grands tuyaux qui sont

bouchés, & les petits d'étoffe. Entre ceux-ci les plus

grands sont bouchés & à oreillettes ; les suivants sont

à cheminée & à fuseau, & ont des oreillettes;

& les plus petits sont ouverts : le nombre des uns & des autres

est indéterminé, & dépend de la volonté

du Facteur.

Les tuyaux les plus longs rendent un son plus bas, c'est à dire

plus grave, & les tuyaux les plus courts rendent un son plus haut,

c'est à dire plus aigu.

Les Facteurs font leurs longueurs & leurs largeurs dans des rapports

réciproques à leurs sons; ils les règlent sur les

divisions de leur règle, qu'ils appellent Diapason. Mais les tuyaux

bouchés n'ont que la moitié de la longueur de ceux qui sont

ouverts, & qui rendent le même son. Le tuyau ouvert le plus

long est de 16 pieds, & dans les Orgues extraordinaires il est de

32 pieds ; le plus court est de 4 lignes & demie.

Les tuyaux en pédale sont toujours ouverts, quoiqu'ils soient de

bois & d'étoffe ; ils sont d'une fort grosse facture.

VI. Un tuyau d'anche est composé d'un pied AABB, qui porte

le vent dans l'échalote CD, qui est un demi-cylindre creux arrêté

à son extrémité D dans un noyau I I par un tampon

de bois FG. L'échalote est recouverte par une platine de cuivre

battu EEFF, qui est arrêtée à son extrémité

FF dans le noyau par le même tampon de bois, & son autre extrémité

EE est libre, en sorte que l'air entrant dans l'échalote, la fait

trembler ou battre contre l'anche ; plus la partie FL de la languette

qui est libre est longue, plus le son qu'elle forme est grave. Cette longueur

EL est réglée par la rasette LM, qui est un fil de fer qui

passe par le noyau, & sort dans les tubes HHKK, quand ils sont courts

& hors de ces tubes lorsqu'ils sont longs. Ces rasettes avancent ou

reculent pour régler la longueur EL de la partie libre de la languette

: c'est pourquoi on l'appelle aussi mouvement, gouvernail ou ressort.

Le noyau I I qui sert à arrêter l'anche, c'est à dire

l'échalote, la languette, le tampon & la rasette, sert aussi

à boucher le pied du tuyau, & à obliger le vent à

ne sortir que par l'anche. Enfin au noyau est soudé la partie HHKK,

que les Facteurs appellent le Tube, dont l'ouverture intérieure

est la continuation de celle de l'échalote. La forme du tube est

différente dans les différents jeux d'anches.

Le degré d'aigu & de grave du son d'un tuyau à anche,

dépend de la longueur de la languette & de la longueur CK du

tuyau, qui se prend depuis l'extrémité C de l'échalote,

jusqu'à l'extrémité K du tube.

La qualité du son dépend de la largeur de l'anche, de la

languette & du tube, aussi bien que de l'épaisseur de la languette

& de la figure du tube, & enfin de la quantité du vent.

Les pédales à anches ont les tubes plus gros, les échalotes

plus larges, & les languettes plus épaisses, & on leur

donne plus de vent.

VII. Pour avoir les noms de tous les Jeux simples d'une Orgue, voyez la 1. Planche dans laquelle il y a quatre parties.

La première contient deux colonnes.

Dans la première colonne sont les Octaves, les Tierces

& les Quintes de chaque Octave, dans l'ordre desquelles se

rencontrent ces Jeux.

Dans la seconde colonne sont les Sons harmoniques que rende le

premier ou plus long tuyau de chaque Jeu, & qui sont les plus graves.

On y a ajouté en petits chiffres les Sons harmoniques des derniers

tuyaux de ces mêmes Jeux.

La seconde partie contient les longueurs des tuyaux à bouche

ou de mutation.

Dans la première colonne sont marquées les longueurs

des tuyaux ouverts qui sont par Octaves ; car les Facteurs ne désignent

les autres que par Tierces ou Quintes des précédent.

Dans la seconde colonne sont marquées les longueurs des tuyaux

bouchés, qui ne sont que les moitiés des précédents.

La troisième partie contient les noms des Jeux à bouche.

Dans la première colonne sont les noms des jeux dont les tuyaux

sont d'étain fin & ouverts, savoir le 32 pied, le 16 pied,

le 8 pied, le Prestant, la Doublette & le Flageolet. On appelle Montre

le plus grand de ces Jeux dans l'Orgue ; ainsi la Montre peut être

un 32 pied, un 16 pied , un 8 pied , ou un 4 pied.

Ces Jeux sont de la petite facture, c'est à dire que les tuyaux

sont étroits, excepté le Flageolet dont les tuyaux sont

aussi larges que ceux d'étoffe.

Pour concevoir plus facilement la liaison de ces six Jeux à bouche

d'étain fin, nous ajouterons la Table suivante dans laquelle chaque

jeu renferme ses 4 Octaves.

|

Table des Jeux d'étain

fin.

|

||||||||||

|

Octaves

|

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

|

Intervalles

diatoniques |

I.

|

VIII.

|

XV.

|

XXII.

|

XXIX.

|

XXXVI.

|

XLIII.

|

L.

|

LVII.

|

LXIV.

|

|

Sons har-

moniques |

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

|

1.

|

2.

|

4.

|

8.

|

16.

|

32.

|

64.

|

128.

|

256.

|

512.

|

|

|

Longueurs

des tuyaux (1) |

pieds.

|

pouces

|

lignes

|

|||||||

|

32.

|

16.

|

8.

|

4.

|

2.

|

1.

|

6.

|

3.

|

18.

|

9.

|

|

|

Jeux.

|

___________le 32 pied__________

|

|

||||||||

|

___________le 16 pieds___________

|

||||||||||

|

________le 8 pieds_________

|

||||||||||

|

___________Le Prestant___________

|

||||||||||

|

___________la Doublette_________

|

||||||||||

|

___________le Flageolet__________

|

||||||||||

Nous désignerons les Jeux d'étain par les sons harmoniques

1. 2. 4. 8. 16. 32. avec un point

dessus

(je les mettrai en gras et

en rouge dans le texte car je ne peux pas mettre de points

sur un caractère avec mon ordi !)

Dans les quatre colonnes suivantes sont les Jeux à bouche, dont

les tuyaux sont de bois ou d'étoffe.

La Seconde colonne contient les Jeux qui sont par Octave, savoir les

Bourdons, la Flûte & la Quarte de Nazard.

La troisième colonne comprend ceux qui sont les Tierces des précédentes

Octaves, savoir la Tierce & la petite Tierce, ou la Tiercette.

La quatrième ceux qui sont les Quintes des précédentes

Octaves, savoir le double Nazard, le Nazard & le Larigot.

Nous désignerons ces Jeux de bois ou d'étoffe par 1. 2.

4. 8. 16 ; 10. 20 ; 6. 12. 24.

Ces Jeux en général sont de la grosse facture, c'est à

dire que les tuyaux sont larges ; de plus les plus longs tuyaux sont bouchés,

les moyens sont à cheminée ou à fuseau, & les

plus courts sont ouverts.

La cinquième colonne contient les Jeux en Pédales, savoir

les Pédales de Flûte de 8, de 4 pieds, & de Nazard.

Les tuyaux des Pédales sont ouverts, & plus gros que les autres.

Nous désignerons ces Jeux par 4. 8. 12. avec

un trait dessous.

La quatrième partie contient les Jeux à anches, dont la

variété dépend principalement de la forme du tube.

La première colonne contient la Régale, dont le tube

est court & étroit. Nous la marquerons par 4".

Dans la Seconde est contenue la Voix humaine, dont le tube est

court & large. Nous la marquerons par 4'.

Dans la troisième est: le Cromorne, qui a le tube long &

cylindrique. Il sera marqué par 4\.

Dans la quatrième sont la Bombarde, la Trompette

& le Clairon, qui ont le tube en cône. Ils seront marqués

par 2°. 4°. 8°.

Et dans la cinquième sont les Jeux en Pédales, qui sont

plus gros & ont les anches plus épaisses. Ces Jeux sont les

Pédales de Bombardes , de Trompette, de Clairon

& de la Voix humaine. Nous les marquerons par 2°.

4°. 8°. 4'.

Les Régales ne sont d'usage que dans les petites Orgues.

Dans les grandes Orgues on ajoute quelquefois un second jeu de trompette

sur un clavier particulier, & ce jeu s'appelle petite Trompette.

La Bombarde

C'est une particularité de l'orgue de la fin du XVIIe siècle. Courante

au début du siècle, elle disparaît pour réapparaître

au milieu du XVIIIe siècle.

est rare.

Pour diversifier le son des Jeux d'Orgue, on ajoute un Tremblement,

qui est une soupape attachée au porte-vent, qui laisse échapper

le vent par reprise. Il y en a à vent perdu & à vent

clos. On les fait forts ou lents.

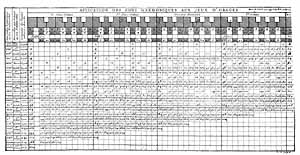

VIII. Dans la Planche 1. nous avons marqué les sons harmoniques

que rendent les premiers tuyaux de chaque Jeu de l'Orgue, que fait

jouer la Touche ou la Marche subbis-PA (Ut1). Dans la Planche

II. nous avons marqué les Sons harmoniques de toutes

les Marches de l'Orgue pour tous les Jeux simples & composés.

Dans la première partie supérieure sont,

1°. Les Octaves.

2°. Les Touches ou Marches d'un Orgue.

3°. Les caractères C. D. E. &c. dont se servent les Facteurs.

(Ut, Ré, Mi, etc.).

4°. Les clefs subbis. sub. sem, bis des Octaves selon notre système

général.

5°. Les noms PA , RA , &c. du même Système.

La seconde partie inférieure de la Planche II. contient deux parties.

La première contient trois colonnes.

Dans la première colonne sont les Intervalles diatoniques

de chaque Jeu au son fondamental qui est celui du tuyau de 32 pieds.

Dans la seconde sont les Intervalles par Octaves de tous ces Jeux,

avec les Tierces & les Quintes de ces Octaves.

Dans la troisième sont les longueurs des tuyaux ouverts

à bouche depuis 32 pieds jusqu'à 4 lignes & demie.

La seconde partie contient les Sons harmoniques de tous les tuyaux

de chaque Jeu. (Maintenant on dresserait un diagramme.

![]() . On pourrait y rajouter les tierces.).

. On pourrait y rajouter les tierces.).

Dans la première colonne subbis-PA (Ut1) sont les Sons harmoniques

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 16. 20. 24. 32. des premiers tuyaux des Jeux

d'Orgues marqués dans la 1re. Planche.

Nous avons ajouté 48. 64. 96. 128. 192. 256. 384. 512. 768. 1024.

qui serviront pour les Jeux composés.

Par cette colonne jointe aux trois précédentes, l'on trouvera

le rapport du premier son de chaque jeu aux longueurs de leurs tuyaux,

à leurs Octaves & à leurs Intervalles diatoniques au

son fondamental.

Par exemple, je trouve que 24 de la colonne subbis-PA (Ut1) est

le 24e son harmonique donc le tuyau ouvert a 1 pied 1/2 de longueur, qu'il

est la Quinte de la quatrième Octave, & qu'il est la XXXIIIe

à l'égard du son fondamental que rend le tuyau de 32 pieds.

Chaque son harmonique de la colonne subbis-PA (Ut1) représente

celui du premier Son de chaque Jeu ; & pour avoir le Son des autres

touches du même Jeu, suivez la ligne de ce Jeu.

Prenons, par exemple, la Quarte de Nazard 16. Je cherche 16. dans la colonne

subbis-PA (Ut1). Alors subbis - RA (Ré1), sera 18,

subbis - go (Mib1) sera 19 1/5, subbis-GA (Mi1)

20, subbis-so (Fa1) 21 1/3, subbis-fa (Fa#1) 22 1/2, subbis-BO

(Sol1) 24, & ainsi de suite jusqu'à la dernière

touche bis-PA (Ut5). On peut faire la même chose à

toutes les autres lignes pour chaque autre Jeu.

Les nombres qui expriment les Sons de chaque Octave sont proportionnels

à ceux-ci : 480. 500. 540. 576. 600. 640. 675. 720. 768. 800. 864.

900. comme l'on peut voir au rang qui commence par 48. Ces nombres marquent

les rapports justes des Intervalles diatoniques au son PA (Ut).

Remarquer :

1°. Que dans l'Orgue les tuyaux qui répondent aux touches PA

(Ut) de toutes les Octaves, rendent des sons exactement harmoniques

à l'égard du son fondamental 1, ou du plus long tuyau de

32 pieds.

2°. Que les tuyaux qui sont sur une même touche rendent des

sons harmoniques à l'égard du son du premier tuyau de cette

touche, qui tient lieu de son fondamental ; car les sons des tuyaux de

chaque touche ont même rapport entre eux, que les sons de la première

touche subbis-PA (Ut1), lesquels sont harmoniques.

3°. Dans chaque rang les sons des touches PA (Ut) ou de même

nom sont harmoniques, parcequ'ils sont en raison double.

4°. Ceux d'un rang qui sont de différent nom ne sont point

harmoniques dans l'Orgue, non plus que dans le Clavecin ; parcequ'ils

sont dans des Intervalles tempérés exprimés par Mérides,

comme nous avons montré au Clavecin dans la Seconde ligne de la

Planche III. dans les Mémoires de l'Académie de l'année

1701. pag. 364, & les Mérides marquent des nombres incommensurables

de vibrations.

Cependant nous les marquons par les sons harmoniques, parceque

- I°. Ils ne sont pas fort éloignés des Sons tempérés,

& qu'ils sont exprimés par de petits nombres.

- 2°. Les tuyaux réglés selon les Sons mêmes tempérés

sur le diapason des Facteurs ne rendent pas les sons justes, il faut que

l'oreille du Facteur y supplée en les accordant.

- 3°. Ces Sons harmoniques nous seront plus commodes pour régler

les Jeux composés.

5°. Nous n'avons mis des nombres à toutes les touches pour

exprimer les Sons harmoniques, qu'après ceux qui sont plus grands

que 16 ; parcequ'il n'y a que ceux-là qui soient nécessaires

pour régler les Jeux composés. C'est pourquoi nous avons

supprimé les Jeux en Tierces après 32.

6°. Pour connaître la longueur de tel tuyau qu'on voudra d'un

Jeu, prenez le nombre qui exprime le Son harmonique de ce tuyau, divisez

32 pieds par ce nombre, le quotient donnera la longueur de ce tuyau. Par

exemple, pour avoir la longueur du tuyau sub- BO de la Doublette 16 (Sol2),

je cherche dans la colonne subbis-PA (Ut1) le nombre 16, &

dans son rang je cherche le tuyau sub- BO (Sol2), j'y trouve 48.

Je divise 32 pieds par 48, le quotient est 8 pouces pour la longueur de

ce tuyau.

IX. Les Facteurs pour régler les longueurs des tuyaux de chaque

Jeu, se servent d'une règle divisée qu'ils appellent

Diapason. Pour avoir les divisions de ce Diapason, servez-vous de notre

Monocorde général marqué dans la Planche II. page

364. des Mémoires de l'Académie de l'année 1701.

de cette manière :

Ayez une règle divisée comme la ligne du Monocorde général

GH ; ensuite marquez sur le Diapason des Facteurs la longueur d'un tuyau

ouvert sonnant PA ou UT.

Appliquez le bout du Diapason sur le bout G du Monocorde, le point PA

marqué sur ce Diapason tombera sur une division du Monocorde, je

suppose que ce soit sur H , pour avoir les divisions des longueurs des

tuyaux qui sonnent : pi (Ut#). RA (Ré). go (Mib).

GA (Mi). SO (Fa). fa (Fa#). BO (Sol) &c.

Cherchez dans la Planche III. ligne 8 & 12 les Mérides qui

répondent à ces Notes que vous trouverez être 3. 7.

11. 14. 18. 21. 25 &c. Mérides.

Ensuite prenez les mêmes nombres de Mérides sur le Monocorde

à commencer par H, & vis à vis les divisions où

tombent ces nombres de Mérides , marquez des points sur le Diapason

; en continuant les divisions pour 5 ou 6 Octaves de suite, vous aurez

le Diapason divisé.

Au lieu des Notes PA. RA. GA &c. les Facteurs marquent sur les divisions

C. D. E &c. avec leurs dièses & b mols.(Ut, Ré,

Mi etc.).

Si l'on veut régler la longueur des tuyaux par nos Sons harmoniques,

divisez d'abord la règle en pieds & pouces, ensuite pour avoir

la longueur du tuyau qui forme le Son harmonique 6 , divisez le plus long

tuyau qui est de 32 pieds par 6 , le quotient sera 5 pieds 4 pouces ,

qui déterminera le point où l'on doit marquer 6, & prenant

la moitié de cette longueur de 5 pieds 4 pouces, ensuite la moitié

de la moitié, & ainsi de suite; vous aurez les divisions des

Octaves 12, 24, 48, 96 &c. Si l'on veut avoir les divisions 8 , 16,

32, 64 &c. on divisera les 32 pieds par 8. Il en est ainsi des autres.

Ou bien divisez la règle par la précédente méthode,

& avec les lettres C, D, E, &c. mettez les nombres des Sons harmoniques

qui y conviennent, comme on peut voir dans la Planche II.

X. Les tuyaux de mutation d'une Orgue ayant été réglés

avec le Diapason, ils ne sont pas pour cela d'accord, il faut que

l'oreille du Facteur achève le reste ; & pour cela il commence

par accorder le Prestant, dont le plus long tuyau étant de 4 pieds

& le plus court de 3 pouces, est le plus à la portée

de l'organe de l'ouïe.

Pour accorder le Prestant les Facteurs font d'abord leur partition, c'est

à dire, qu'ils commencent par accorder la première sous-Octave

(2e octave) du Prestant; ce qui se

fait de deux manières, savoir par quintes, & par accords parfaits.

Lorsqu'on veut accorder par quintes, il faut prendre d'ordre ces 12 notes

:

go. de. SO. PA ; BO ; RA ; LO ; GA ; DO , fa , pi , ba. (Mib,

Sib, Fa, Ut, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa#, Ut#, Sol#)

Commencez par telle note qu'il vous plaira dans la sous-Octave; mais continuez

d'ordre en montant jusqu'à ba, & ensuite reprenez la première

note que vous avez prise, & descendez jusqu'en go, prenant garde que

lorsque vous sortez de la première sous-Octave, il faut reprendre

l'Octave de la note qui est hors la sous-Octave & l'accorder dans

la sous-Octave.

Comme ces Quintes doivent être faibles, il faut de l'usage pour

les accorder.

Les Joueurs de Clavecin peuvent y suppléer par le monocorde , en

tout cas il faut examiner si les accords parfaits PA, go, BO (Ut,

Mib, Sol), & GA, ba, DO (Mi, Sol#,

Si), sont bien tempérés, car alors la partition

est juste.

Pour accorder par accords parfaits, c'est à dire, par Tierces ,

Quintes & Octaves, servez vous de la petite Table précédente

qui a été mise pour accorder par Quintes ; prenez telle

note qu'il vous plaira ; accordez,

1° son Octave qui doit être juste,

2°. sa Quinte qui est la note suivante ou précédente

dans cette petite Table.

3o. Prenez sa Tierce qui est majeure, lorsqu'entre les deux notes qui

font la Quinte il y a un point, & mineure lorsqu'il y a une virgule,

ou bien majeure & ensuite mineure lorsqu'il y a un point & une

virgule.

Cet accord parfait étant bien tempéré, il faut en

faire un semblable à la note qui a servi de Quinte, & ainsi

de suite, observant la même chose que nous avons dit dans l'accord

par Quintes lorsque l'on sort de la sous-Octave.

La partition étant faite, c'est à dire la première

sous-Octave étant bien accordée, il faut accorder les Notes

des autres Octaves par Octave, & l'on aura le Prestant bien accordé.

Pour accorder les autres Jeux, on fait d'abord la partition en accordant

par unisson une ou plusieurs Octaves de ce Jeu avec l'Octave du Prestant

qui est à leur unisson. La partition de ce Jeu étant faire,

on accorde le reste par Octaves. La petite Table de

la page 314 peut servir à marquer dans tous les Jeux les

Octaves qui peuvent être accordées à l'unisson avec

les Octaves du Prestant, savoir depuis le 8 Son harmonique jusqu'au 128.

On accorde en général,

1°. les tuyaux de bois bouchés, en enfonçant le tampon

pour hausser le son, & en le retirant pour baisser le son.

2°. Les tuyaux ouverts ou à cheminée ou en fuseau, en

ouvrant ou resserrant le haut du tuyau avec l'accordoir , qui est un cône

de cuivre convexe & concave.

3°. Les tuyaux à oreilles, en écartant ou serrant les

oreilles.

4°. Les tuyaux à anches, en enfonçant la rasette, ou

en la retirant.

Jusqu'à présent nous avons réglé les Jeux

simples de mutation des Orgues, & les nombres qui marquaient les Sons

harmoniques de tous les tuyaux de ces Jeux simples; nous avons étendu

dans la Table ces nombres jusqu'aux tuyaux des Jeux composés.

Dans l'Orgue il y a trois Jeux composés , le Cornet, la Fourniture & la Cymbale.

XI. Le Cornet est un jeu composé de 5 demi rangs, qui commencent

à la touche PA qui est au milieu du Clavier (Ut3); de sorte

que le Cornet ne contient que l'Octave moyenne du Clavier, la première

Octave & une touche de la seconde Octave. (Ut3

à Ut5).

Les Sons harmoniques des 5 tuyaux de la touche PA (Ut3) sont 16.

32. 48. 64. 80. Les Sons des 5 derniers de la touche bis-PA (Ut5)

sont 64. 128.192. 256. 320. qui sont proportionnels à 1. 2. 3.

4. 5. Vous connaîtrez, la longueur de ces tuyaux en cherchant ces

nombres dans la colonne subbis-PA (Ut1), vous trouverez vis à

vis à gauche la longueur de ces tuyaux.

Il y a trois sortes de Cornets, le grand Cornet, le Cornet séparé,

que l'on appelle aussi de récit, & le Cornet d'écho

qui est renfermé dans le pied de l'Orgue. Ces trois Cornets ne

différent que par la grosseur des tuyaux & par la force du

vent ; de plus l'on peut faire un Cornet entier en tirant les Jeux simples

4. 8. 12. 16, 20. (8', 4', quinte, 2', tierce).

XII. La Fourniture est composée de plusieurs rangs, &

chaque rang est par reprise; c'est à dire, que les tuyaux d'un

rang vont en diminuant jusqu'à un certain tuyau , après

lequel on en prend de grands qui vont en diminuant. On fait derechef une

reprise, & ainsi jusqu'à 6 ou 7

reprises

Seulement si on part du principe qu'il peut y avoir une reprise de

quarte en quinte dès la première quinte de la première

octave, et ce, jusqu'en haut.

Sauveur nous expose ici la réalité d'une Fourniture Cymbalisée.

Dans la majorité des cas, les reprises sur le premier Fa (ou Sol)

et tout au long de la dernière octave du clavier n'ont pas lieu

afin d'obtenir un ambitus d'une 11e (pour le rang de quinte) ou d'une

12e (pour le rang d'octave) entre le premier tuyau et le dernier d'un

même rang..

.

Les premiers tuyaux subbis-PA (Ut1) de chaque rang donnent les

Sons harmoniques 16. 24. 32. 48. 64. 96. 128. 192. 256. 384. qui sont

les les Octaves & les Quintes

La Fourniture de la Renaissance n'alternait pas régulièrement

les Quintes et les Octaves. Les Octaves et Unissons y prédominaient.

Par la suite, le Plein-Jeu procède à une alternance systématique

des rangs de Quinte et d'Octave. Dès lors, le Plein-Jeu ne sera

plus une multiplication de rangs simples mais une multiplication de rangs

DOUBLES. Sur le premier Ut, notes Ut-Sol ou son renversement Sol-Ut..

du Son fondamental , & jamais les Tierces.(2',

quinte 1 1/3', 1', quinte 2/3', 1/2', quinte 1/3', 1/4', quinte 1/6',

1/8', quinte 1/12'

Sauveur a du additionner les rangs de la Fourniture ET de la Cymbale,

sans remarquer les doublures. Il a bien remarqué que le rang le

plus grave commence en 2', ce qui correspond bien à un Plein-Jeu

d'un orgue de 16 pieds, mais le dernier rang en 1/12' est déjà

au delà de la limite fixée ordinairement par le dernier

tuyau du 2' : 1/8' sur le Ut5. Le 9e rang qui commencerait sur le

1/8' est déjà bien douteux. En effet, dans le tableau, il

n'hésite pas à faire monter les tuyaux jusqu'au Son 1024

qui correspond à un tuyau de 1/32' (4 lignes 1/2, environ 16000

Hz), ce qui ne s'est jamais rencontré. Même dans l'orgue

moderne. Sa surdité (ce qui est un comble pour un acousticien !)

a du le trahir.

)

(On peut revoir le diagramme des fréquences)

Dans les petites Orgues on supprime 16 (le

2' )

Dans cette simple phrase lapidaire est résumé le fondement

même de l'Orgue, la règle non écrite mais appliquée

par tous les Facteurs de tous les temps : la correspondance entre

la tessiture du Plein-Jeu et celle des jeux de Fonds. Elle explique pourquoi

on parle, par exemple, "d'un Plein-Jeu de 16 pieds" alors que

son rang le plus grave ne fait que 2 pieds sur la première note.

Par le jeu des reprises, le rang grave d'une Fourniture qui se trouve,

"en haut", correspondre à un rang de 2 octaves plus bas

par rapport à son point de départ, ne doit pas être

plus bas que l'octave du jeu fondamental du Fond d'orgue.

Avec la résulante produite en association avec la quinte du 2e

rang, il se trouvera être à la même tessiture.

Par exemple, pour un orgue avec principal de 8, le rang grave de la Fourniture

ne doit pas correspondre, en "haut", à un jeu plus grave

que le 4 pieds.

Le Fond d'orgue est destiné à "nourrir" le Plein-Jeu

dans une juste proportion et les orgues sont classés en fonction

de leur jeu ouvert le plus grave au clavier manuel.

On découvre, dans l'ouvrage de Léon Souberbielle "Le

Plein-Jeu de l'Orgue Classique Français à l'époque

classique"

- les orgues "entières", avec principal de 32 pieds,

- le demi-orgue, avec principal de 16 pieds,

- le quart d'orgue, avec principal de 8 pieds,

- et enfin le 1/8e d'orgue, avec un principal de 4 pieds.

Peu importe que ce dernier

comporte un Bourdon de 8'. Ce dernier, avec ses partiels à la quinte

est destiné à être mélé au principal

comme jeu additionnel du Plein-Jeu. La conjonction à ton égal

d'un jeu ouvert et d'un jeu bouché ne doit pas être considérée

comme la doublure d'un jeu simple mais comme le mélange de deux

timbres de gravité inégale.

Ceci explique les "disparitions" successives des rangs graves

de la Fourniture, et par là même la diminution du nombre

total de rangs, quand le son fondamental de l'Orgue passe de 32' en 16',

16' en 8', ou de 8' en 4', etc.

, & les derniers indéfiniment.

Dans toutes les Orgues le dernier tuyau bis- PA (Ut5) de chaque

rang doit être la XIe. ou la XIIe. du premier tuyau, ou doit rendre

un son harmonique au plus triple du premier son.

Pour faire les reprises d'un rang, par exemple, de 24 (quinte 1'1/3),

prenez 24 dans la touche subbis-PA.(Ut1), & dans son rang prenez

d'ordre 27. 28. 30. 32. 33. 36. (je néglige les fractions) je continue

dans le rang précédent (ne comptant point la ligne du milieu

parceque c'est un Jeu en tierce) 25. 26. 28. 30. 32. 33. 36. 38. je continue

de même dans le rang précèdent 30.32, &c. De sorte

que dans chaque reprise on finit par un grand nombre qui représente

le son le plus aigu ou le plus petit tuyau de la reprise, & on commence

la nouvelle reprise par un petit nombre qui représente le son le

plus grave ou le tuyau le plus long.

Il y a en général 4 manières de faire des reprises,

1. A dessus égaux, c'est à dire, en faisant les plus petits

tuyaux de chaque reprise égaux, excepté le dernier; par

exemple 24...40. 28...40. 32...40, 28 ...40. 32...40. 28...64.

2. A basses égales, en faisant les grands tuyaux égaux,

excepté le premier, par exemple, 24...45. 32...40. 32...45. 32...40.

32...45. 32... 64.

3. A dessus & à basses alternativement égaux, excepté

les derniers & les premiers, par exemple 24...30. 32...45. 32...45.

36...50. 36...51. 40...57. 40...64. je regarde 50 & 51 comme les mêmes.

4. A dessus & basses montantes, par exemple, 24... 40. 28...42. 33...50.

36...53. 43...60. 42... 64.

Les reprises du premier rang étant réglées, celles

des autres le sont, puisqu'elles se font aux mêmes endroits, en

évitant toujours les Jeux de Tierces; de sorte qu'il suffit d'avoir

les reprises de deux rangs

On obtient donc, par ces 4 manières, deux résultats

en considérant une paire de rangs "primitifs".

En effet, la 1e et la 2e manière sont concommitantes dans la mesure

où, si le rang d'octave est à dessus égaux, le rang

de quinte sera à basses égales, et inversement. Sinon les

reprises ne se feraient pas en intervalles de quinte et son renversement.

La 3e et la 4e se conjuguent également : 1 rang est à

dessus et basses alternativement égaux et l'autre est à

dessus et basses montantes. Mais les reprises se font alors de quinte

en quinte, ce qui est tout aussi inhabituel qu'inusité.

Léon Souberbielle explique fort bien ceci dans son excellent bouquin

"Le Plein-Jeu de l'Orgue Français à l'époque

classique" mais reproche à Sauveur d'individualiser les rangs,

ce qui ne semble pas être le cas puisqu'il précise qu'il

suffit d'avoir les reprises de deux rangs..

, parceque les autres sont à l'Octave de

ceux-ci.

(![]() :

Illustration

du principe des reprises.où l'on comprend qu'en

fait, pour les reprises de quarte en quinte, on peut considérer

que c'est un rang sur deux qui reprend à l'octave chaque fois

qu'on a parcouru une octave).

:

Illustration

du principe des reprises.où l'on comprend qu'en

fait, pour les reprises de quarte en quinte, on peut considérer

que c'est un rang sur deux qui reprend à l'octave chaque fois

qu'on a parcouru une octave).

Pour marquer les tuyaux de chaque reprise à la manière des

Facteurs, prenons pour exemple le rang 24, ayant ses reprises à

dessus égaux.

1°. Écrivez dans la première colonne les Sons harmoniques

du rang proposé 24 jusqu'à deux Octaves en négligeant

les fractions.

2°. Prenez ces nombres ou ceux qui en approchent * dans le rang 16

ou dans la 4e. Octave.

3°. Cherchez au haut des colonnes sous les touches, les lettres qui

répondent à ces nombres, vous aurez les lettres du Diapason

des Facteur *,

4°. Mettez les 6 reprises du premier rang, en écrivant 1

, vis à vis des nombres des Sons harmoniques de chaque reprise.

5°. Écrivez de même 0, vis à vis les Sons

harmoniques du second rang pour avoir ses reprises. Il suffit d'avoir

les reprises de deux rangs, parceque les reprises des autres rangs sont

à l'Octave des deux premiers.

* Les Sons qui répondent à ces nombres différents

sont les mêmes , parce qu'ils sont réglés, par le

Système tempéré des Mérides.

|

Reprises du I. rang.

|

|||||||||||||

|

24

|

G

|

I

|

|||||||||||

|

#

|

|||||||||||||

|

27

|

A

|

I

|

|||||||||||

|

28

|

b

|

I

|

I

|

I

|

I

|

Reprises du 2. rang.

|

|||||||

|

30

|

B

|

I

|

I

|

I

|

I

|

||||||||

|

32

|

C

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

0

|

|||||

|

33

|

#

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

||||||

|

36

|

D

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

0

|

|||||

|

38

|

b

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

0

|

0

|

0

|

0

|

||

|

40

|

E

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

0

|

0

|

0

|

0

|

||

|

43

|

F

|

I

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|||||

|

45

|

#

|

I

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|||||

|

48

|

G

|

I

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|||||

|

50

|

#

|

I

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|||||

|

54

|

A

|

I

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|||||

|

57

|

b

|

I

|

0

|

||||||||||

|

60

|

B

|

I

|

0

|

||||||||||

|

64

|

C

|

I

|

0

|

||||||||||

|

67

|

#

|

0

|

|||||||||||

|

72

|

D

|

0

|

|||||||||||

|

76

|

b

|

0

|

|||||||||||

|

80

|

E

|

0

|

|||||||||||

|

86

|

F

|

0

|

|||||||||||

|

90

|

#

|

||||||||||||

|

96

|

G

|

||||||||||||

La commodité des reprises

Pas facile à lire, le tableau ci-dessus. Il est "tête

en bas". Imaginez le dans l'autre sens et vous comprendrez vite le

système des reprises, sauf que..

.1 rang devrait être à basses égales et l'autre à

dessus égaux, comme on l'a vu précédement (diagramme)

pour éviter des intervalles de quarte entre les deux rangs.

.réglées

à la manière des Facteurs , consiste à trouver dans

une même ligne tous les tuyaux d'une fourniture qui sont d'une même

longueur.

(Voir le tableau

corrigé ?)

(Revoir

"principe des reprises")

XIII. La Cymbale est semblable à la Fourniture, excepté

qu'elle commence à une Quinte ou à une Octave plus haut

; de sorte que si la Fourniture commence à 24, la Cymbale commencera

à 32 ou à 48; ainsi la Cymbale aura moins de rangs que la

Fourniture. Les reprises sont semblables

Elles ne le sont que dans la mesure où la Fourniture est "cymbalisée",

avec reprises de quintes en quartes deux fois dans une octave, sur les

Ut et sur les Fa, par exemple.

Les Fournitures classiques, et encore dans "Dom Bedos", ont

deux reprises d'octave : sur le Fa2 et le Fa 3.

Les Cymbales ont généralement 5 reprises de quintes en quarte

sur Ut2, Fa2, Ut3, Fa3 et Ut4.

Des variantes existent pour le nombre de reprises et pour les notes de

saut de quarte ou de quinte. (Voir "Une histoire du Plein-Jeu"

sur ce site).

.

XIV. Jusqu'ici nous avons marqué tous les Jeux simples & composés qu'on peut mettre dans une Orgue} mais les Facteurs règlent le nombre des Jeux simples, & les rangs des Jeux composés, par la grandeur du buffet dans lequel doit être l'Orgue, par la disposition des lieux qui favorisent plus avantageusement de certains Jeux, par le goût des Organistes, & par la dépense qu'on veut faire. Ainsi on ne pourrait faire autre chose que de rapporter une liste des Jeux de chaque Orgue en particulier.

XV. Les Organistes commencent par connaître d'abord leur Orgue

, c'est à dire, les Jeux & l'effet particulier des mélanges

de ces Jeux ; car quoique les mélanges des mêmes Jeux

produisent à peu prés le même effet, il y a toujours,

quelque différence qui engage l'Organiste à les mélanger

à peu près comme les Peintres font les couleurs, & chacun

affecte souvent son goût particulier. Cependant il y a des règles

générales qui dominent dans ces mélanges. La première

est que dans tous ces mélanges les Sons des tuyaux d'Orgues qui

sont sur une même touche sont harmoniques ; en sorte que si par

hasard on s'en écarte, on doit regarder cela comme une espèce

de dissonance. La Seconde est qu'on ne tire pas indifféremment

tous les Jeux qui rendent des Sons harmoniques sur chaque touche ; mais

on se règle,

1°. A la nature des pièces qu'on joue qui demandent différents

mélanges, pour les Préludes, les Fugues, les Duo, les Trio,

les Écho, les Récits, &c.

2°. Au goût & caprice de l'Organiste, qui à la manière

des Cuisiniers, aime des ragoûts plus doux ou plus piquants.

Mais pour savoir comment dans la pratique la première règle

s'exécute, proposons nous une Orgue ordinaire d'une Église

de Paris, qui a un grand corps & un positif, avec plusieurs claviers

pour le grand corps.

Sur le premier clavier du grand corps l'on tire les Jeux d'étain

2. 4. 8. 16. (Principaux 16', 8', 4', 2') les Jeux doux 2. 4. 8.

16. (Flûtes ou bourdons de même) les Tierces 10. 20.

(3'1/5 et 1'3/5) les Quintes 12. 24. (Nasard 2'2/3 et Larigot

1'1/3) les Jeux d'anches 4'. 4°. 8°. (Cromorne, Trompette,

Clairon) les Jeux composés, la Fourniture, la Cymbale &

le grand Cornet que nous désignerons par les Lettres F. S. C.

Sur le Second clavier est le Cornet séparé ou de récit,

& sur un troisième clavier est le Cornet d'Écho. Si

l'on met un quatrième clavier, ce sera pour les Jeux d'anches,

par exemple pour la Trompette, qu'on appelle pour lors petite Trompette.

Sur les Pédales sont 4. 8. 12. 4'. 4°. 8° (Bourdon 8',

flûte 4', anche courte (voix humaine), trompette, clairon)

Sur le clavier du Positif l'on tire les Jeux d'étain 4. 8. 16.(8',

4', 2') les Jeux doux 4. 8. 16. (-id-) les Tierces 10. 20.

les Quintes 12. 24, le Jeu d'anche 4'.(Cromorne) & les Jeux

composés F. S. (Fourniture, Cymbale).

On appelle Jeux du fond, les Jeux d'étain & les Jeux doux,

qui sont par Octaves.

1°. Les Sons des tuyaux qui sont sur une même touche, sont dans

le même rapport que ceux qui sont sur la première touche

subbis-PA (Ut1), comme nous avons montré ci-dessus à

la seconde Remarque page 216.

C'est pourquoi si un Jeu n'est pas entier comme le grand Cornet, pour

comparer les Sons de ce Jeu avec ceux du fond qui sont sur une même

touche, il faut continuer par pensée les rangs du Cornet jusqu'au

subbis-PA (Ut1), & comme les Sons des tuyaux de la Touche PA

(Ut3) du Cornet sont 16. 32 48. 64. 80. (2', 1', 2/3', 1/2',

4/5') prenez ces Sons dans la colonne PA de la Planche II & suivez

leurs rangs jusque dans la colonne subbis-PA. Vous y trouverez 4. 8. 12.

16. 20. & alors vous considérerez le Cornet comme si étant

entier il était composé des rangs 4. 8. 12. 16. 20. (8',

4', 2'2/3, 2', 1'3/5)

A l'égard de la Fourniture & de la Cymbale qui vont par reprises,

il faut regarder chaque reprise comme une partie d'un Jeu simple qui aurait

été continuée jusqu'au, subbis-PA (Ut1), &

alors chaque rang de la Fourniture ou de sa Cymbale sera équivalent

à autant de Jeux simples qu'il y aura de reprises, & pour avoir

la touche subbis-PA (Ut1) de chacun de ces Jeux simples, en faisant

une reprise comme nous avons dit ci-dessus article XII. continuez le rang

de cette reprise jusqu'à la colonne subbis-PA (Ut1) de la

Planche II & sur cela vous formerez la Table Suivante.

Dans cette Table la première colonne ou reprise marque les Sons

de la première touche subbis-PA (Ut1) de la Fourniture &

de la Cymbale, & par conséquent le premier Son de chaque rang.

Les autres colonnes marquent les Sons que formeront la touche subbis-PA

(Ut1), si chaque reprise était continuée jusqu'à

cette touche subbis-PA de la Planche II. Le nombre de ces reprises n'est

pas réglé, elles vont ordinairement jusqu'à la VIe.

ou la VIIe.

.

| Reprises | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |

| Sons des tuyaux continués jusqu'à la touche Subbis PA (Ut1) |

16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |

| 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | |

| 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | |

| 48 | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | |

| 64 | 48 | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | |

| 96 | 64 | 48 | 32 | 24 | 16 | 12 | |

| 128 | 96 | 64 | 48 | 32 | 24 | 16 | |

| 192 | 128 | 96 | 64 | 48 | 32 | 24 | |

| 256 | 192 | 128 | 96 | 64 | 48 | 32 | |

| 384 | 256 | 192 | 128 | 96 | 64 | 48 |

Maintenant lorsqu'on tire sur le premier Clavier, la Fourniture avec

les fonds, sans lesquels la Fourniture & la Cymbale ne sont pas d'usage,

pour savoir les rapports des Sons des tuyaux qui sont sur une même

touche, il faut connaître,

1°. Le Son le plus grave de la Fourniture, qui est ordinairement 16

ou 24 (2' ou 1'1/3), qu'on distinguera en baissant la touche subbis-PA

(Ut1), après avoir tiré la Fourniture seule.

2°. Le nombre des Jeux simples dont la Fourniture est composée;

ce qu'on connaîtra en regardant la Fourniture dans le corps de l'Orgue.

3°. A quelle reprise est la touche que l'on baisse ; ce qui peut se

connaître en parcourant le Clavier avec la Fourniture seule.

Cela supposé, prenez dans la Table précédente les

nombres qui répondent à la reprise dans laquelle l'on est,

& aux Jeux simples dont la Fourniture est composée, & qui

sont dans la première colonne ; joignez ces nombres avec ceux qui

désignent les Sons des Jeux du fond qu'on aura tiré avec

la Fourniture, vous connaîtrez par là le rapport des Sons

des tuyaux du fond avec ceux de la Fourniture.

Il faut faire la même chose pour la Cymbale, ou pour la Fourniture

& la Cymbale ensemble.

En, suivant cette méthode l'on trouvera que les Sons des tuyaux

qui sont sur une même touche sont toujours harmoniques, excepté

à la VIe. & VIIe. reprise, où le Son 3 n'est point harmonique

avec le Son 2 ; & c'est peut-être pour cette raison que l'on

supprime dans les Fournitures des petites Orgues les Jeux simples 16 &

quelquefois 24.

Pour confirmer ce que je viens d'avancer, l'on peut parcourir les Jeux

composés du P. Mersenne

![]() dans son Livre sixième des Orgues Propos.

III. & XXXI,

& le mélange des jeux de M. Nivers Organiste du Roy dans son

I, Livre d'Orgue, en substituant nos nombres en la place des noms des

Jeux ou des lettres qu'ils emploient ; & en faveur de ceux qui n'ont

pas ces Livres, nous rapporterons quelques exemples de mélanges,

où cette marque ( ) signifie les Jeux qu'on peut mettre ou ôter,

& celle-ci [ ] montre qu'il faut prendre l'un ou l'autre.

dans son Livre sixième des Orgues Propos.

III. & XXXI,

& le mélange des jeux de M. Nivers Organiste du Roy dans son

I, Livre d'Orgue, en substituant nos nombres en la place des noms des

Jeux ou des lettres qu'ils emploient ; & en faveur de ceux qui n'ont

pas ces Livres, nous rapporterons quelques exemples de mélanges,

où cette marque ( ) signifie les Jeux qu'on peut mettre ou ôter,

& celle-ci [ ] montre qu'il faut prendre l'un ou l'autre.

1. Pour les Jeux de fond.

Un Jeux doux 4 8. ou 4. 4

(soit : fond 8' et 4' ou principal 8' et fond 8' ).

Un Jeu plus fort 8. 4

(soit : fond 8' et principal 4' ).

Un Jeu encore plus fort (2) (4)

8 16.

4.

(soit : principaux (16' ), (8' ), 4', 2', et fond 8' ).

2. Le gros Jeu de diminution, ou le gros Jeu de tierce

(4) (16)

(2) 4. [8. 8] 10. 12.

(Soit : (principal 8' ), (principal 2' ), (fond 16' ),

fond 8', principal 4' ou fond 4', tierce 3'1/5 (?? ), quinte 2'2/3,).

Dans le petit Jeu de tierce on ôte 2.

(Soit : on ôte le fond de 16').

3. Le Plein-jeu 2. 4.

8. 16.(2)

4 (8) F. S.

(Soit : principaux 16', 8', 4', 2', (fond 16' ), fond 8', (flûte

4' ), fourniture, cymbale).

4. Le Grand jeu, ou le Grand-chœur, ou le Dialogue

(2) 4.

8. 16. 4.

(8) 10. 12. 4°. 8°. 4\. C. avec le tremblant à vent perdu.

(Soit : (principal 16' ), principaux 8', 4', 2', fond 8',

(fond 4' ), tierce 3'1/5, quinte 2'2/3, trompette, clairon, grand

cornet).

5. Les Jeux d'anches sont ordinairement accompagnés de 4.(fond

de 8' )

XVI. De tout ce que nous avons dit des Orgues, nous en pouvons

tirer les conséquences suivantes.

1. La composition des Jeux d'Orgues est harmonique, comme il paraît

par les nombres que nous avons mis dans la Table des Jeux d'Orgue.

2. Le mélange des Jeux est harmonique , & si l'on s'en écarte

, c'est une espèce de dissonance dans les Sons harmoniques, qui

a du rapport avec les dissonances qu'on emploie dans la Musique.

3. L'Orgue ne fait qu'imiter par le mélange de ses Jeux, l'harmonie

que la nature observe dans les corps sonores, qu'on appelle harmonieux

; car on y distingue les Sons harmoniques 1. 2. 3. 4. 5. 6. comme dans

les Cloches, & la nuit dans les longues cordes de Clavecin. Cette

harmonie paraît surtout dans les Cornets.

4, L'Orgue sert à. nous faire distinguer le Son le plus grave &

le plus aigu, l'étendue de tous les Sons, & enfin ceux que

l'on distingue plus nettement.

Le plus grave est celui d'un tuyau de 32 pieds, & le plus aigu d'un

tuyau de 4 lignes & demie ; ce qui fait 10 Octaves , comme l'on peut

voir par la Table.

Ces Sons s'étendent depuis le 1 Son harmonique jusqu'au 1024, qui

marquent que le plus aigu fait 1024 vibrations, pendant que le plus grave

n'en fait qu'une, l'Intervalle diatonique de ces Sons est d'une LXXIe.

II y a lieu de croire que cette étendue pourrait s'augmenter absolument

d'environ deux Octaves , & qu'ainsi l'étendue absolue des Sons

serait de 12 Octaves, ou jusqu'à l'Intervalle diatonique LXXXVe,

ou enfin jusqu'au 4096e. Son harmonique.

Les Sons que les Facteurs distinguent plus aisément sont ceux du

Prestant, dont les tuyaux s'étendent depuis le 4 pied jusqu'au

3 pouce, ou le Son qui dans l'Orgue va depuis la 3e. Octave jusqu'à

la 7e. ou depuis l'Intervalle diatonique XXIIe. jusqu'au LIIIe, ou enfin

depuis le 8e. Son harmonique jusqu'au 128e.

F I N.