|

Une petite

histoire de l'Orgue

L'hydraule

L'orgue antique

L'orgue portatif

Evolution de l'orgue

Mécanisme de l'orgue

Principe des jeux de l'orgue

Retour

Accueil

Orgue,

du latin "organum". Mot un peu vague que l'on pourrait traduire maintenant

par "machin", "truc", "bidule", "appareil",

"instrument" ... Il a aussi donné, en français,

le mot "organe" et le verbe "organiser". Orgue,

du latin "organum". Mot un peu vague que l'on pourrait traduire maintenant

par "machin", "truc", "bidule", "appareil",

"instrument" ... Il a aussi donné, en français,

le mot "organe" et le verbe "organiser".

Dans l'ancien testament, organum désigne l'ensemble des instruments de

musique à vent, (Ougab, en Hébreu).

L'orgue en tant que tel n'existait pas encore!

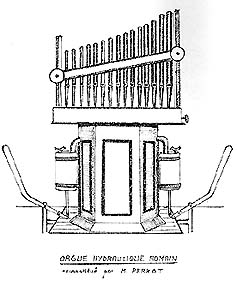

Il aurait été inventé par un certain Ctésibios que certains

considèrent comme un physicien grec d’Alexandrie, 3 siècles avant

JC.

Pour ma part il m’a été rapporté qu’il s’agissait plutôt d’un garçon

coiffeur qui s’étonnait que le contrepoids du miroir qui était en face

du client sifflait en modulant chaque fois qu’il en ajustait la hauteur.

Ce contrepoids était dans un tube percé d’un trou pour laisser échapper

l’air quand il y coulissait comme un piston.

En fait, Ctésibios a

bien été ingénieur, il a bien inventé l'hydraule

(Organa hydraulica, c'est à dire : instrument hydraulique), mais

de là à ce qu'il soit l'inventeur de l'orgue ..... car depuis

de nombreux siècles on utilisait des instruments constitués

de plusieurs tuyaux assemblés que l'on soufflait à la bouche.

La Flûte de Pan (Syrinx) en est le plus célèbre.

Bien des siècles avant l'ère chrétienne on trouve

l'orgue à l'état embryonnaire en Judée, en Chine

et en Grèce. Mille ans avant l'ère chrétienne, la

chine connaissait le Tcheng, (ou Khon); C'est l'orgue à bouche

composé de 7 à 36 tubes de bambou dans lesquels l'air est

mis en vibration par une anche de roseau. Une anche libre; c'est aussi

un peu l'ancêtre de l'harmonica.

En fait le nom d'Orgue ne sera adopté que pour

les instruments pneumatiques, c'est à dire avec des soufflets,

les orgues hydrauliques ayant toujours été appelés

"Hydraule", Hydraulos en grec (Aulos qui fonctionne avec de

l'eau), hydraulis ou hydra en latin. Ils ne sont hydrauliques que parce

que la pression de l'air qui alimente les tuyaux est obtenue dans une

cloche en bronze renversée sur une cuve pleine d'eau. On remplit

d'air la cloche à l'aide de pompes à pistons (invention

de Ctésibios, peut-être bien à la suite de son observation

des miroirs avec contre-poids à coulisse!) et c'est la différence

de niveau d'eau qui produit la pression d'air.

(Voir aussi, dans l'abécédaire,

A comme Acquincum).

- Hydraule, reconstituée

par J. Perrot. (Doc GAM)

.

L'hydraule

L'orgue antique

L'orgue portatif

Evolution de l'orgue

Mécanisme de l'orgue

Principe des jeux de l'orgue

Haut

de page

L'orgue

antique et l'orgue médiéval.

L'orgue

avait sa place dans les cérémonies officielles, les festins,

les jeux, et n'était pas admis à l'église. Pas moins

que les autres instruments de musique, d'ailleurs. Le rite orthodoxe ne

les admet toujours pas.

Dans le rite catholique, il n'a été admis qu'a partir du

XIVe siècle, mais resta interdit dans le Primat des Gaules (Lyon)

jusqu'à la révolution française. En fait, il s'est

installé dans les églises subrepticement à partir

du Xe siècle, mais il était interdit de s'en servir à

la messe.

"L'organum" qui est le style de musique religieuse de l'époque

se passait donc du son de l'orgue! Il était exclusivement vocal.

L'orgue que l'empereur de Byzance, Constantin

Copronyme, offrit à Pépin le Bref en 767 ne fut pas installé

durablement à Compiègne comme on le pense mais fut probablement

envoyé au palais d'Aix la Chapelle où il participait aux

fêtes royales. L'orgue de Charlemagne était-il celui-ci ou

un autre ? Nous ne le savons pas. Cet orgue resta l'exception et disparut

! Très richement orné, il a dû être tout simplement

pillé.

En 826, Louis le Débonnaire, fils

de Charlemagne, dut alors faire appel à un prêtre, Georges

de Venise, pour construire le premier orgue de construction occidentale.

Probablement sur le modèle des orgues de la Grèce antique.

Mais pas hydraulique. C'était un orgue à deux soufflets,

à plusieurs jeux, dont les tuyaux étaient dorés.

Il n'était évidement pas voué au service religieux

mais toujours aux festivités du palais d'Aix la Chapelle.

Ce furent des religieux qui se chargèrent

de la facture d'orgue au cours des siècles suivants.

Cela parait étonnant puisque cet instrument ne servait pas à

l'église, mais rappelons nous que seuls les religieux détenaient

le savoir à cette époque. Les élèves du prêtre

Georges et leurs successeurs répandirent la facture d'orgue au

nord des alpes, loin de Rome, ce qui explique la présence de cet

instrument dans des abbayes germaniques bien avant le XIVe siècle

au point que le Pape Jean VIII dut faire appel en 873 à l'Archevêque

de Freising, en Bavière, pour avoir un orgue et un organiste dans

le but d'enseigner la musique à Rome.

Ce n'est qu'au début du Xe siècle que l'orgue apparut dans

des chapelles de couvents où exercaient des moines facteurs d'orgues.

Le premier orgue monumental fut construit à l'abbaye de Winchester

vers 950. C'était un orgue que l'on disait avoir 10 rangs de 40

tuyaux. Du moins c'est ce qu'on croyait à la lecture du poème

de Woltran qui le décrit; il semble qu'il n'en n'est rien. Il aurait

possédé 4 rangs de tuyaux, ce qui était déjà

pas mal pour l'époque. Les touches du clavier étaient à

la verticale des tuyaux, il fallait deux organistes pour les actionner.

Voir "A

propos de l'orgue de Winchester".

L'orgue va alors se méler peu

à peu aux cérémonies religieuses, au point qu'on

a occulté son rôle profane et festif jusque tout récemment.

Tout d'abord dans le but d'enseigner la musique. Il accompagnait le travail

des chantres mais restait interdit à l'office.

Orgue

antique de l'Abbaye de Royaumont (restitution). Orgue

antique de l'Abbaye de Royaumont (restitution).

Les processions

extérieures pouvaient toutefois être accompagnées

par des orgues à main, dits "orgues portatifs",

que l'on jouait portés en bandoulière ou assis, posés

sur la jambe.

Musée des Augustins, Toulouse.

Musée des Augustins, Toulouse.

L'hydraule

L'orgue antique

L'orgue portatif

Evolution de l'orgue

Mécanisme de l'orgue

Principe des jeux de l'orgue

Haut

de page

Evolution

de l'orgue.

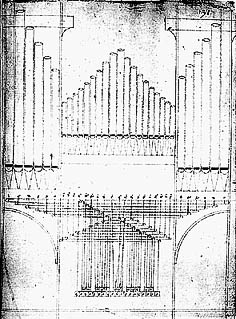

Au

XIVe siècle, des inventions vont permettre la construction d'orgues

monumentaux :

- Les soupapes et le sommier à

gravures qui permet d'avoir des touches de clavier beaucoup plus

légères à enfoncer par rapport aux tirettes à

coulisses utilisées jusque là.

- L'abrégé, système de transmission mécanique

qui permet au clavier de commander l'ouverture de soupapes qui ne sont

plus à la verticale de la touche. Les claviers vont pouvoir avoir

la dimension qu'on leur connait toujours et être actionnés

avec les doigts, non plus à coup de poing ou à poignée

comme encore les claviers de carillons.

- Les registres coulissants, règles en bois perforées

qui vont permettre de faire sonner les rangs de tuyaux individuellement

(jeux) au lieu de les avoir par "paquets" sur deux ou trois

sommiers communiquant par des conduits pouvant être bouchés

par une soupape (Sperreventil). C'était le système de

"Blockwerk" qui ne permettait que trois plans sonores:

les fonds, les fonds + les principaux et les fonds + les principaux

+ les plein-jeux.

Voir "Histoire du Plein-Jeu" - L'orgue

médiéval.

- Le buffet, meuble en bois, qui, en plus d'être décoratif,

permet au son d'acquérir une certaine rondeur et qui évitait

de recouvrir l'instrument avec une tenture qu'il fallait retirer à

chaque usage.

- La multiplication des claviers, après avoir expérimenté

la liaison d'un orgue médiéval et d'un orgue positif

(posé au sol) placé dans le dos de l'organiste. Aujourd'hui

ce petit orgue séparé du grand corps et qui est toujours

placé dans le dos de l'organiste s'appelle toujours "positif",

non seulement par rapport à son origine, mais en plus parce qu'il

parait posé sur le sol au bord de la tribune.

Traité

d'Arnaut de Zwolle

Traité

d'Arnaut de Zwolle  - XVe siècle.

- XVe siècle.

L'hydraule

L'orgue antique

L'orgue portatif

Evolution de l'orgue

Mécanisme de l'orgue

Principe des jeux de l'orgue

Haut

de page

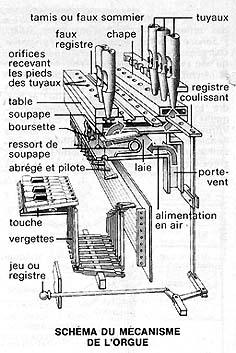

Mécanisme

de l'orgue.

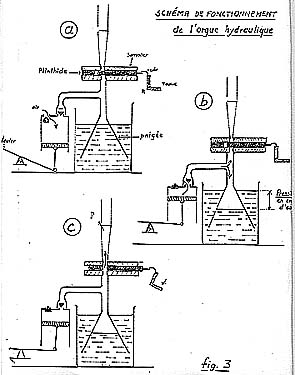

Schéma

d'un mécanisme parmi d'autres, tant il peut y avoir de variations

en ce domaine. Ce qui nous montre que l'orgue est une véritable

machine. C'est le seul instrument de musique avec lequel le musicien n'est

pas l'auteur du son mais l'air sous pression qu'il introduit dans les

tuyaux en ouvrant une soupape. Le seul ? Enfin, presque, puisque les synthés

(Claviers) modernes fonctionnent avec le même principe. D'un côté,

on envoie de l'air à des tuyaux; de l'autre, on envoie du courant

à un circuit.

Petit Larousse Illustré 1980

Petit Larousse Illustré 1980 Forum:

http://monde-orgue.cultureforum.net Forum:

http://monde-orgue.cultureforum.net

"Abrégé"

"Abrégé"

"Instrument

magnifique et totalement indifférent, neutre, de tous les instruments

le moins musical, ses claviers n'étant qu'une succession de leviers

aboutissant à des clapets, introduisant l'air dans des tuyaux qui,

d'un coup, comme frappés de stupeur, vomissent tout net tout le

son dont ils sont capables, le prolongent, cubique, l'arrêtent,

tout net, comme un automate inepte fait un geste".

(Pierre Vidal - Bach et la machine orgue - Stil éditions).

Orgue de Mende

Orgue de Mende  Orgue Riepp, de Dole

(Jura)

Orgue Riepp, de Dole

(Jura)

L'hydraule

L'orgue antique

L'orgue portatif

Evolution de l'orgue

Mécanisme de l'orgue

Les jeux de l'orgue

Haut

de page

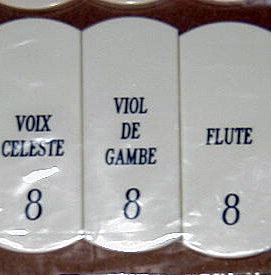

Principe

des jeux de l'orgue.

Les différents

jeux de l'orgue composent un ensemble sonore évolutif en fonction de leurs

associations qui fait de cet instrument le premier synthétiseur de l'histoire.

Les jeux non imitatifs de l'orgue constituent l'essentiel

de la vrai synthèse sonore, par ajout de sons harmoniques au son

fondamental:

fonds, principaux, mutations, ainsi que la "fourniture" et la "cymbale"

(le

"plein-jeu") qui sont déjà des "mélanges" prêts à l'emploi

et qui sont une survivance du "Blockwerk" médiéval.

In: "La Recherche" N° 64 - James Lequeux

Le mélange des jeux de l'orgue procède

par synthèse additive ou synthèse soustractive.

Synthèse additive:

Bourdon 8 (son fondamental qui correspond à la note écrite)

+ Prestant 4 (ou autre "4") - première harmonique: à l'octave

+ Nazard 2 2/3 - 2e harmonique: à la quinte

+ Doublette 2 - 3e harmonique: suboctave

+ Tierce 1 3/5 - 4e harmonique (à la tierce de la doublette)

+ Larigot 1 1/3 - 5e harmonique: quinte

+.+.+...

La synthèse soustractive consiste à

retirer des jeux entre le registre le plus grave et le plus aigü

:

par exemple Bourdon 8 + Larigot 11/3. Il manque le 4', le 2'2/3 et le

2 pieds.

On a à faire à une synthèse soustractive si on retire des harmoniques

intermédiaires. On obtient des "mélanges creux".

C'est là que réside en fait l'originalité de l'orgue, instrument de synthèse,

créant dès le XIVe siècle des sons nouveaux et originaux.

Les jeux composés - notamment ceux de Fourniture

et de Cymbale - sont constitués de plusieurs rangs de tuyaux

aigüs parlant ensemble. Des "reprises" sont aménagées

afin que le son ne dépasse pas un plafond de fréquence.

Bien sûr, ces jeux ne sont jamais utilisés seuls.

Les numéros: 8, 4, 2, ... indiquent la longueur -

en pieds - du corps sonore du tuyau correspondant au premier "ut"

(C1) du clavier. Donc, la hauteur du son de chaque jeu.

Ceci explique par ailleurs le diapason des orgues anciens, le pied

étant une mesure de longueur différente d’une région à l’autre. Comme

c’est Berthe (au grand pied) qui avait le pied le plus grand*,

l’orgue ancien français est le plus bas; près de 1 ton sous le diapason

actuel. Le "Pied du Roi" qui était utilisé

en France est égal à 324,84 millimètres. De plus,

les premiers claviers commençaient sur un Si ou un Fa. D'où

un certain flottement qui a pu durer jusqu'à ce que les claviers

commencent tous sur le Do1.

* (Un seul, l'autre était bot!)

Les fractions indiquent les tuyaux ne sonnant pas

à l'octave, mais à la quinte ou à la tierce, suivant

les rapports de Pythagore.

1' 1/3, quinte du 2;

1' 3/5e, tierce du 2, etc.

La progression de la dimension des tuyaux de chaque octave suit un rapport

logarithmique. Pour chaque octave ils ont une longueur égal à

la moitié de la précédente:

16', 8', 4', 2', 1', 1/2', etc.

Maintenant, avec le diapason moderne et malgré le système métrique, ces

dimensions sont un peu plus plus petites mais on parle toujours de pieds

pour simplifier le propos.

Le

Bourdon, qui est un tuyau bouché, sonne à l’octave inférieure par

rapport à un tuyau ouvert de même dimension. Pour éviter toute confusion

les ouvrages anciens parlent de "Bourdon 4' sonnant 8". Ce qui

signifie que le corps sonore mesure 4 pieds mais qu’il donne une note

de même hauteur qu'un tuyau ouvert de 8 pieds (note écrite).

Maintenant on dit "Bourdon 8" bien que le premier d'entr'eux ne

fasse physiquement que (environ) 4 pieds. Le

Bourdon, qui est un tuyau bouché, sonne à l’octave inférieure par

rapport à un tuyau ouvert de même dimension. Pour éviter toute confusion

les ouvrages anciens parlent de "Bourdon 4' sonnant 8". Ce qui

signifie que le corps sonore mesure 4 pieds mais qu’il donne une note

de même hauteur qu'un tuyau ouvert de 8 pieds (note écrite).

Maintenant on dit "Bourdon 8" bien que le premier d'entr'eux ne

fasse physiquement que (environ) 4 pieds.

Les tuyaux bouchés ne donnent que des harmoniques impaires alors

que les tuyaux ouverts peuvent fournir toutes les harmoniques, que l'on

appelle alors "partiels" :

(Voir la "loi

des tuyaux")

|

Tableau des harmoniques

|

| Niveau harmonique |

Note correspondante |

Rapport harmonique |

|

Fondamental 1

harmonique 2

harmonique 3

harmonique 4

harmonique 5

harmonique 6

harmonique 7

harmonique 8

harmonique 9

harmonique 10

etc.

|

Ut

1

Ut 2

Sol 2

Ut 3

Mi 3

Sol 3

Si bémol

3 (-)

Ut 4

Ré

4

Mi 4

|

Octave 2/1

Quinte 3/2

suboctave 4/2 (2/1) - Quarte

du sol2, 4/3

Tierce majeure 5/4 - Sixte

du sol2, 5/3

Quinte 6/4 - Tierce mineure du mi3, 6/5

7/4

3e Octave 8/4 - (2/1)

Ton majeur de

l'ut4, 9/8 (seconde)

Tierce majeure 10/8 - Ton mineur du

ré4, 10/9

|

C'est cette suite harmonique qui est à la base

de la gamme de Zarlino dont l'invention serait due à Aristoxène.

Elle repose sur la suite naturelle des harmoniques d'un

son dans lequel on voit que les notes y apparaissent dans un désordre

déroutant.

Zarlino a bâti sa gamme par imbrication des 3 accords parfaits Fa-La-Do-Fa,

Do-Mi-Sol-Do, et Sol-Si-Ré-Sol.établis sur la base de quintes

et de tierces pures de la gamme naturelle. Il en résulte l'accord

de la gamme diatonique. (Voir "Zarlino

et la gamme").

La valeur de chaque intervalle se calcule

en faisant le rapport du rang harmonique des notes considérées.

Par exemple une quinte est égale à 3/2 puisqu'elle se trouve

entre l'harmonique 3 et l'harmonique 2.

Et ainsi de suite, la tierce = 5/4, la seconde = 9/8e, la quarte = 4/3,

... , mais aussi la sixte, entre les harmonique 5 et 3, aura un rapport

de 5/3 ainsi que la septieme qui est égale à 15/8e puisque

cet intervalle se rencontre entre le SI de rang 15 et l'UT de rang 8.

Le timbre - caractérisé par la richesse

harmonique - de chacun des jeux conditionne le timbre des différents mélanges

de l'orgue.

L'orgue a aussi très tôt cherché à imiter des

sons d'instruments dont nombres ne sont plus utilisés actuellement :

Bombardes, Trompettes, Cromorne, Cornet, Nazard ... et d'autres, monstrueux,

dont l'existence a été assez éphémère,

du genre Kéraulophone, Tibia, Clarabella, Stentor, Dermogloste...

Le Nazard (ou Nasard) était une grosse

flûte donnant un fort partiel de quinte. Dans l'orgue, c'est un

rang à la quinte que l'on ajoute à la fondamentale :

8' + 2' 2/3

Le Cornet, sensé imiter le Cornet à

bouquin, est un jeu composé de 5 rangs de tuyaux et qui est utilisé

seul, en récit.

Il est composé de la fondamentale et de ses 4 premières

harmoniques. (Fondamentale + Octave + Quinte + Double octave + Tierce).

Même

si le terme de Trompette évoque quelque chose de connu, encore

faut-il considérer que celles-ci reproduisent un son différent des vrais

trompettes modernes, mais assez proche de celles du 17e siècle. De même

le Hautbois évoque plutôt le "Hautbois du Poitou" que l'instrument

d'orchestre actuel. Même

si le terme de Trompette évoque quelque chose de connu, encore

faut-il considérer que celles-ci reproduisent un son différent des vrais

trompettes modernes, mais assez proche de celles du 17e siècle. De même

le Hautbois évoque plutôt le "Hautbois du Poitou" que l'instrument

d'orchestre actuel.

Avec le Cromorne, le Clairon et la Voix-Humaine,

ce sont des jeux composés de tuyaux à anche battante.

C'est l'anche qui donne la note, le tuyau qui les surmonte n'étant

destiné qu'à leur fournir le timbre. Ce ne sont que des

résonateurs. Donc, la dimension de ces tuyaux ne correspond pas

obligatoirement à celle des tuyaux de flûte fournissant la

même note. Mais la hauteur du son émis est toujours caractérisée

par celle du tuyau à flûte correspondant : Bombarde

16, Trompette 8, Clairon 4, etc.

Les jeux imitatifs sont plus tardifs et n'ont pas

évolué d'une façon tangible depuis leur apogée, au 17e siècle, alors à

leur perfection technique.

L'orgue du 21e siècle reste à inventer!

Le 20e ne nous a offert que des retours "néo" quelque chose.

Peut-on trouver maintenant ce qui ne l'a pas été depuis

150 ans? Tout au moins en facture classique?

L'évolution moderne serait plutôt orientée vers l'application de l'électricité.

Produire un son à partir de circuits électriques existe depuis que le

circuit lui même existe. Dès l'avènement du tube amplificateur utilisé

en radio, des chercheurs ont détournée la fonction amplificatrice du dit

tube pour le transformer en générateur de son.

Naquît ainsi l'oscillateur. Un oscillateur par note au départ,

puis seulement pour une seule octave en obtenant les octaves par "effacement"

du son fondamental et, successivement, de ses partiels.

Avec des filtres on modifie le spectre harmonique du son afin d’avoir

des timbres différents, par synthèse soustractive.

Il y a eu aussi l'électricité au service des instruments

acoustiques. (Nous opposerons "acoustique" = sons réels et "électronique"

= sons générés par un circuit électrique). Parmi ceux-ci, les plus célèbres

sont les "Ondes MARTENOT".

Les autres n'ont pas eu grande fortune, pas plus d'ailleurs que les "orgues

électroniques"*, exception faite de l'orgue "HAMMOND". Peut-être parceque

ce dernier n'a pas tant cherché à imiter l'orgue à tuyaux qu'à créer quelque

chose de nouveaux (grâce à ses "diffuseurs LESLIE" et à ses tirettes "harmoniques").

* (Appelés vulgairement "Electronium")

D'un autre coté, l'enregistrement et la numérisation

des sons dans les "orgues numériques"* permet des imitations plus

fidèles que les synthèses électroniques. Cependant, les réalisations sont

comparables à un simulateur de vol : "On a les sensations mais

on ne décolle pas" !

* (Appelés vulgairement "Numerium", voire

"Numerdium" quand leur sonorité est trop pourrie!)

Toutefois, l'association des sons acoustiques et de sons numériques

donne des résultats convaincants, surtout si ces derniers ne cherchent

pas systématiquement à reproduire des sons acoustiques existants.

Ce qui l'est moins est que le ton des tuyaux varie avec la température

ambiante, pas celui des sons numériques.

Le modernisme actuel s'orienterait plutôt vers un certain gigantisme

et une gestion du fonctionnement de l'instrument par des systèmes

numériques. Dans quel état seront ces derniers dans quelques

années, quand l'électronique "ne suivra plus"

et que l'organiste sera bien embêté parce qu'il ne pourra

rien faire pour sortir un son de son biniou ? Lui réparera-t-on

un orgue passé de mode pour lequel "on" demandera une

somme faramineuse ?

Pour ma part, l'avenir devrait rester à la simplicité, celle

qu'on peut toujours dépanner soi-même, quitte, à l'instar

de l'orgue de l'église Saint-Eustache, à avoir une console

mécanique doublée d'une console numérique qui offre

des possibilités insoupçonnées. Si cette dernière

tombe en panne, la console mécanique autorisera toujours son service.

(Retour

haut de page)

Retour

Accueil

MàJ décembre 2007

|